山崎まどか×はらだ有彩がネリー・カプランを語る。かつて生きた女性たちの作品を、今語り直す意味

当時の映画史やフェミニズムの文脈で語りきれなかった、ネリー・カプランの魔女性とハチャメチャな抗議

2025/12/26

日々新しいものが生み出され、誰もが創作したものを発信できる時代に、何十年、ときには何百年も前に生きた人々がつくった過去の作品を見る魅力はどこにあるのでしょうか。1931年にブエノスアイレスで生まれ、ヌーヴェルヴァーグと同時代にフランスで映画製作をおこなった女性の映画監督、ネリー・カプラン。時代のムーブメントの周縁で見落とされてきた彼女の作品は、現代にも通じる規範的な構造への問題意識や、フェミニズムの視点で新たに脚光を浴びています。

そんなネリー・カプランの姿を現代のまなざしで見つめ直すべく、クラシックな作品や、まだ人目に触れていないつくり手の魅力を掘り起こし続けてきた山崎まどかさんと、神話の登場人物から実在の人物まで、数々の抑圧やスティグマを背負わされてきた多様な女性の生を紹介してきたはらだ有彩さんが対談。

予想を超える展開を見せるネリー・カプランが描く女性像、「魔女」という評価の意味、「成功」ではない価値観を探して生きること。歴史のなかでこれまで見落とされてきたものが無数にあるように、今のわたしたちの評価にも必ず死角があり、やがて捉え直される日が確実にやってきます。他者から見れば「異端」である人生を生き抜き、予想外のやり方で現実を書き換える作品を生み出したネリー・カプランを出発点に、過去の作品を今語り直す必然性について語り合いました。

─まずはお二人のご関係からおうかがいしたいです。

はらだ:はじめまして。あの、ファンです。

山崎:いや、こちらこそ。はらださんの『日本のヤバい女の子』を書評させていただいたことがあったので、お会いできてうれしいです。

はらだ:ありがとうございます。まどかさんの『真似のできない女たち ――21人の最低で最高の人生』がすごく好きで。『「自分」整理術 好きなものを100に絞ってみる』も長年愛読しています。

山崎:確かに『真似のできない女たち』と『日本のヤバい女の子』は少し響き合うところがあるかもしれませんね。

─両作品とも、かつて生きた女性たちの生き様を現代の視点で捉え直すところが共通していますね。今回の特集上映『ネリーに気をつけろ!』は、1931年生まれのネリー・カプランのレトロスペクティヴです。お二人は過去の作品に触れる魅力や意義をどう考えていますか?

山崎:まず今、映画史の地図が書き換わっているところなんです。これまで知られていなかった人たちが掘り起こされている状況がある。それを見てやっぱりすごく気づかされるのは、いかに映画史や文学史などの文化史が白人の男性を中心にまわっていたかということだと思います。

古典や正典のような作品を「キャノン」と呼びますが、それ以外の作品は周縁のものとされていました。けれど最近では、それらを周縁ではなく真ん中に持っていこうとする動きがあります。わたしは歴史のなかで埋もれた面白い人を見つけるのがもともと好きだったのですが、いまはもう追いかけられないほど全方位からその流れがやってきていて、うれしい悲鳴……! という気持ちです。

─まどかさんはレトロスペクティヴ上映を積極的に観ている印象がありますが、過去の作品に触れる魅力についてはいかがですか。

山崎:90年代の頃、わたしは東京で20代を過ごしていたのですが、当時レトロスペクティヴブームがあったんですね。1993年の夏に渋谷の映画館や、今はもう閉館してしまったシードホールという有名なスペース(西武百貨店渋谷店シード館 / 現movida館の10階にあった)で、『バーバレラ』と『唇からナイフ』、『ジョアンナ』がかかっていて。『ジョアンナ』は、STUSSYのTシャツを着た男の子とヴァネッサ・パラディみたいなファッションをした女の子のカップルがたくさん観に来ていました。

その前の80年代はと言うと、ピカピカした新しい人や新しい芸術がいちばんだという時代の雰囲気だったんです。わたしも当時は1年前のヒット曲も嫌い、みたいな……(笑)。価値観をどんどんアップデートしていくのが面白いし、自分たちの世代がいちばんわかっていて正しいんだという感覚。それが90年代になって、60年代のフランス映画やイギリス映画、レコードや古本がおしゃれだという文脈で掘り起こされて、わたしにとっては古いも新しいも関係なく、どちらも「初めて出会ったもの」になるのだなと思いました。新しいものが流通するときには、どうしてもお金や宣伝力や、いまであればアルゴリズムの影響で自分の手元に巡ってきますよね。だけど古いものは、「わたしが勝手に探せるよ」って気持ちでどんどん掘り下げていきました。視野がものすごく広がったし、世界はこんなにも豊かなのかと思ったんです。

一方で、いわゆる 90年代的な価値観を振り返ると、評価される対象が固定されている問題もあったと思っています。ネリー・カプランや、最近上映されているメーサーロシュ・マールタのような作品を受容するのは、90年代のときのような「おしゃれ」というキーワードには惹かれない人たちだと感じます。これまでの映画史で語られてきたつくり手の作品には描かれていなかった視点や、いまだに解決していない問題提起が現代と響き合うというのが、いまのレトロスペクティヴの面白さなのかなと思います。

はらだ:わたしはレトロスペクティヴはもう、早く、早く、早くやったほうがいい、みたいな感じでめちゃめちゃ焦っていて。 というのも2024年に『「烈女」の一生』という本を出したときに、1900年前後生まれぐらいの、第一波フェミニズム前後から、遅くても第二派フェミニズムまでの時代の、「女性」として扱われていた人物を20人集めて紹介したんです。なるべくいろいろな地域やジャンルの人を取り上げたくて資料をあたろうとしたのですが、「選べるほど残ってないじゃん」となって。複数の資料が残っていて、できれば自伝も残っているのがベターという基準で探していたのですが、特にヨーロッパ以外だと、複数の視点から考察された文章が残っている女性がとにかく少なくて。それは誰かが「残す価値がない」と判断した結果でもある。もっとたくさんの資料があればより広く選べたのになあとも思うし、これだとわたしが20人選ぶことにも必要以上に重みが増してしまう。資料や記憶は物理的にどんどんなくなっていくのでやばいやばい……と思っています。

山崎:本人を知っている人や関係者がいなくなっていくからということですよね。

はらだ:そうです。だから一刻も早くいろいろな人にこういう取り組みをたくさんやってほしいなと思っています。 過去の作品を今見ると、受け入れられない点が含まれていることがありますよね。でも、今受け入れられない点があるというのはいいことだなと思っています。なにが受け入れられないのか、なぜ受け入れられないのか、いつ価値観が変わったのかを考えるきっかけになりますし。

それに当時の評価者は、さっきまどかさんもおっしゃったようにほとんどが男性だと思うのですが、単純に彼らの評価だけを残しておけないなあと感じるし、今のわたしたちが評価し直せることはすごくいいことだなと。今もまだ見られていないものや残されていないもの、レトロスペクティヴできないものに関しては、「見つけられない」ということを見つけるしかない。なぜ残されていないのかを考えるしかないなと思っています。

映画史においてある種、評価に困る人。「彼女のやり方で現実を壊すみたいなところがある」(山崎)

一近年、シャンタル・アケルマンやウルリケ・オッティンガー、メーサーロシュ・マールタなど、さまざまな女性の監督作品が上映されています。その文脈のなかで、お二人はネリー・カプラン作品をどうご覧になりましたか。

山崎:もともとネリーのことはネットで知ったんですよ。ネリー・カプランという女性の監督がNYなどで特集され、フェミニズム的な文脈で見直されているというので調べてみたら、日本で唯一の公開作『シビルの部屋』を見つけて。作品自体は聞いたことがあったけど、そのときはロリータポルノという文脈で紹介されていて、自分が観たいものではなかったんですね。当時の文脈のなかでは、パンフレットで田山力哉さんだけがこれは女性の製作陣でつくった映画なんだということを書いていた。ところが観てみたらこれがめちゃめちゃ面白かった。それでわたしは『シビルの部屋』をロリータポルノっていう枠組みから引き上げないといけないとすごく思いました。

たとえば今でも女性の性欲をノーマライズしようとする動きがあると思うのですが、『シビルの部屋』に出てくる女性のマスターベーションの描写には、猫が気持ちよさそうに自分のからだを舐めるシーンがインサートされたりしていて。エロティックだけど、扇情的でもグロテスクでもない、ヘルシーな10代の女の子のセクシュアリティが描かれている。あらすじとしては、女子高校生が匿名で書いた小説を年上の男性に奪われてしまうという搾取の話が絡んでくるのですが、その復讐の仕方やラストシーンのあり方も、フェミニズムの文脈からすると少し外れているというか、一貫して彼女の作品にはどこか底の抜けたところがあるんですよね。どこかシュールで現実離れしていて、予想と違うことをする人。それがわたしにとっては「ネリー・カプランってすごく面白い!」と思うひとつの理由です。

はらだ:ネリー・カプラン自体が手に負えなさすぎるというか、横に立って手綱を引いてる人がいなさそう、あるいは仮に手綱を引こうとした誰かがいてもそいつの手に負えなさそう、みたいな感じがするのが力強いなと思っていて。映画のなかのメイル・ゲイズに直面すると「こんな『女』おらんやろ!」とげんなりすることがよくありますが、ネリー・カプランの場合はそれとは真逆の、爽快でからっとした「こ、こんな女おらんやろ! いや、いてほしいな……?」という衝撃と力業による納得がある。

「女性」を描くときに、搾取されている構造を描かないわけにはいかない場面が多いと思いますが、その描写をどうするかという問題があると日頃から感じています。搾取の構造を隠すわけにはいかないけど、あらためて搾取のシーンを具体的に何度も見せられることにも、常に搾取とセットで描かれることにも傷つく、と感じるときもある。ネリーは搾取の構造を描くけれど、その構造をひっくり返して理を書き換えるときのやり方がすごくカラッとしている。そこにわたしは助けられました。

山崎:映画史においては、ある種すごく評価に困る人でもあったんだと思います。どうしてかというとすごくオリジナリティがあって、60年代のヌーヴェルヴァーグのような文脈でも語れないし、フェミニズムにおいてエンパワメントされる作家とも全然違う。観ているとちょっと殴られるようなところもあるというか、おめでたいことを一切言わない。 彼女のやり方で現実を壊すみたいなところがあるんですよね。

ネリー・カプランと魔女性。「正攻法のやり方でなく、アナーキーに戦ってもいい」(山崎)

はらだ:わたしは『パパ・プティ・バトー』のクッキー嬢がすごい好きなんですよ。富豪の娘であるクッキー嬢って冒頭からかなりクソガキ(笑)というか荒唐無稽な感じなんですけど、身代金のために誘拐されて3日間監禁されるんですよね。誘拐犯もまぬけで愛らしいし、クッキー嬢も始終コミカルな感じだから楽観的な雰囲気なんだけど、最後のほうにクッキー嬢が「3日間辱めを受けた」と誘拐犯に言うんです。「そうだ、これは暴力なんだった」ということを観ている側にちゃんと思い出させてから復讐するというのが、手厚いなと思って。彼女の過去などは特に描かれないのですが、深刻な動機を語っていなくても、どんなに楽しげな雰囲気のなかにいても、辱めを受けたときには激しく怒る権利があるなと思いながら観ていました。

あと、警察の服を盗んで着るシーンがあって。『パパ・プティ・バトー』は1971年公開の映画だと思うのですが、1972年に、当時フランスの大臣の政治顧問だったミシェル・アリヨ=マリーという女性が、ズボンを着用していたせいで国会議事堂への立ち入りを拒否されそうになった事件があったんです。女性がパンツスタイルで政治の場に出られなかった時代の1年前の作品なので、この警官の服装も小気味いい。

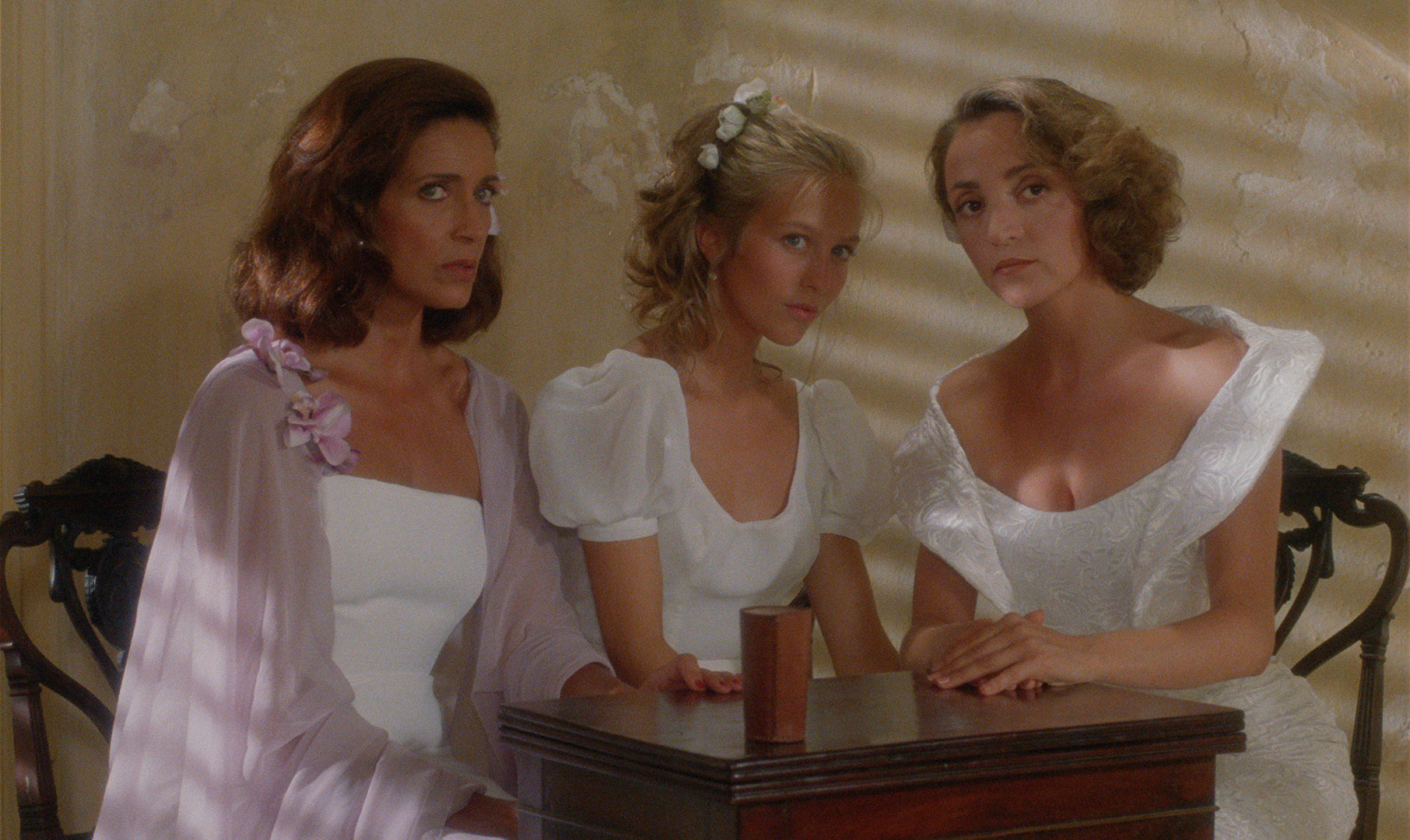

山崎:クッキーを演じているシーラ・ホワイトは、いわゆる60年代のヨーロッパ映画に数多く登場した、天真爛漫でかわいらしくて自由奔放な女の子のイメージがある俳優なんです。その当時に活躍したジュヌヴィエーヴ・ウェイトとエヴァ・オーリン、ダニエル・ビダルを足して3で割ったような雰囲気。でも、それがネリー作品だとひっくり返る。変顔ばっかりしてるし、タップダンスはうるさいし。パワフルかつがぶりとやられる感じは、60年代の女の子が活躍する数々の映画のなかでも異質だろうなと思います。 あとやっぱり底が抜けていて、彼女の行動のモチベーションがどこにあるのかわからないという感じがする。

一当時のみならず、今でも語りきれなさが残っているということでしょうか。

山崎:そうですね。その意味では、『海賊のフィアンセ』は、移民として村民から虐げられてきた女性の怒りの物語と説明すれば、納得しやすいところがあるのかもしません。とはいえやっぱりベルナデット・ラフォンが演じるマリーというヒロインもわかりやすい人物像ではないですね。

MUBIの感想のなかに、「男たちに復讐するために身体を売るのは、男性の発想だ」というものがあったんです。『海賊のフィアンセ』も構造だけを見れば、70年代にたくさんつくられた、性的暴行の被害に遭った女性たちが復讐するレイプリベンジと呼ばれるものに似ているのかもしれません。でもそういった作品は往々にして演出が扇情的で、最後に女性がなぜか真裸で銃を持っていたりする。なぜ女が復讐するときに裸じゃなきゃいけないの? と思うんですよね。

一方で、『海賊のフィアンセ』は、「復讐のために身体を売る」というわかりやすい筋から想像されるものを超えたところにあるものを撮っていると思います。マリーのセックスそのものを描いているというより、セックスを使ってその村の欺瞞に満ちた人々の秘密を暴き、村のシステムを瓦解させてしまう。ネリー・カプランの作品全体に共通するのは、この世界を正攻法じゃないやり方で変えてみせるという気持ちだと思います。それが彼女の作品で評される「魔女」とか「魔法」という言葉の中身なのではないかなと。ついわたしたちは正攻法の戦い方を考えそうなんだけれども、こんなに沼みたいに複雑な世の中ではアナーキーに戦ってもいいというか、明後日の方向から世界をつき動かせ、みたいな。その感覚が『海賊のフィアンセ』に一番わかりやすく出ていると感じます。

はらだ:わたしは『海賊のフィアンセ』のマリーの、「理を書き換える」行動に魔女性を感じました。映画の説明としては「男性や村人への復讐」というあらすじがわかりやすいですが、復讐の対象は特定の誰かではなく、そいつらが自分を搾取できる構造自体に向いているのかなと思ってわたしはずっと観ていて。だからマリーは性行為の値段も自分で設定するし、いままで自分が「得られないことになっていた」のを当然のごとく得られる構造に組み換えようとする。かたや村人は自分たちの非を認めることはなく、災厄をマリーのせいにしていて、構造全体を見る人がほぼいないんですよね。村の女性たちもマリーの行動に苦しめられるのですが、彼女たちも搾取構造のなかにいるので、この苦しさは構造的には解放される一歩でもあるのではないかと思います。

「一時代のフェミニストに受け入れられなかったからと言って、その作品がフェミニズム映画でないことはない」(はらだ)

一『海賊のフィアンセ』は、「異端審問官たちを火刑にする現代の魔女の物語」と監督が言っているんですよね。自身のインタビューでは、1970年代のフェミニズム運動には関心がないことを語りながら、自身は「孤独なパンサー」でありジャングルの枝の上で生きるのが好きなこと、そして魔女であるとわかっていること、などについて語っていたといいます。フェミニズムも一枚岩ではないと思いますが、今ネリー・カプラン作品を見直すときに、当時のフェミニズムの文脈を踏まえてどのようなことが見てとれると思いますか。

山崎:1970年代の第二次フェミニズム、つまりウーマンリブの時代に、表現を女性から認められなかった女性作家というのは大勢います。たとえば2022年に日本でも上映された『WANDA/ワンダ』は1971年の初公開ですが、男性に流されて自滅していくようなヒロイン像に対して、特に当時のフェミニズムを掲げる女性たちからの評判がとても悪かったと聞きます。要するに、これは正しくないのではないか、というような感覚だと思います。本当はフェミニズムは一枚岩でもなければ、いろいろな人を受け入れるものだし、より多様な女性たちとともにある今のフェミニズム感覚であればそんなことは感じられないと思うのですが。

けれど同時に、これは今の自分たちにも言えることだとも思います。今わたしたちがだめだねと言っている作品が、何十年か後に、「こういうところが素晴らしい作品だ」と再評価されるかもしれない。逆に「正しいね」とされている作品に、見落とされていたところが見えてくるかもしれない。現在を生きているとどうしてもいろんなことを見渡せているつもりになってしまうけれど、ブラインドスポットがいくらでもあるということを常に考えなくてはいけないと思います。古い作品を見直すことは、それを知ることでもあるんですよね。今は消費のサイクルが短いけれど、現実には芸術の寿命は長い。『海賊のフィアンセ』のような作品を観ると、そのことをすごく感じます。

はらだ:一時代のフェミニストに受け入れられなかったからといって、その作品がフェミニズム映画でないこともないし、活動家と体現者は別でもあるんですよね。「この人が受け入れたから絶対に正しいフェミニズムだ」なんてことはあり得ない。そして、フェミニストと公言している人だけが、フェミニズムに関係しているわけでもない。たとえばカミーユ・クローデルはフェミニズム活動をしていたわけではないですが、フェミニズムを語るうえで絶対に外せない。

わたしは「フェミニストに不評だった」という評価を、「当時のフェミニストの限界」「手抜かり」を揶揄するために用いることをめちゃくちゃ憎んでいるんです。当然、各時代のフェミニストは各時代の状況のなかで生きていて、その感覚で批評をするから、今となっては「受け入れてよ~」と思う場合もある。でも、当時どうしても受け入れられなかった心情や、受け入れを拒否せざるを得なかった社会背景を点検し続けるしかない。「フェミニスト同士が喧嘩してる」と笑って言い捨ててそこで終わっている人は、自分が切実な状況に置かれずに生きられているということを証明しているだけだと思います。

山崎:わかります。一枚岩じゃないのはあらゆる活動がそうでしょうがとも思いますし。

はらだ:フェミニズムだけじゃなく、どの活動も大抵みんな喧嘩しとるやんけ、と思いますね。

あと『海賊のフィアンセ』で気になったのは、マリーが売春をするときにお金を取る人と取らない人がいるんですよね。移民労働者と介護されている高齢者の男性と眼鏡の少年、あと雇い主でずっとキレていて搾取にも加担しているけれど、マリーを求めるレズビアンの女性。あとで集金しているのかもしれませんが、少なくともカメラの前では金銭のやり取りがないように見て取れます。それらの描写の背景がすべて描かれているわけではありませんが、マリーなりの理があるように感じます。やっぱり、自分で世の中の理を書き換えることは魔女的な行動なのかも。

「成功してる」という価値観とは違うものを探すこと、ハチャメチャに抗議すること

一特に『海賊のフィアンセ』には、マリー親子が移民であることに起因する貧困や格差、差別という状況も描かれています。保守的な環境で外部からやってきたものが異端とみなされることは現代でも変わりませんし、世界的にも今の日本においても排外主義をはじめとして加速している現象です。

まどかさんは、子どもの頃にお父さまの仕事の都合でメキシコに暮らし、日本に帰国して学校生活を送るなかで、「自分が異端である」とされる経験もお持ちだと以前うかがったことがありました。まどかさんが仕事をするうえで、異なる人や文化と交わることをどう考えているのかあらためてお聞きしたいです。

山崎:そうですね。ネリー・カプランも映画史において異端であり、据わりが悪い人。そして「ここ」っていう席がない人が世に出てくるときには、決まりきった構造が緩み、常にわたしたちには知らないものがあるという世界の豊かさに気づかされます。

わたしが『真似のできない女たち』で取り上げた人のなかで、成功者と言える人は誰一人としていないんじゃないかと思います。でも「成功してる」という言葉とは全然違うなにかを、価値観として探してきた人たちです。自分のやりたいように生きることの幸せは、はたからは決して幸せには見えないこともある。でも幸せのかたちっていうのはいろいろあって、結果的には一生懸命生きたということが見えるといいなっていうふうに思いました。

今はいろいろな価値観が可視化されてもっと自由になるはずが、「こうでなくてはいけない」という強張りも生まれているように思います。「こうでなくてはいけない」という価値観を崩すための表現には、いろんなものがあっていい。必ずしも明るくてポジティブで正しいものばかりでなくてもよくて、荒んでいても暴力的でも暗かったりするものでもいい。そこに人が自由を感じられるというものが創作や物語にはすごく必要なのではないかなと思います。

ネリー・カプランは映画作家として恵まれた環境だったかというと、そうじゃなかったはずだと思う。だってわたしたちは知らなかったわけですから。つまり権威的なものさしにひっかからなかったということです。でもたとえば映画史においてゴダールとかと肩を並べたら彼女は幸せだったかというと、もちろんわたしにはわからない。 残念ながらネリー・カプランはコロナ禍で亡くなってしまったけれども、「こんな風にレトロスペクティヴであなたは評価されてますよ」って言ったとしても、それで彼女が喜ぶかもわからない。わたしたちは喜んで評価しますけれど、ひょっとしたらわたしたちの評価だって彼女にとってはどうでもいいことかもしれないと思える。彼女には、そう思わせるなにかがある。こんなにやりたい放題の作品を残して、なにかをやり抜いて生きたという感じがするんです。

一ありがとうございます。はらださんはこれまでずっと世の中のレギュレーションをバキバキに破壊したいと話されていて、最新作『帰りに牛乳買ってきて』では、ルームメイトとの20年にわたる女性のふたり暮らしをコミックエッセイで発表しました。自分たちのかたちのままで生活を楽しむことが規範への抵抗になるのだということを受け取りましたが、今のはらださんが、世の中の「異なるもの」への扱いに対してどう考えているかお聞きしたいです。

はらだ:最近、特にここ一年ほどの政治の動きを見ていると、「普通」と「普通でないもの」をわけて、普通でいないなら締め出しますというようなことが目に見えて強まってきているし、この先も強まっていくのであろうなと感じていて。『帰りに牛乳買ってきて』は、そういう背景も踏まえて書いている面もあります。女ふたりで住んでいる人たちってもちろんたくさん存在しているんだから、ものすごく希少な状態でもないわけですが、それですら「普通の」「正しい」生活ではないとされることに危機感を感じています。さっきまどかさんも正しい、正しくないというものさしでは語りきれないものがあるということをおっしゃっていましたが、「正しい」の基準が脆弱な場合もありますよね。「抗議するときに正しいやり方なら聞いてやらんこともない(結局聞かないけど)」というトーンポリシングも、その正しさって誰が決めたんだ? と疑問に思っていて。

ネリー作品って基本的に、明らかにネリーのなかに「この状態は最悪である」という社会に対する問題意識があるんですよね。そこでネリーが提示してくれる解決策が、本当にいいのか? と問われると全然よくないんだけど、その前の世界線Aよりは、ネリーがめちゃくちゃにした事後の世界線Bのほうがなんかいいのかも? いいのかな? いいのかも。と思えてくる。なにかを訴えようとするときに、「お行儀のいい抗議ならしてもいいが、暴れてはいけない」と言われ、この先もさらにそう言われるようになるだろうと予測するなかで、ネリー・カプランのこういうハチャメチャな抗議の仕方を定期的に摂取したほうがいいなと。「あ、そうだそうだ、こういうことしてもいいんだった」みたいな。「ダメってことになってたけど、してもいいんだった」というふうに感じられるようなことを、もっとやっていきたいなと思っています。

山崎まどかさんとはらだ有彩さんが、ネリー・カプランの映画とあわせて紹介したい作品を5つずつ紹介。 記事は近日公開予定です。お楽しみに♥︎

山崎まどか

15歳の時に帰国子女としての経験を綴った『ビバ! 私はメキシコの転校生』で文筆家としてデビュー。女子文化全般/アメリカのユース・カルチャーをテーマに様々な分野についてのコラムを執筆。著書に『ランジェリー・イン・シネマ』(blueprint)『映画の感傷』(DU BOOKS)『真似のできない女たち ——21人の最低で最高の人生』(筑摩書房)、翻訳書に『ありがちな女じゃない』(レナ・ダナム著、河出書房新社)『カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ』『ノーマル・ピープル』(共にサリー・ルーニー著/早川書房)等。

はらだ有彩

テキスト、テキスタイル、イラストを作るテキストレーター。著書に『日本のヤバい女の子』(柏書房/角川文庫)、『百女百様』(内外出版社)、『女ともだち』(大和書房)、『ダメじゃないんじゃないんじゃない』(角川書店)、『「烈女」の一生』(小学館)、『帰りに牛乳買ってきて』(柏書房)。

プロフィール

「ネリーに気をつけろ! ネリー・カプラン レトロスペクティヴ」

12月26日(金)、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国順次公開

〈上映作品〉

『海賊のフィアンセ』

『パパ・プティ・バトー』

『シャルルとリュシー』

『愛の喜びは』

※すべて国内劇場初公開

作品情報

me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら

*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。

あわせて読みたい

アナマリア・ヴァルトロメイが語る。女性や女優の身体に映し出された幻想からの解放

映画『あのこと』主演俳優に、山崎まどかがインタビュー

2022/12/21

2022/12/21

同じ日の日記

命綱みたいに読んだ本のこと/山崎まどか

時折、波間に顔を出して、一瞬息をつく。自由に使っていい午後に

2024/04/30

2024/04/30

ルームメイトが子供時代を過ごした、時間を収納する家で。はらだ有彩の暮らし

「継続する」を続けることは、「離れがたさ」に正直になること

2025/08/29

2025/08/29

声のポスト

愛も生活もたよりないから、どうしていく? 一人ひとりの声

「欠落」と「痛み」/氾濫しながら不足している/私とあなたは、私の想像以上

2025/08/15

2025/08/15

わたしたちのスリープオーバー

「セックスレス」にまつわる違和感や疑問を話し合う。「セックスの数は愛情のバロメーターなの?」

「わたしたちのスリープオーバー」を記事でも。ゲストははらだ有彩さん、TENGA西野芙美さん

2022/02/10

2022/02/10

SPONSORED

創作・論考

“怖れ“を甘受し、欲望を取り戻す旅─映画『エマニュエル』に寄せて/戸田真琴

新たにエロティシズムについての映画が生まれるのならば、きっとここから、こんなふうに

2025/01/10

2025/01/10

SPONSORED

「カメラで撮られないと残せないから」映画『レイブンズ』瀧内公美インタビュー

深瀬昌久の妻・洋子を演じて。「撮る/撮られる」の複雑な関係、俳優業で生活していくこと

2025/03/25

2025/03/25

創作・論考

『セイント・フランシス』と『シャープ・オブジェクツ』;ないものとされる血を描く

連載:語る言葉のない声を響かせる/鈴木みのり

2023/01/31

2023/01/31

SPONSORED

女子高生カップルの主体的な別れを描いた『サラバ、さらんへ、サラバ』洪監督×首藤凜

韓国出身でレズビアンとして生きてきた洪先恵が当事者として描く女性同士の恋愛

2025/09/25

2025/09/25

SPONSORED

3歳年上の女性との出会いによって自分を理解する16歳を描く。映画『美しい夏』監督インタビュー

1940年代に書かれた原作に、娘や祖母、母、自分自身がティーンだった頃の気持ちを込めて

2025/07/31

2025/07/31

岸井ゆきのインタビュー「誰かとなにかを作ることで、私は私を発見している」

大切にしているのは「わかったような気にならないこと」。『佐藤さんと佐藤さん』を演じて

2025/11/28

2025/11/28

声のポスト

あなたの性の悩みはとるにたらないものではない。性について話しはじめるための19人の言葉

セックスやセクシュアリティ、性自認、心やからだの悩みのこと

2022/08/16

2022/08/16

連載

シネマヴェーラ渋谷(東京・渋谷):連載「あの映画館に行こう」

フィルム独特の粒子感やモノクロの陰影の美しさを味わって

2025/10/08

2025/10/08

『フォーチュンクッキー』監督が語る、アフガニスタン人の女性の物語から人間の普遍性を描いた理由

主人公のドニヤは、他の文化圏の同じ年頃の人と変わらず、夢や希望を抱いている

2025/06/26

2025/06/26

SPONSORED

映画『Lilypop』青石太郎×鈴木理利子。iPhoneで映し出す、関係性におけるラブとポップ

実在する美大生たちの関係性から着想を得て、照明も録音もないミニマムな体制で

2025/11/18

2025/11/18

この部屋で、生きている。わたしの家の愛おしいところ

どんな家で、誰と、どうやって暮らしてる? 生活を愛する工夫を宿して

2025/07/30

2025/07/30

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。