7月、友達のスナネコと体の話をすることが多くありました。持病を持って生活するということは、その日の体調が良かろうが悪かろうが、自分の身体と健康について日々意識せざるを得ないということです。体調不良の日が続いた今年の前半期、泣き言ばかりだった私を、スナネコは「自業自得だ、憐れんでなんかやらない」と突き放しました。それでやっと目が覚めた気がした。自分の健康を医者と薬に預けたり、他人の同情に甘えるのはもう止めようと思った。自分の健康を能動的に求め、体も考え方も変えようと思った時、私達の健康というのは個人的で繊細なトピックでありながら、同時に社会的で政治的な話題だと改めて気付かされました。7月18日の日記では、レジスタンスとしての健康について、スナネコは食の視点から、私は傷の治癒の視点から、それぞれ書きました。

同じ日の日記

レジタンスとしての健康―食の視点から、傷の治癒の視点から/スナネコのアカチャンと燈里

健康は個人的で繊細なトピックでありながら社会的で政治的である

2023/2/20

毎月更新される、同じ日の日記。離れていても、出会ったことがなくても、さまざまな場所で暮らしているわたしやあなた。その一人ひとりの個人的な記録をここにのこしていきます。2022年7月は、2022年7月18日(木)の日記を集めました。公募で送っていただいた、尼崎に暮らすスナネコのアカチャンさんと台北に暮らす燈里さんが、「レジタンスとしての健康」をテーマに書いた日記です。

7月18日月曜日 尼崎 スナネコ

どれだけ時間に追われていても朝食は欠かさない。

この日もいつも通り、近所のスーパーで買ってきた人生の落伍者向けの格安食品ブランドの袋を冷蔵庫から引っ張り出す。

定番メニューは、納豆、ぬか漬け、もずく酢、ヨーグルト、味噌汁。あとは冷蔵庫の残りもの。

ウインナソーセージの封を切る。

ケバケバしいパッケージに目をやる。

保存料着色料、ともに不使用とある。

嘘をつけ!

顧客の95パーセントが満足とある。

残りの5パーセントはきっと塩分過多で死んだのだろう。

まあ仕方ない。

こんな程度のものくらいしか選ぶことが出来ない収入なのだ。

我々に最も必要である食についての補償など金によってしか、いや、たとえ金があろうとももはや安全など無いに違いない。

しかしたとえそうであっても我々は食べることをやめるわけにはいかないのだ。

ぬか漬けを平らげ、納豆と味噌汁はいつも同時に完食する。

納豆をまぜる時は必ず右回りに30回かき混ぜてその後逆回転を10回。タレを足してさらに20回かき混ぜる。特に意味はない。

意味はないが、それでも楽しもうと決めているのだ。

拘置のメシも留置のメシも食ったがどのような状況であれ食事は人生の救いなのだ。

どんなものを食おうが楽しむ権利がある。

人生においての最大の罪は人生を楽しむことを放棄することだ。

誰かがそれを奪うことも許されない。

腐ったメシを食らい汚れた水を啜らなければいけない状況など絶対にあってはならないのだ。

たとえどんな人間であれ食べることができないなんてことが許されるわけがない。

お大臣や官僚どもとは質の違うメシを我々は食わざるをえない。

太った拝金主義のブタどもより我々はスマートで綺麗な体をしていないといけないのである。

政治家が撃たれ死んだ。

報道により愚民どもは感情をコントロールされ、予定調和の正義をSNSで拡散していく。

人誅により果たされる正義など死ぬほど個人的な正義であって、個人的な正義なんてこの僕自身の正義以外興味あるはずがない。

民主主義を放棄した愚民どもが口々に、ご冥福をお祈りします。と、さも自分への免罪符のように口にする。

おれはこいつらが同じカフェに通い、同じフラペチーノを買い、同じ角度で写真を撮り、同じような服を着て、同じようなツラをしたバカどもと見せ合いいちゃついてはヘラヘラしてるのを知っている。

他人にイイネしてもらうためのメシではないものをぼくは命をかけて食べている。

ぼくのメシは明日もぬか漬けと激安の納豆だ。

変わり映えのない食事に色気を出すこともしない。

人に見せびらかすほどの食事でもない。

しかしお前と違うのはぼくは食べるという儀式に願掛けをしている。

誰のものでもない、自分の血肉となるものへ敬意を払っているのだ。

すべての命は循環し壮大な不可逆性の一部として流れ続ける。

ぼくを生かし続ける大いなる力はこの納豆パックの中にある。

納豆のフタは宇宙の扉であり命の真理なのである。

その扉をまたあしたも開き納豆をかき混ぜることだろう。

7月18日月曜日 台北 燈里

朝、自然な呼吸と共に楽に目が覚めて心底ホッとした。苦痛がない体は静まり返っている。……お腹空いた。ヨーグルトとキウイとコーヒーゼリーを食べて薬を飲んだ。メールを開くと、編集者さんから書籍のゲラ刷りが届いていた。目を通して何よりもまず、この原稿を書いていた当時の体調の悪さをありありと思い出した。23歳でバセドウ病になって以来、通院と投薬を続けてもなかなか寛解状態にならない。自分にならもっと良い仕事ができたと後悔する時に限らず、生活でも学びでも人付き合いでも、「私は病人だから(できない)(仕方がない)」と自分にしみったれた言い訳をする思考の癖がついてしまっている。これからも恐らく一生薬を飲み続け不安定な体調に耐えなければならない事実にうんざりする。気持ちが引っ張られながらも原稿を確認した。

日が沈んでからジムに向かった。到着直前でトレーナーの安から連絡が入った。19時からパーソナルトレーニングの予定だったが、20時に変えて欲しいということ。今から家に戻ると時間が中途半端だ。どこで時間を潰すか周りを見渡して、ジムのすぐ近くにEach Modernというギャラリーがあることを思い出した。自分の体を見下ろすと、オリーブ色のスポブラにレギンス、運動靴だが、格好は気にせずギャラリーの厚いガラスの扉を押す。

Each Modernでは石内都の個展が開催されていた。2部屋しかない小さなホワイトキューブの展示室。会場にはキャプションも解説もフライヤーも、展示名さえなく、字が一切排除されている。石内の数多くの写真作品の中から、1990年の《1•9•4•7》と題した作品に始まる後期の作品群から数枚ずつが展示されていた。《1•9•4•7》は石内と同じ1947年生まれの女の手足を撮った作品である。作者の代表作である《mother’s》(2000年)では、母が生前日常的に身に付けていた遺品を写真に収めている。さらに、広島に投下された原爆で亡くなった女性達の遺品を撮った《ひろしま》(2008年)、フリーダ・カーロの遺品を撮った《Frida by Ishiuchi》(2012年)の写真が並ぶ。一見バラバラの対象を撮っているようで、どれも物理的、または抽象的に女性の身体を接写したシリーズである。

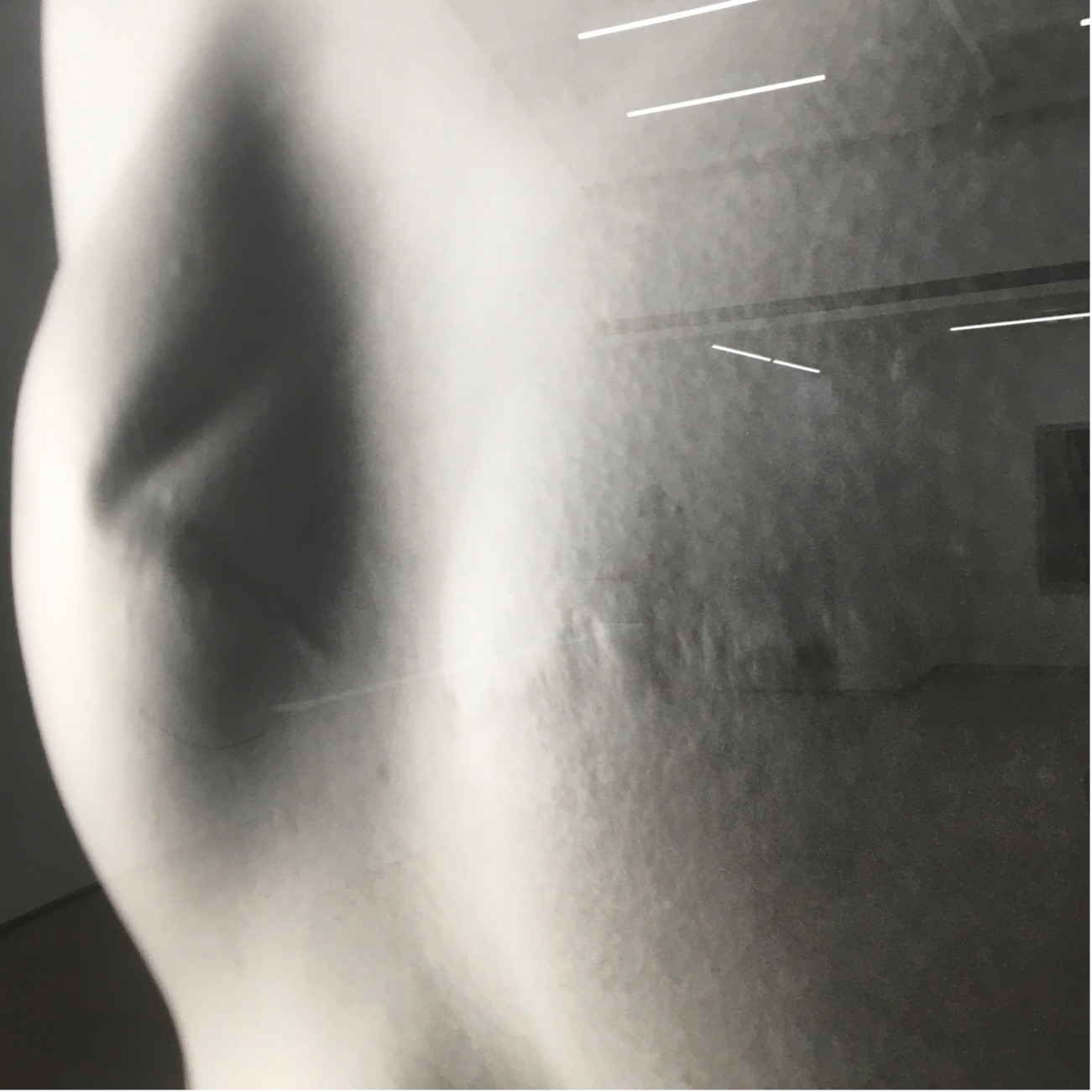

中でも一際私の目を引いたのは、壁に向かい合わせに1枚ずつ掛けられた《scars》(2005年)の写真。このシリーズで石内は、病気や事故、怪我によって女性の体に刻まれた傷を13年かけて撮影している。oh my godと思わず声に出た。how exquisite. 1枚目の横長のフレームには女性の乳房がクローズアップで写っている。薄く膨らんだ2つの乳房には乳首がなく、代わりに傷痕が横断している。右胸の傷は凹み、ピントが合った左胸の傷痕は少し盛り上がっている。

その向かいにある2枚目の写真では、女性の裸体を背面から撮り、等身大に引き伸ばしている。体にはケロイドが右肩から左脹脛まで広範囲に縦断している。どちらの写真でも、皮膚が肌理と黒子までくっきり捉えられている。同時に、遠くから見ると、乳房は月面の丘に、ケロイドが残る肌は岩石海岸のマーブル模様のような風景写真にも見える。

批評家のスーザン・ソンタグは、持ち前の批評力、そして乳癌の治療という個人的な経験を元に、たった1ヶ月半で『隠喩としての病い』の原稿を書き上げたという。ソンタグはその冒頭で次のように述べている。「病気とは隠喩などではなく、従って病気に対処するには隠喩絡みの病気を一掃すること、なるたけそれに抵抗することが最も正しい方法であるということだが、それにしても、病者の王国の住民となりながら、そこの風景と化しているけばけばしい隠喩に毒されずに済ますのはほとんど不可能に近い」(※1)。ソンタグがここで隠喩と呼ぶのは、結核や狂気、癌、エイズなどの病から派生した大量の神話や物語である。「病気はすぐれて適切かつ正当な罰であり得るとの観念」、「病気の原因は精神状態であり、意志の力で治せるものだという理論」、「それ(癌)に罹れば必ず死ぬという空想」、そして病気と死の美化。これらの隠喩は、病を病として医学的に取り扱うのではなく、病人に病の原因や治療の責任を押し付ける。病にまつわる世間のイメージが肥大化して病の現実を見えなくさせ、人々の恐怖と不安と憧れを掻き立てる。病を患った本人までもがそのイメージと感情に侵されて「患者」となってしまう。

病を乗り越えた後も、体に残った傷痕に病の隠喩が付き纏うことがある。石内はインタビューで《scars》について次のように語っている。「男性の傷は『勲章』として社会の中で認知されるけど、女性の場合は全然意味が違う。『キズモノ』というひどく差別的な言葉があるように、マイナス以外の何者でもない」(※2)。性別への先入観によって、傷が人を個人ではなく英雄や「キズモノ」にする。笠原美智子は『ジェンダー写真論』の中で石内都の眼差しに言及している。「石内都は観察し相対化する眼差しに徹することで、目には見えない何か、すなわち石内が『気』と呼び、私が『記憶』と呼ぶものを映し取っている」(※3)。病の隠喩が女の体の傷を隠すが、石内の視線は病の隠喩を剥ぎ取り、傷に冷たく優しい光を当てる。彼女の写真には、体に起こった出来事としての傷以上のもの、つまり傷となった記憶までもが写っている。病の記憶が個人をどのように象っているのかという所まで観察している。病の隠喩という言葉の暴力から私達を解放する写真だ。

《scars》の写真はどれも被写体の顔がフレームに入っていない。女性の名前も傷の由来も分からない。乳房の影に、ケロイドの黒色に、写真を至近距離で覗き込む自分の姿が鏡のように映る。石内の観察眼を持って、私も自分の体を見ようとする。体に表れた病気の症状や傷が見える。これが今の自分の体の現実だ。私は長年の闘病の中で、世間のバセドウ病患者に対するイメージや感情にいつの間にか自らを嵌め込んでいたのではないか。病の隠喩の存在を認識して初めて、身体の脆弱性の象徴である傷、体組織の損傷の回復の印としての傷、そして困難を耐え生き抜いた証である傷が見えてくる。もう病は怖くない。肉体の病気には医学的な治療を受け、隠喩には自分の意志で距離を置けば良い。

我に返るとあっという間に20時になっていた。ジムに行き、安に見てもらいながら1時間かけて機械で筋トレをした。寝ている時期が長かった私には筋肉が全然ない。まずは運動する習慣を身につけて筋肉量を増やすことが目標だ。体操代わりに8kgのダンベルを持ってスクワットから始める。それからsuper hack squat 20kg, calf hack 20kg, pull down 20kg, pulley row 20kg, standing abductor 30kg, dual adjustable pulley 8.75kg, hip thrust 30kg, 全部12回✕3セットを黙々とこなしていく。脚のストレッチをして、またダンベルを持ってスクワットとプランクをし、最後にランニングマシンで時速9.5kmで3km走る。昔から走るのは好きだった。一定の呼吸とペースを合わせ、体の軸を揺らさず、息が上がった時こそ腕を後ろに引いて大きく振る。無心で走っていると、1.5km辺りから全身汗が噴き出す。額を流れた汗が目に入り、指で目を拭う。極端な発汗も病気の症状の1つで、拭っても拭っても止めどなく目に汗が入る。すっかり忘れていた、涙より汗を拭っている方が私らしいんだった。

病み上がりとは思えないエネルギーが漲る。本当はずっとこうして体を動かしたかった。一旦過ぎ去ったはずの病苦が体の隅々まで傷として染み込んでいる。そんな自分の体があって良かった。傷は消えないが、今後の回復や新陳代謝によって傷は私と一緒に変わっていくんだろう。私が欲しい健康とは、病のない真っさらな状態に戻ることではなく、病に自己定義を許さない意志のスタイルを持つこと。そして自分が変わっていく過程を楽しむこと。これをもってまた1つ人生の苦難が去りました。節目にマンゴーアイスでも食べて、ソンタグの言葉を借りれば「健康に病気になる」ために明日も走る。

※参照

※1:『隠喩としての病い・エイズとその隠喩』(著:スーザン・ソンタグ、訳:富山太佳夫/みすず書房、2006年)

※2:「写真から自由であること、石内都が振り返る展覧会「石内 都 肌理と写真」 | ARTICLES | IMA ONLINE」

※3『ジェンダー写真論1991-2017』(著:笠原美智子/里山社、2018年)

スナネコのアカチャン

博打好き女好き酒好きの三重苦。仏陀になる一歩手前で我に返り、現在は社会の歯車として稼働中。猫は万物の霊長であるという理念のもと地域猫たちに奉仕。元ヤク中。

燈里

1992年茨城県出身。台北在住。翻訳者、執筆者、作曲家。思い通りにならない不完全な自分の体を出発点に、女性性を取り巻く歴史と政治と呪術を探りエッセイを書く。

Akari is a translator, writer, and composer from Ibaraki, Japan, currently based in Taipei, Taiwan. Her writing focuses on the history, politics, and witchcraft surrounding womanhood and uses her imperfect and unwieldy body as a starting

プロフィール

関連記事

同じ日の日記

I’ll be your mirror /スナネコのアカチャンと燈里

音の共有と想像力を通して相手になりきって書いた5月30日の「同じ日の日記」

2022/10/06

2022/10/06

同じ日の日記

雨に唄えば/スナネコのアカチャンと燈里

友達の詩のパーティと生け花。あの日僕を撃ち抜いた愛のスコール

2022/10/27

2022/10/27

同じ日の日記

Joy to the World/燈里

翻訳、作曲、滝壺。全ては遊びの延長で、全てを楽しむ素養がある

2023/01/20

2023/01/20

同じ日の日記

しらたき一つおいておけないのに/つめをぬるひと

SNSを見ながら「厳しい」という感情が湧いた7月8日のことを思い出す

2022/10/27

2022/10/27

同じ日の日記

『ボクらのホームパーティー』と「集まる」ことの大切さ/カナイフユキ

同じ/近いセクシュアリティを持つ人々と集まってただおしゃべりをする大切さ

2022/10/31

2022/10/31

同じ日の日記

高層階からの明星/横澤琴葉

ホテルの客室の中で背徳感と興奮で胸がいっぱいになった一平ちゃん

2022/11/07

2022/11/07

同じ日の日記

とてもささやかで、そのささやかさが大事/ワイナー祐子

空気を伝えられるのはとてもうれしいこと。きっとできるはずだ。

2022/11/18

2022/11/18

同じ日の日記

植物からはじまる、思考のジェットコースター/苗

「頑なな日光原理主義」の立場から植物と風水の関係に思いを巡らせて

2022/11/21

2022/11/21

同じ日の日記

『WANDA』、夏の夕方の表参道/シギトム

常に泣きそうなワンダの顔と、旅の終わりの顔、ちょっと忘れられないと思う

2022/11/22

2022/11/22

同じ日の日記

ウィーンの夏、冷たい白い石の部屋で/眞鍋アンナ

12,000キロ離れたこの国の椅子の上から、もう一度考え始める

2022/11/25

2022/11/25

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。