テレビドラマのプロデューサーとして、『カルテット』(2017年)『大豆田とわ子と三人の元夫』(2021年)『エルピス-希望、あるいは災い-』(2022年)を制作してきた佐野亜裕美さんと知り合ったのは、2021年だった。『大豆田』について、わたしの話を聞きたいと連絡をしてくれたのがきっかけだった。

会うのはそれ以来だから約3年ぶり。佐野さんとこの場で話したいと思ったのは、ふたつ理由があった。ひとつは『カルテット』や『大豆田』から感じられた生活の手ざわりが好きだったから。もうひとつは、テレビドラマを中心に、文化・芸術やエンタテインメントの業界での労働の問題や、作品そのものが社会・政治をいかに意識しているかという点で、佐野さんと話してみたいと思っていたからだった。

この連載で試みたいのは、日常生活やそれを取り囲む家具、服、化粧品や生活用品、食べ物などが、政治や社会と通じていると感じていて、そういった視点をいかにメディアを通して開いていけるか? ということだった。

そこで、今回はいわゆる(A「ーーー」B「◯◯◯」のような)対談形式を取ってみた。これまでの2回では、地の文を書き、話した内容を通してわたしが思考を広げたり、深めたり、ああいう話をもっとしたかったと振り返ったりしてきたが、それとは違うやり方を取ると、届き方や届く範囲が変わるだろうか? という関心もあっての選択だ。

それで、編集の野村由芽さんと相談し、佐野さんと話す日はそれぞれ「生活を助けてくれているモノ」を持ってきて、そこから話を広げてみようということになった。

連載

佐野亜裕美さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」

『大豆田とわ子』『エルピス』などを手掛けるテレビプロデューサーと、生活について話す

2024/6/15

「生きていくの大変じゃないですか?」――そんな実感を出発点に、作家の鈴木みのりさんがこの社会で生活し、生き延びていくための方法を、さまざまな会いたい人に聞きに行く連載が始まります。

お金の話、暮らす場所の選択肢、コミュニティ形成の仕方……。安全を確保しながら生活を成り立たせるためにそれらは必要不可欠ですが、「一つひとつどう対処しながら暮らしているのか?」という具体的な話については、社会におけるマイノリティ性が重なっていくほど、ひらかれた場所で共有されることが少ない状況にあります。この連載では、鈴木みのりさんが自分とどこか近いところがあると感じる人たちに、「実際にどうやっていますか?」と率直に問いかけ、対話を行い、その内容を後日振り返って考察した文章をお届けします。「生きていくの大変じゃないですか?」と感じたことのある人のもとに、届きますように。

vol.1:能町みね子さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」

vol.2:チョーヒカルさんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」

「マイノリティの人たちが、苦しいなかでも『自分にはこれがあるから救われている、生きていける』みたいな話をしたい」

佐野「これまでの連載の写真が、夏ということもあって、『東京に生きる』みたいな感じがするというか、人間の持つ熱気みたいな感じられていたので、私どうしよう!? と思いながら引き受けました(笑)。私は今、子育てにフルコミット中で、思考のリソースが子どもにほぼすべて取られてカスカスなんですが大丈夫か? と……私が脱線したらカットしてください」

鈴木「いや、むしろ脱線していきたいです! これまでの連載回では、話したいことを話した一方で、わたしがマイノリティ性というテーマを意識し過ぎていた気がしていて、もうちょっと生活そのものの話をしたかったねという課題がありました。例えば能町さんは、夏に青森に行って生活しているという話があったけど、『そういえば家具はどうしてるんだろう?』とか気になっていたのに、時間も足りなくて」

佐野「大事な話題ですよね」

鈴木「『大豆田』のインテリアがすごい好きで、友達と、使われてる家具や調理器具、服など、自分たちと同じ文化圏の表象にまさか出会えると思ってなかった、みたいな話を放送当時にしてたんですね。大豆田の家にある革製のスツールとかアラジンのトースターとか、うちにはあれとあれがある/あったっていう話。あと、代々木上原や代々木八幡のロケーションからも、うちらの文化圏じゃん! って喜んでたんです。もちろんすべて同じじゃないけど、うちらがいるねって話をしていました。同時に、ああいう文化を享受できるのは限られた特殊な層なんだなとも思ったんですよね」

佐野「あのドラマを制作したのはコロナ禍なので、せめてドラマのなかでくらいはすてきな生活をやりたいっていうのは、私と坂元(裕二)さんのなかにベースとしてあったんですね。こういう生活をしてる人が本当にいるかどうかは、乱暴な言い方をすれば問題ではなくて。それで、年収はこのぐらいでとか、けっこう細かく決めて、コロナで地方にロケに行けないからいっそ東京で歩いて集合できるところを舞台にしたい、みたいなところからスタートしたんです。それで、坂元さんから『奥渋とかどうでしょう?』と提案をいただいて、話しながら細部を決めていったんですね。結果的に、衣装とかインテリアとか、それまで日本のドラマであんまりなかった感じになったのかなって」

鈴木「松たか子さん演じる大豆田とわ子のルックがわたしたちだね、とも友達と話していました。

松たか子さんって、言い方が難しいんですけど、ものすごい正当派の美人っていう感じではないけど、すごく端正ですよね。ずっと勝手に『お松』って呼んで(笑)ロールモデルのひとりにしていたこともあって、『大豆田』はよりインパクトがありました。

そんなお松が演じるとわ子のルックは、いわゆる“モテ”みたいな路線ではないけど、自分も好きなHYKEとかの服を着て魅力的な姿を見せてくれていたと感じてたんです。それこそ、これまで日本のドラマでは見ることがほぼなかった姿が描かれているなと。作中に、『あなたみたいな人がいることで、小さい女の子が「私にもできるかも」と思える』っていう、かごめのセリフがあるじゃないですか? そういう感じ。

一方で、メディアでマイノリティである自分が書いたり話をしたりするときに、大豆田と似たルックやライフスタイルをしたり憧れたり、そういう文化に救われたりするという話より、“マイノリティのイシュー”とか“女性の生きづらさ”とか、ニュースの見出しのような法律に関する話題とか、記号化されるような話を期待されがちと感じてきました」

佐野「何かを代表して、個が消されて、属性の代表みたいなことでしか意見を聞かれないみたいな面は確かにありますよね」

鈴木「そうなんですよね。マイノリティ性についての説明をしてるあいだに終わっちゃう。マイノリティであるその個人が、どこで服を買ってるかとか、どういうドラマやアニメが好きだとか、 どういう髪型がしたいと思ってるか、っていう話が全然されないのが嫌だなっていうのがあって。マイノリティである面は、わたしを構成するいろんな部分のひとつなのに。

だから、こまごまとした日々についてや、化粧品や好きなアイドルや音楽について話せる友達や場がけっこう大事なんですよね。『あれ良かったよ』とか『あれは自分には合わなかった』とか、他愛もない話。

そういう意味で、わたしのトランスジェンダーという属性の面だと、大豆田のようにHYKEを着るような人がほとんど見当たらないから、見ながら、そういう話をしたい! となっていたんですよね」

佐野「なるほど」

鈴木「もちろん完璧ではないものの、欧米のドラマや映画ではそういう人、ジェンダーのマイノリティかつ服装も規範的な女性性を押し出しているわけじゃない人も出てくるから、そこはまだまだ日本の表象の課題なんだろうとは思います」

佐野「『大豆田』もそうですけど、何かひとつの作品を作ると、両面を突きつけられる。

以前お話ししたときに、『大豆田』について、“東京でのある女性の素敵な暮らし”の表現として良かった点と悪かった点について、みのりさんと話したのをよく覚えてるんです。日々の生活が大変なのに、ああいう(文化・経済的に比較的豊かな)生活をしてる人のなかで、マイノリティが描かれたことを通して、どこに自分の気持ちが引っかかるのか? みたいな話をした記憶があるんです」

鈴木「自分と地続きと感じられていたからこそ、より最終回に登場する國村真のセリフや描かれ方に、引っかかるところがあったのかもしれないです。でも同時に思うのは、マイノリティの人たちというか、社会で『あなたにはできない』といろんな選択肢を得られずにきた・機会を遮られてきた人たちが、ちょっと大げさな物言いになるけど、苦しいなかでも『この生活でこれが大事なんだ』『自分にはこれがあるから救われている、生きていける』みたいな話をしたいなと思って。テレビドラマや映画などフィクションを見る側の生活にしろ、作中の生活についてにしろ」

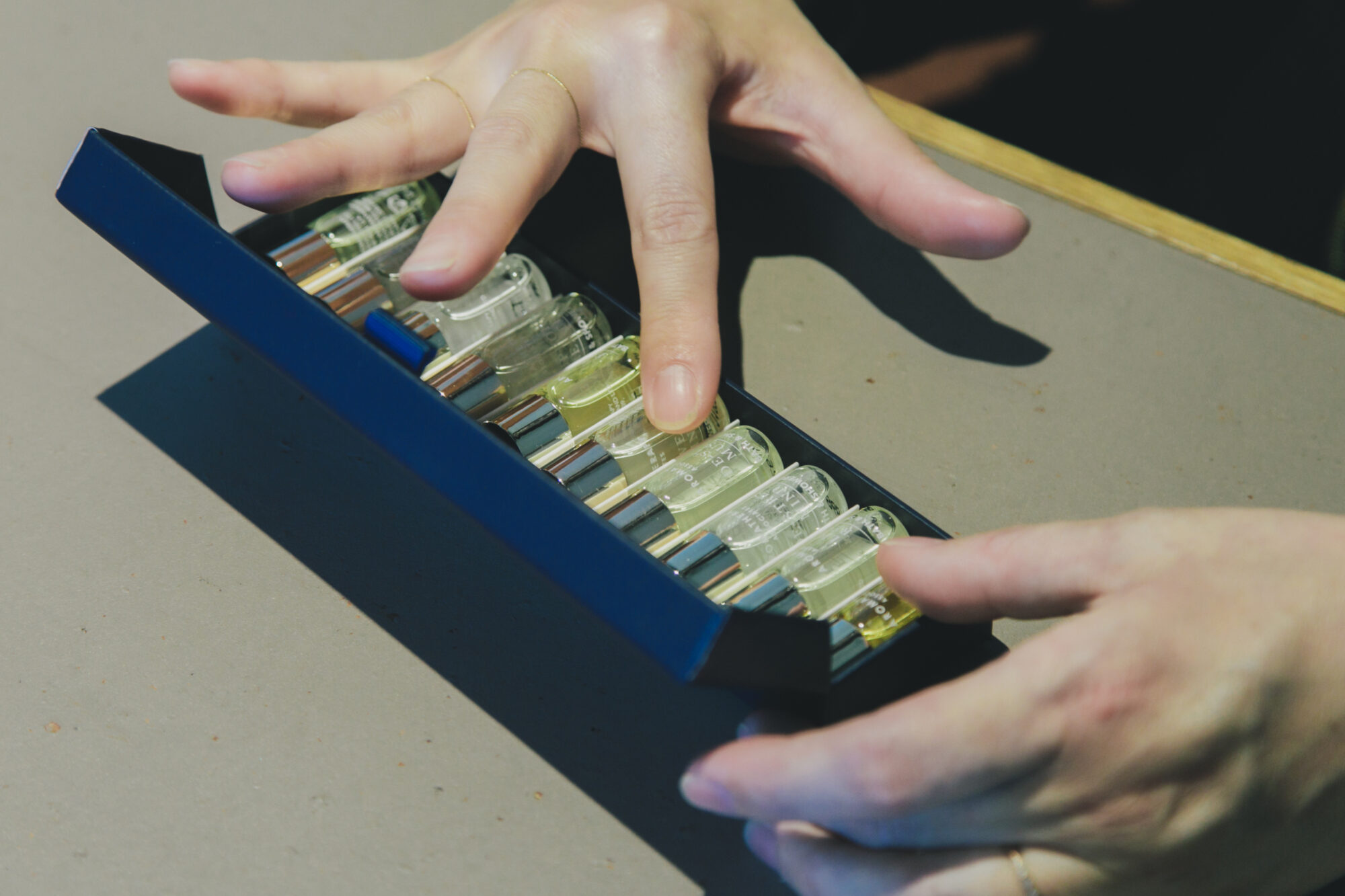

バスオイル、アイドルのグッズ。二人の生活を助けてくれているアイテム

佐野「生活を助けてくれているアイテムを持ってきてほしいということだったので、私はバスオイルを持ってきました。今いかんせん、子どもとずっと一緒に過ごしているから1人になる時間がお風呂しかなくて。(出産してから)最初の1ヶ月くらいは全然そういう時間がなくて3分でシャワー浴びる……みたいな生活で、けっこうメンタルが崩壊して。だから家族に『頼むから、毎日30分だけお風呂に入らせてほしい』っていうお願いをしたんです。

お風呂に入るようになって、子どものことをできるだけ考えずに、仕事のこと、好きな映画やドラマのこと、着てみたい服や気になる器とか、そういうことを考えられる時間で、ようやく人間を取り戻すというか、唯一自分を人間たらしめてるなって最近改めて気づきました。育児を始めて、 1人になる時間がいかに大切かっていうことに、今まで、ものすごい贅沢だったんだなってことに直面してまして。私の場合は生きていくうえで、マジで、1人で思考する時間が大切すぎるんです」

鈴木「これは『Aromatherapy Associates』のバスオイルですよね。わたしは安野モヨコさんが10代終わりからすごく好きで、『美人画報』(1998〜2003年)シリーズを読んだ2000年代前半に知ってから、ずっと憧れのブランドなんですよね」

佐野「私もあの頃に憧れて買って、そこからあんまり浮気してません」

鈴木「BPQC(伊勢丹新宿店の地下2階に2008年まであった)時代からその呪いにかかってます……地下2階がビューティーアポセカリーになる前からの呪い」

佐野「はい、そうです。完全に安野先生の呪いにかかってます。私も本当に大好きで。こう、多感な時期……多感なって言っても、もう20代だったけど、あんまりこういうものに触れてなかった頃に出会ったものってすごく自分にとっては大事で。多分もっと自分に合うものもあるのかもしれないし、いろいろ試したんですけど、結局そこに戻ってくる。自分の原体験って大事なんだなって思います」

鈴木「Aromatherapy Associatesだと、バスオイルは使ったことがないんですよ」

佐野「これすごい香りがいいんですよ」

鈴木「一度の入浴にあたって、ひと瓶まるっと入れるんですか?」

佐野「一度に半分ぐらいです。いや、多分富豪だったら一度にひと瓶入れるんでしょうけど、そうじゃないので半分ずつ使ってます(笑)。ただ、よく“1回分”って書かれてるやつって、一度に使い切れなくないですか!? すごい貧乏症なので、やっぱりもったいないっていう気持ちになって」

鈴木「わかります。化粧品のサンプルとかもそうですよね。量も多いし。これはまだ開けてないやつですか?」

佐野「あ、使いかけのものを持ってくるのはちょっと恥ずかしいなと思って、次のストックを持ってきました。それで、これは差し上げようと思ってたんです」

鈴木「え、ありがとうございます! うれしい。引っ越す先のソウルの部屋にもバスタブがあるので使います」

佐野「よかった。本当にすばらしいアイテムなんで。って、はい、すいません、またこんな話をし出すとだらだらしちゃうので、みのりさんの話をしてください」

鈴木「えええええ(笑)!!!!! えっと、じゃあわたしは、朝バタバタしてたから目の前にあったデスクの上からバッと持ってきただけで、なんでかをちゃんと考えて持ってきたモノじゃないんですが……」

佐野「大丈夫ですよ」

鈴木「えっと、じゃあ、今から無理やり説明をしますね。

昨日、SHINeeっていう韓国のアイドルグループのコンサートで東京ドームに行ったんですけど、ローソンで特定のお菓子を買うと特典で入手できるっていう、かれらのクリアファイルなどを持ってきました。クリアファイルにプリントされた写真にはメンバーがふたりいないんですけど、SHINeeは5人組のグループです。わたしは特にKEYくんが好きですね。生活といえば皿とか食器も考えたんですけど、割れそうだし持って来られないと考えて」

佐野「私と会社を一緒にやってる友人も(SHINeeの)テミンちゃんのファンです。その友人と出会ったのは7、8年前で、 私は全然アイドルとかわからなかったんですけど、いろいろ教えてもらって、ようやくいろんな人の見分けもつくようになってきた。それに、アイドルが“アイドルとしてのその人”をどう作り上げているのか、一方で、『自分自身は望んでいなかったけどそうなってしまった』ということもあると思うんですが、そういったことをSHINeeファンの彼女からすごく学んできました」

鈴木「佐野さんにも出てもらった雑誌『エトセトラ VOL.8』の特集“アイドル、労働、リップ”(和田彩花さんと特集編集)を作りたいと思った、わたしにとってのきっかけのひとつがSHINeeだったんですね。メンバーのジョンヒョンさんが2017年に亡くなって、結局なんで亡くなったのかは明かされてない。ただ以前から、所属していたSMエンタテインメントとの長期間の契約や、SNSを通じたダイレクトな誹謗中傷とか、労働の話が取り沙汰されてきたので、そういうことも関係していたのかな? と想像していました。そういうことから、特集では労働の問題も取り上げようと和田さんと話しました。

『エトセトラ VOL.8 特集:アイドル、労働、リップ 鈴木みのり・和田彩花 特集編集』

責任編集の二人による「特集のはじめに」はこちらから→(鈴木みのりの「はじめに」・和田彩花の「はじめに」)

Kポップの別のグループや事務所はもちろん、日本のアイドルでも、その産業に関わる人がやりたい活動と会社との折り合いの付け方や、活動の持続のためには、心身の健康を保ったり、生活が守られたりしなきゃいけないんじゃないか? ひとりの働く人間として“アイドル”を見ないといけなんじゃないか? ということをより強く考えるようになったのが、ジョンヒョンさんの件だったんです」

「この仕事をしてると季節を感じられるのが撮影のときぐらいなので、忘れがちなんですよね」

鈴木「生活という面でいうと、わたしは杏さんのYouTubeチャンネルが好きなんですね。料理とか生活周りの話も出てくるんですけど、(現在杏さんが住む)パリに引っ越す前の東京のご自宅には庭があって、七輪を使って調理する様子なんかが映っていて、おそらく今後もわたしには無理な話ですけど、庭いいな……と思ったりもしています」

佐野「ベランダにちょっとバルコニーがあれば菜園もできますよね」

鈴木「部屋で観葉植物は育ててるんですけど、庭には憧れます。

ファッショニスタとしても知られているSHINeeのKEYくんは、2021年に韓国で長ネギの価格が高騰した際に、家庭菜園でネギを育てているのがニュースになりました。料理をすることは、看板番組でもファンには知られていたんですが、生活があるということを改めて感じるエピソードだったんですよね。物少なめでクリーンな部屋で、ネギを育てるっていう生活感と、どうにも結びつきにくいシンプルさなんですけど、その部屋でネギキムチなんかも作ってるのかな……とか想像しました。

ソウルに行く前に、部屋の植物は、東京にいる弟に面倒をお願いする予定です」

佐野「三ヶ月いなくなるんですもんね」

鈴木「そうなんですよ。以前長期的に自宅を離れた際に、さっき話題にした、『大豆田』の話を一緒にしていた友人に見てもらったこともありました。佐野さんは植物は育ててますか?」

佐野「今の家にはないんですけど、実は今、小さな小さな家を建てていて。そこに小さなテラスと玄関脇とかに小さな菜園スペースを作って育てたいなと思っています。家を建てている区では、面積に応じて木を何本立たなきゃいけないとか緑化の決まりがあるけど、ちょっと助成金も出るんですよ。それを使って、実がなる樹を植えようかなと。お酒が好きなんで、すだちとかサワーに入れられるようなものも育てたいなと思ってます。

あとローズマリーとかハーブや、野菜で、ちょっとだけ欲しいのに買うと高いものや、そんなにいらんねんみたいな量のものってあるじゃないですか? そういうものを育てようかな、と」

鈴木「ローズマリーとか、スーパーで数束入って1パック200円くらいしますよね。料理しながら鉢からハーブをパッと採って、パッと入れる、みたいなのっていいですよね」

佐野「ちょっとでいいんですよ」

鈴木「2021年にNHKの『趣味の園芸』に、氷川きよしさんでKiinaのほうの、きーさんが出てて、おもしろかったんですね。柑橘を育てる回のときに、育てるのが難しいと知りました」

佐野「けっこう匂いが強いので、毛虫とか寄ってきちゃんうんですよね。あと、鳥がつついたり」

鈴木「庭っていうことは1階に作るんですよね? そしたらいろいろ寄ってきそうですよね」

佐野「そうなんですよ。カラスとか呼んじゃうと、それはそれで困る。今そこはプロに、どこでどういう風に何を育てれば大丈夫か? とか、太陽の向きでこの植物は大丈夫かどうか? っていうのを来てもらって、見てもらおうと思ってます。家族が美術関係の仕事をしていて、造園にも触れることがあるので詳しくて。

本当は猫を飼いたいんですけど、家族が猫アレルギー持ってるし、犬は散歩しなきゃいけないしで、子どもと犬の両方の世話はちょっと厳しいなと思って。だから、植物を育てたいなって、ずっと思ってました」

鈴木「自分が構わなくても、放っておいても大丈夫な何か・誰かってことですよね」

佐野「そう思うとやっぱり植物。花が咲いたときに季節を感じられるとか、ちょっと毎日成長が見られるのがいいですよね。

この仕事をしてると季節を感じられるのが撮影のときぐらいなので、忘れがちなんですよね。インスタでフォローしてる友人たちもママになっていく人がどんどん増えて、子どもと行事ごとをやったりしているのを見て、『私の生活に今まで季節やら行事やらがなかったな』って思ったんですよ。

今1年、妊娠と出産で仕事セーブしてる時期で、『うん、そろそろ雛祭りか……』と、初めて季節の行事とかに意識が向いています。冬至のかぼちゃとか。これからはちょっとだけでもそういうことをやっていこうと思って、その1歩として、植物は移り変わりが感じられていいなって思っています。

ドラマの宣伝以外で、まじでこんなお酒飲んだりして話してるような雑談をしていていいんだろうかって思ってます(笑)」

鈴木「わたしは楽しんでるので大丈夫です(笑)! 」

季節の行事や化粧をすること。「いいもんだなっていう考えと、これってなんでやってんだろう? と疑問に思う」部分の両方がある

鈴木「またちょっと話が飛ぶんですけど、行事ごとで浮かんだ話をさせてください。

わたしにとって、ここ数年、YouTubeが本当に救いなんですね。この3年間ぐらい、ネット上のヘイトスピーチや、自分の容姿や声質や振る舞いに対する揶揄や、あとデマを撒き散らされたこともあったし、明確にヘイトの意識があるわけじゃないけど、周囲の友達だった人のなかにもそういう言説に巻き込まれてる人がいて、SNSのフォローを外すとか、距離置こう、けど放置してると広がっていくしな……みたいなことをぐるぐる考える時間が増えて、すごいしんどくなって、メンタルがやられちゃってる。

それで、さっき話した杏さんもそうだし、 今、桜 稲垣早希さんっていう、吉本の芸人さんのYouTubeチャンネルをよく見るようになりました。稲垣さんは、『新世紀エヴァンゲリオン』の惣流・アスカ・ラングレーのモノマネで有名な方です。

数年前に出産して、お子さんが幼稚園に入るタイミングでタイのバンコクに夫と3人で移住されてて、40歳前後の同世代で、そこから他言語を学ぶなどの生活を見てると癒されるし励まされるんですね。海外移住の準備や異国での生活、子育てで幼稚園やタイの行事ごとに参加したり、成長と共に記念写真を撮影したり、家族の誕生日の準備をしたりする様子を見ると、いいなって素朴に思えます。

自分の育った家庭が、あんまりそういうことをする家族じゃなかったので、お祝いや行事とかに、ここ10年くらいまで慣れてなかったんですよね。“大事”とまでは言いたくないんですけど」

「美味いタイ料理を求めてバンコク散策、グダグダだけどなんか良かった1日。タイに移住した夫婦の過ごし方。【Vlog】」

佐野「“大事”って言い切って良いのか……それこそ“ていねいな暮らし”みたいな、何かのコピーみたいなことは言いたくはないんですよ。ていねいさってそういうことなのかな? という疑問もそもそもありますし。

私の実家も季節の行事を全然やらなかったので、私も全然やってこなくて。ただ、自分がやってこなかったから、 じゃあ、娘にもそれをやらないでいいのかどうかっていう、そこは親の習慣とか思想に合わせてしまって良いのだろうか? と考えてます。

子どもが生まれて1ヶ月で、お宮参りっていうのをやらなきゃいけなかったらしいんですけど、そんな余裕はなくてやれてない。ただ、100日でやるお食い初めは、こんなに私が食いしん坊なのにやらないのはちょっとどうなんだ? と思ったりして、来週どうにかこうにかやるんですね。

周りの友人のほとんどが、基本的には同世代で独身ばかりなんですよ。私もその輪に、 独身だったり、既婚だけど子どもはいなかったりした状態でずっと参加してたけど、ひとりだけ子持ちになってしまった。だけど、できればね、まだみんなで一緒に遊びたいから、例えば子どもの誕生日とかクリスマスとか、子どもが一緒に楽しめる場にみんなを呼んで楽しみたいな、と思うけれども、これに付き合わされる彼ら彼女らは、どういう気持ちなんだろうか? みたいなことも悩んでます。

その友人たちとは“子どもが生まれて変わってしまった友人たち”について、これまでずっと話をしてきたんですよ。別に批判をしているわけではないんですけど、『集まってもずっと小学校受験の話してるからなかなか会話に入れなくなったよね』みたいな。でも、今は自分がそちら側に行ったので、友人には、『私がどう変わっていくか見ててほしい』『客観性が欲しいから、遠慮なく指摘してほしい』っていうことを、おこがましいんですけど言ってるんです。怒るとか嫌とか、そういう感情があったらそれも言ってもらって構わない、と。ずっと『そっちじゃないよね、私たちは』ってなんとなく言ってた側に行ってしまい、じゃあ、その自分が“元いたところ”にいる人たちとの距離感をどうするのか? ここから自分がどう生きて、どう暮らしていくか? っていうことはけっこう切実な不安です」

鈴木「ちょうどコロナ禍になった2020年の春ぐらいに、シングルで子育てもしている友達とその子どもが、近所に引っ越してきたんですね。“ソーシャルディスタンス”“濃厚接触”って言われはじめた時期だったけど、大丈夫だろうと判断して、そこには晩ごはんを食べに行ってたんですよ。子どもが当時小学校に上がるタイミングで、10歳になった今まで、だいたい週に1回くらい。さらにこの1〜2年ぐらいは、わたし以外の別の人も呼ばれて、大人数で食べる機会も増えてきてる。わたしには子どもがいないんですけど、その子の誕生日やクリスマスパーティーにも参加させてもらうようになって」

佐野「どうですか? もちろんケースバイケース、人によるのはありつつ、気になります」

鈴木「それこそ矛盾する思考があります。いいもんだなっていう考えと、呪いじゃないけど、これってなんでやってんだろう? と疑問に思う部分と両方あって。

時間を区切るひとつの目安としたり、楽しめる行事は楽しんだり、という感じは、行事ごとに対してもともとありました。例えば、三軒茶屋にある好きなケーキ屋さんが、毎年クリスマス時期にピスタチオのパリブレストを作ってて、それを食べる口実として毎年楽しみにしてます。そういうおいしいもの食べる方便ができていいじゃん、と思う」

佐野「方便が必要なのかどうか? というのは考えています。自分にかかってる呪いに年齢と共に気づいていくことが多いんですが、本当は別に自分に言い訳しなくても、好きなものを食べていいし、買ってもいいはずなので。だから、なにか呪いにかかってますよね、っていうのを、今みのりさんの話を聞きながら思いました」

鈴木「呪いといえば、今日マスカラやアイシャドウがちゃんとできなかったから、そういうメイクアイテムを持ってきました。これは最近、大人になろうと思って買った、『POLA』のBAのアイシャドウです」

佐野「わかります、大人の象徴ですね」

鈴木「大人の象徴POLA(笑)。

自分をケアするもの……なんですかね、ケアでもないんだよな……自分を癒したり楽しませたりするものとか日常を支えているもの? ただ、お化粧とか身綺麗にするっていうことを、なんでやんなきゃいけないんだろう? と思うときもあるんですよね。例えば、この持ってきたマスカラとビューラーで、まつ毛がうまいことセパレートするとちょっとうれしい、みたいな達成感や喜びもある。この矛盾についても考えたくて、持ってきました」

佐野「別に人と会うからってメイクしなきゃいけないわけ? みたいな気持ちもあるけど、同時に、規範とか自分でかけてる呪いによって救われてる部分も、やらなきゃいけないからって言い訳して手にしたもので自分がハッピーになることも、実はちょっとありそうですよね。やっぱり人間は多分に矛盾してて、そのことについて考えちゃうと辛い……辛いわけじゃないんだよな、矛盾してるなとモヤモヤした気持ちにはなるけれども、 でももうそういうものだって受け入れて生きていくしかないんだよなと、お話を聞きながら感じておりました」

「結局他人のことなんてわからないのに、想像しすぎて、勝手にそこにがんじがらめになっちゃう。そこが……こう、生きていくのって大変だなって」

鈴木「わたしは、毎朝コーヒー豆を挽いてハンドドリップでコーヒーを淹れるのがルーティンなんですね。その時間は、生活が始まるみたいなスイッチになる。同時に瞑想みたいな感じのところもあります。ただ、それも『やらなきゃスッキリしない』っていう呪いみたいになってる面もあって、旅行に行くときですらコーヒーグッズを持ってって、宿泊先のホテルでもハンドドリップで淹れたい、ってなってるけど……」

佐野「韓国には持って行くんですか?」

鈴木「持っていきます!」

佐野「韓国は旅行じゃなくて生活ですもんね」

鈴木「旅行でも絶対持ってくんですよね。コーヒー豆と、淹れるためのグッズを」

佐野「でもそれは、呪いのようでもあるけど、救われる部分もあるんですよね?」

鈴木「そうなんです。旅行先では必ず、現地のコーヒー豆を探しに行くっていう指針になってるんですよね。好きな浅煎りのコーヒー豆を、できればその現地のロースター、かつ現地で採れるコーヒー豆を探すんです。と同時に、『朝起きたら淹れなきゃ』っていう義務感にもなってる」

佐野「いいですね。『呪いから解放されよう』みたいな考えがすべていいわけでもない……もちろん解放された方がいい呪いもあるけれども、それを楽しんでる自分もいるなら、そこはもう表裏一体なんですよね。人間には秩序とルールがある程度必要なのかもしれない」

鈴木「表裏一体で思い出したのが、さっき話した安野モヨコさんが『働きマン』で描いていた、友達の結婚式のためにハワイに行くっていうエピソードです」

佐野「最初は(主人公の)松方たち(独身で内科医としてバリバリ働く、友人の荒木雅美と)が“既婚者あるある”としてちょっと小馬鹿にしていた感じの既婚者の友達たちが、結婚式にすごいカラフルなフリフリのドレスで参列し、一方松方たちが黒い服で行ったところ……っていう話ですね」

鈴木「そうです。無難なつもりが、既婚の友達らの派手なドレスが新婦を引き立ててたっていう。気遣いの差が出たというエピソード」

佐野「あの時代にもうああいう表現をやってたっていうのはすごい。クリティカルですよね」

鈴木「10年以上前ですもんね。他者との共生と気遣いっていう話でいうと、友達とその子どもの家に行くっていう経験から、自分の“正義”みたいなものがあまりにも杓子定規すぎるんじゃないか? とか考えさせられてるんですよね。例えば、わたしとその友達が住んでる区では、プラゴミが資源ゴミ扱いになったんですね、去年から。最初のあいだ、友達も、プラと燃えるゴミを分けたりしてたんですけど、もう今は忙しすぎてなのか……」

佐野「一緒にしちゃってると」

鈴木「そう。わたしは、10代の頃から、中学の同級生の……美化委員をやってたワタナベくんという人が確か、テキパキとゴミの分別のルール作りを推進して、プラゴミと燃えるゴミを分けたんですよね。その影響で、そこからずっと分別を細かくやってるんです」

佐野「すごい。ワタナベくんの呪いがかかってる」

鈴木「ずっとかかってる。自宅では必ず、ペットボトルも瓶も紙パックも、中を洗って、逆さにして乾かして、って徹底的にやってるんですね。逆に言うとキッチン周りは、そういう空の容器が逆さに置いてあることが多いので、美しくもなんともない(笑)。ゴミの分別を徹底的にやれるっていうのは、配慮する思考や時間を割ける余裕があるのかもしれない。環境問題に自分も関心があるし、リベラルな考え方で同意する部分も大きいんですけど、もう個人の生活じゃどうにもならない部分もあるんじゃないかとも思う」

佐野「シングルで育ててる人にそこまでやれって無理だから、だからやれる人がやればいいって、そう思うしかないですよね。まさにそこまでちゃんとやれよって言ってくる人は、やっぱりなんかそれはね、寛容の問題にもなりますけど、どうなんだろう……」

鈴木「SNSに出てくる強い言葉として、標語のどおりの“正しさ”ができているか?/できていないか? を監視するような言葉が飛び交う傾向もあるように見えます。特にそれが、大枠では同じ問題の解決を願っている人同士であっても、細部の差異が許容できなかったり。わたしもですけど、プレッシャーを感じて、標語に則って動かないといけないんじゃないかと後ろめたさを感じる部分もあるんですよね。もちろんたくさんの差別や不均衡が是正されていない状況なので、『何でもかんでも“正義”でうるさい』みたいな話に寄与したくもないんですが。

自分の生活での実践としては、自分をあまり責めないようなマインド作りに努めています。コンビニ弁当もプラ容器なので避けてたんですけど、自炊や他の選択肢を考える余裕がないときは食べていいかなとか、ストイックになりすぎないでいきたいなと」

佐野「それは人にもよりますしね。自分が逆の立場だったとして……って想像するしかない。想像力を広げたり、深度を深めたりしていくのってすごく大事だなと思うけれども、結局他人のことなんてわからないのに、想像しすぎて、勝手にそこにがんじがらめになっちゃう。そこが……こう、生きていくのって大変だなって」

鈴木「自分の親からの呪いについてここ2年ぐらいよく考えてて、ちょっと距離を取るようにしてるんですけど、 同時に、友達の子育て生活を見ていて、母は自分と同じぐらいの年齢のときに、家事をしながら、10代の子ども2人ともうちょっと年下の子、あわせて3人を育てていたのはかなりハードだよなと、より生々しく想像できるようになれました。やっぱり家事を回す、育児をするってめちゃくちゃ大変だなと思えた」

「そもそも誰も傷つかない表現なんてありませんよ」と言われて考えたこと

佐野「この仕事をしながら、ドラマを作るときにはできるだけいろんなことに配慮した表現を、と思ってやってきたんですね。でもあるとき、プロデュースしたドラマ『エルピス-希望、あるいは災い-』(2022年)を一緒にやった(脚本家の)渡辺あやさんから、『そもそも誰も傷つかない表現なんてありませんよ』って言われたんです。だからといって開き直ってはいけないんだけれども、傷つけてしまうことは仕方のないことなんだ、とは思っています。だから、表現が誰かを傷つけたときに、この作品の何がどんな人をどう傷つけたのかっていうことは、ちゃんと把握しておかなきゃければならないなとは思う。

私がみのりさんにコンタクトを取ったのも、『大豆田』をやったときに、私が見ていた色々な感想のなかで、 みのりさんの発言にすごく気になるものがいくつかあったからでした。ちょっとお話を聞きたいなと思って連絡を取って、お会いして助言をいただいたんですよね。

そういう作業を通して、作り手にとってはすごく大事だが、 生活者としての自分にとって、自分の周りの友人関係でどこまで正しさを求めるべきなのか? そこが難しいなと思ってます。特に私たちの仕事って、職業人としての自分と生活者としての自分の境目がないじゃないですか? 自分が生活しながら考えてることが、そのまま仕事に直結することもあるので」

鈴木「わたしは韓国の映画や小説にずっとふれてきたけど、生活と政治の風景が同じ地平で作られているものが多い印象があって、特にここ2年くらいは、自分が小説を書くときにもかなり影響を受けてるんですね。

そういう生活の手ざわりから踏み込んで知りたい、感じたい、知らないといけないんじゃないか、と考えたから、韓国に行って韓国語を勉強しようと思ったというのもあるんですね。

さっき話したようなアイドル業界の労働の問題もですし、韓国の文化・芸術やエンタメ産業って、実際どう考えられ、どう改善されてるのか? 現地でどう受け止められているのか? って日本語だとアクセスが難しいから、せめてウェブ記事だけでも読めるようになったら、見え方が変わりそうだとも思ってます」

佐野「それこそ、韓国のドラマや映画では、あんまりセクシュアルマイノリティの人って出てこないっていう」

鈴木「そうですよね、ジェンダー規範は日本より強いと聞きます」

佐野「家父長制が日本よりすごく強いだろうし、 あと、男性のマッチョイズムがすごいっていうところから、男性が『ゲイを告白できない』ケースが多いとも聞きます。だから、韓国のドラマや映画に好きなものもいっぱいあるんですけど、そういう点でまだまだある種の偏りがあって、描かれてないものがあるとも思う。貧困の描き方とかは本当に上手いんですけどね。韓国も置き去りにされてる人はたくさんいるだろうなって。

韓国も自殺率のこともありますし、エンタメ業界も想像しているより、全然ハッピーじゃなかったんですよ。制作会社がどんどん潰れてると聞くし、政府の補助が来年大幅に減るっていうのがあって、そこですごく苦しんでたりとか……コロナ禍で映画館に人が入らなくなって、コロナ前に作った映画がまだ公開できてなく、結局、製作費を何億も借りて作ってるから、その利息だけで毎年相当額のお金を払わなきゃいけなかった、とか」

鈴木「最近わたしも、そういう記事を読みました。韓国もすべてうまく行っているわけじゃない」

佐野「結局いろんな『人には人の地獄がある』、っていうことだと思うんですけど……一面的じゃないなと思って、いいところは真似たいと視察に行ってきたんですけど、突きつけられることが多かったです」

鈴木「社会や政治に関して、特にフェミニズムについて、『韓国ではすばらしくて、一方日本はやっぱりダメで』っていう、あまりにも韓国礼賛みたいな傾向も、大丈夫だろうか? って気になってるんですね。まだまだ日本では語られていない話題が多いと思う一方で。これも批判の仕方を丁寧にしないと難しい問題なんですけど、 日本では、自国以外の言語を学んだり他の文化圏と接したりして、相対化する機会が得にくいっていうのは、ずっと言われてることですよね。それで自分も勉強したいなっていう」

佐野「学習はすごい大事だけど、大人になると全然勉強しなくなる。だから、みのりさんが韓国に行くっていうのを聞いて、いや、やっぱりこう、学びを続けるってことは大事だなと思う。

それで、私を今救ってくれてるもののもうひとつは、『Duolingo』っていう、語学の教育アプリなんです。 今380日続けてて、出産した日もやりました。病院で陣痛に耐えながら『やばい、ここで休んだら連続記録が切れる!』と思いながらDuolingoをやってました。出産は最初の処置から3日ぐらいかかったんで、その3日間欠かさずやってた。後から振り返ると、笑えますよね。でも、Duolingoであっても、毎日ちょっとでも続けるっていうことが大事。これも私を人間たらしめてるところはあるなと、英語を勉強しています。

世界を見て回って、自分が英語すらろくにできないことに直面したんですよね。日常会話はできても、やっぱり仕事の話ができない。深い話ができないんですよ。このままだと海外の作家と一緒に台本作るとか夢のまた夢だ、と思って、ちょっと基礎からやり直しをしてます」

鈴木「今、ちょっと勇気をもらいました。わたしも英語やんなきゃと思いつつ、全然できてなかったから、Duolingoからでも始めようかな」

佐野「あと、Duolingoはゲーム性とのバランスが良いんですよ。あんまりゲーム感が強すぎると私はダメなんですけど、これはちょうどいい塩梅で。あと、友人同士でつながってて、フレンズクエストっていうのがあるんです。2人でこれだけのレッスンをしたら、2人ともポイントがもらえるよ、みたいなのです」

鈴木「そういうSNS性もあるんですね。一人でいて、一人でやってても、教室みたいな感じがあるってことですよね」

佐野「そうなんですよ。みんな受けてるレベルは違っても、それは晒されることはないから、競争みたいなものは生まれないので良いっていう」

鈴木「さっき話した友達の子どもが目の前で漢字ドリルとかやってるのを見たときに、そっか、自分も小学生や中学生のときに漢字や英語をひたすら書いて覚えてたな、って思い出したんですね。それで、今は韓国語の勉強の一環で、ノートに書き取りをやってます」

「自分が育ってきた文化、ある面では励ましにもなってきたものとどう対峙して、どう乗り越えていくか?」

鈴木「数ヶ月でも韓国で生活するから、借りる部屋に何を置くか? 何を買うか? ということを考えてるんですね。例えばベッドフレームとベッドマットは備え付けであるけど、シーツと枕と掛け布団がないから、東京に帰ってきてからも使えるキルトケットを買って持って行くことにしました。シーツといっしょに圧縮して手荷物のリュックに入れます。そこに至るまで、ずっと1週間ぐらい、YahooショッピングとかGoogle検索とかで、ずっと見てて、結局、西川の寝具で見つけたんですよね。6000円ぐらいでそんなに高くないものですが、悩みました。

前に1年間ソウルに住んだ友達に聞くと、『(買ったものは)捨てた』って言うんですよ。ただ、もう40代だし、短期間だからあまりモノを増やしたくないけど、捨てるようなものを買いたくない。年齢や滞在期間、モノに対する考え方とかで変わる話だとは思うんですが、いろいろ考えてます。

『大豆田』や『カルテット』を通して、こんな生活できるわけねえじゃん、唐揚げとかできねえ、揚げ物大変だよ、とかって友達と冗談を言いながら、でも生活を支えるものが大事っていうことも言いたいんですよね。貧しいなりに」

佐野「そう言っていただけると本当にありがたい。あの表現によって失ったものも得たものもあるとは思うんです」

鈴木「『POPEYE』とか『GINZA』とか、おしゃれな、ハイブランドも扱うファッション誌でよくある部屋紹介の特集記事で、自分の置かれた状況に近い、“いい雰囲気”の部屋作りや整理に関する情報が得られないんですよ(笑)!

わたしが住む28平米の決して広くない* 1DKぐらいの部屋で、インテリアに凝りながら、仕事がら本を大量に集めてもいて、そういう条件をふまえた“文化的に充実したライフスタイルの部屋作り”のサンプルが雑誌には見当たらないんです。カルチャー誌で紹介されるような、本棚の収納力もかなりあって文化的にそれなりに洗練された部屋をお持ちの方って、大学教員で自分で自分のライフスタイルに合った家を建てて、家具も作ってもらったとか、東京など都市部まで新幹線で1時間程度の距離に住む、売れている作家の方くらいしか、見当たらない。 この対談連載をはじめるきっかけのひとつには、自分が興味を持っている人、身近な人の生活の話が聞けたら、そのあたりのヒントが得られるんじゃないか、相談できるんじゃないかということだったんですね。

* 国土交通省「住生活基本計画における居住面積水準」では「健康で文化的な住生活」を送るために必要不可欠な住宅の最低居住面積水準を、単身者の場合「25平米」(壁芯面積)としていて、ほぼそれと同等

佐野「こう、 なんだろうなあ……私の場合は田舎出身なので、東京でのモノの消費によって欲求が満たされる生活を完全に捨てきれないし、だんだん服の展示会に行かせていただけるようになったりして、毎シーズン買わないと、みたいな感覚もあるし」

鈴木「わたしも世代的に、まだ多感な2000年代に『SS(春夏)には……AW(秋冬)には……』みたいに、新しいものにウキウキする、と同時にそこに追いつかないといけないという感覚があるように思います。ただ、若い世代の友達からは、毎シーズン新しい服は買えない、みたいな話を聞くんですよね。お金の問題だけでなく、消費構造を見直す、という意味でもあるんですけど」

佐野「『大豆田』を作ったとき、けっこう映画のスタッフが多かったんですね。で、ある助監督さんから、 『もうこの生活を僕らでは再現できないんです。 “いい生活”っていうものがどういうものなのかを知らないから。だから自分にはこういうドラマは作れない、そのことにすごくショックを受けた』って言われたんです。日本の映画で『大豆田』のような生活の様子が出てこないのは、それはやらないんじゃなくて、できなかったんだって言うんです。

大豆田の部屋の家具は、監督と私で家具屋に行ったり、自宅のものを持ってきたりして揃えたものもあるんですよ。 チーフの監督はCM出身だし、私もテレビ局の社員として映像業界の中ではかなりいい給料をもらっている。で、映画界から来てくれたスタッフは、それができないっていう現状がある。

子どもを産んで育ててることもそうですけど、どんどん自分が強者の側に行って、どんどん偏ったところで偏った人たちとの付き合いが増えていく。それで自分の目をどんどん曇らせていってしまうなっていう恐怖もあって。でも、じゃあ、今、生活を何か大きく変えることができるのか? っていう問いもそもそもあるんですけど。

みのりさんもまさにそうだと思うんですけど、仕事と生活の区別が年々つきにくくなっていて、苦しいなと思うところですね。いつも考えすぎて、いつも疲れてる、みたいな」

鈴木「うんうん」

佐野「行動ひとつひとつ、表現ひとつひとつから、これは他者にどう想像されるか? みたいなことを考え出すと本当キリがないんですけど、どうしても職業病で気にしすぎちゃって。

私もまだまだ試行錯誤の最中だし上手くできてないことも山ほどあるんですが、それでも、どういうものを志して作っているのか想像はできるし、そこに対して共感や理解もできるんだけど、やり方が悪くて踏み絵みたいになるような作品は良くないなと思っています。本当はいろんな価値観があっていいはずなのに、『この作品をほめているこの人といっしょに作品を作れるだろうか?』みたいに、相手や自分を問わずにいられないような……」

鈴木「なんとなく想像できます……わたしも最近、友達とのやりとりで相手を問うような感じになってしまったので。その人は、あるドラマシリーズを、一部批判しながら、基本的にほめていたんですね。それに対してわたしが『おかしくないか?』と思ってしまった。そのドラマが、社会的に一般に人権問題として意識や知識が共有されているとは言えないテーマを扱ってるのに、個別の問題に対する解決のルートや制度がまだまだ整っていない現状を考慮してると思えないし、その雑な扱い方はわたしの実存にも影響していると思えたので『意見は人それぞれ』で済ませられなかったんですね」

佐野「私の場合、そういう人権問題を扱うとき、『こうあってほしい』というものから大きく踏み外すようなキャラクターが作中にいることが、視聴者にどう受け止められるか? ってやっぱり不安になるんです。だから、相対化するキャラクターを置きたくなっちゃう。

例えば『エルピス』のとき、セクハラ、パワハラの描写について渡辺あやさんとずっと議論し続けたんですね。私が考えてた懸念というのは、(セクハラ、パワハラを行う)村井というキャラクターが後半どんどんヒーローみたいに見えていくので、そういう“まちがい”がドラマで許容されてると受け取られてしまう可能性があることです。人間は多面的であるっていう話を(ドラマでは)やっていくんだけれども、テレビドラマっていうある種すごく雑に見られてしまうメディアのなかでは、『村井かっこいいじゃん』みたいな風にだけ受容されてしまうとやだなっていう。別にかっこいい人として描いてるのではなく、人間にいろんな光の当て方をしただけなんだけれども。

渡辺さんは、あのまま(セクハラはセクハラ、パワハラはパワハラとしてのみ)置きたいと。だから何度も話し合ったんです。それで、『なんで怒らないんですか?』とか『それセクハラですよ』とか突っ込む、ADの木嶋っていうキャラクターを後から作ってもらったんです。そこは最後まですごく議論した部分でもありました。私は木嶋のようなキャラクターがいてよかったって思っているけれども、渡辺さん側にもきっといろんな思いがあるはずです。

『連続ドラマは全話見ないと批判してはいけない』『最後まで見てから言ってくださいよ』と、私も思ってきたんですけど、本当にそうなんですかね? 仮にですよ、最後まで見たら大逆転が起こったとしても、ある種のヘイトになってしまっているような部分もあるのに、どこまで視聴者を付き合わせていいのか? と思うんです。途中で脱落しちゃう人だっているわけだから、明らかにまちがった認識とか価値観みたいなものを、最後に逆転するからいいでしょっていうことで、どこまで提示していいのか? みたいな問いはありますよね。テレビ局のなかで作っているドラマなんだから、それをどう出すのかっていうのは、局にいる人がちゃんとやるべき課題じゃないかなと思います」

鈴木「わたしもそう思います」

佐野「ああ、すいません。暮らしの話からどんどん外れていってますね。最近そのことをすごい考えてて……」

鈴木「わたしも話したかった話題なので、大丈夫です。

少し話は変わるんですが、さっきずっと好きだと話題にした安野モヨコさんの夫の、庵野秀明カントクにもずっと影響を受けてきましたが、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの最後の作品が公開されたときから、自分のなかで乗り越えなきゃいけない対象なんじゃないか? もっと批判的に向き合わないといけないんじゃないか? って思うようになりました。 親や家の風習の話とも似てますけど、自分が育ってきた文化、ある面では励ましにもなってきたものとどう対峙して、どう乗り越えていくか? っていうことを考える必要があるんじゃないかなと。

その当時はそういう表現をするしかなかったのかもしれないし、過去の誤りや無知を理由にすべてを否定するつもりも全くないし、焚書とか禁書とかみたいな、もう世に出さないっていう話ではないんですけど、なかったことにはしないためにも今の時代・今の自分から見たらこれは良くなかったよねとか、見方の補助線をちゃんと引いてく作業もしなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。

韓国の文化・芸術やエンタメ業界で働く人から、日本から来る人は韓国語を全然勉強しない、なんでかっていうと、韓国の人が日本語をしゃべってくれるからで、一方韓国の人はみんな必死に日本語を勉強してるっていう話を聞きました。ちゃんと交流するために、自分も外国の言語や文化や歴史を知ろうとする、学ぶ、それでコミュニケーションを取れるようになるっていうガッツみたいなものは、日本に乏しいように感じます。

意図せずですけど、佐野さんの救いになっているという、Duolingoの話に通じる話題になってきましたね」

佐野「きっと、ある厳しさに……厳しいって言ったら変ですけど、多分みんな同じ課題にきっとたどり着くんですよね。行き詰まったりとかもそうだし、ここになにか活路があるんじゃないかとか、ここをもっとこうしなきゃいけないんじゃないか、みたいなところに、多分同時期にみんなが行き当たって、そこをどうやるかっていうのを、それぞれやってるんだと思うんです」

収録した日は2月の終わりごろで、わたしは、短期留学のため数日後に韓国・ソウルに行く日が控えていて、佐野さんは視察のためソウルから帰ってきたばかりだった。今、この原稿をまとめているソウルの仮暮らしの部屋には、あのとき話した生活のことをときどき手繰り寄せながら、少しずつ集めている「捨てたくない生活用品」がある。

あの日の写真のなかのわたしと佐野さんは、冬の上着を着ていて、待ち合わせに来た佐野さんが現れたとき、あのニットをどこで買ったのか聞きたかった瞬間が甦る。今のわたしは、夜になるとまだ肌寒いソウルで、夏に向かう服もたまに着ているが、佐野さんは今どんな服を選んでいるのだろうか? 靴も、氷点下になる日もあるソウルの冬に合わせて買ったDESCENTEの防寒ブーツではなくて、スニーカーやビルケンシュトックのサンダルを履いている。佐野さんは今どんな靴を履いて街を歩いていますか?

佐野さんと次会ったら服の話をもっとしたい、ソウルでの生活の話をしたい、東京の話を聞きたい、と思った。

鈴木みのり

1982年高知県生まれ。ジェンダーやセクシュアリティの視点、フェミニズム、クィア理論への関心から小説、映画、芸術について執筆。“早稲田文学増刊号「家族」” (筑摩書房)、“すばる”2023年8月号で小説を発表。第22回“AAF戯曲賞” (愛知県芸術劇場 主催)審査員を担当。近刊に“‘テレビは見ない’というけれど” (共著/青弓社)、和田彩花と特集の編集を担当したフェミニズムマガジン“エトセトラ Vol.8 (特集‘アイドル、労働、リップ’)”。アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)2024年度ニューヨーク・フェローシップ(文学部門)を受賞し、2025年1月よりアメリカ・ニューヨークに滞在予定。

佐野亜裕美

1982年静岡県生まれ。静岡県立富士高校卒業。東京大学教養学部卒業後、2006年TBSテレビに入社。2011年S Pドラマ『20年後の君へ』でプロデューサーデビューし『ウロボロス』『99.9 刑事専門弁護士』『カルテット』『この世界の片隅に』などをプロデュース。2020年関西テレビに移籍し『大豆田とわ子と三人の元夫』『エルピス〜希望、あるいは災い』業務委託でNHK『17才の帝国』をプロデュース。2018年エランドール賞プロデューサー賞、2022年大山勝美賞、2023年芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

プロフィール

『エトセトラ VOL.8 特集:アイドル、労働、リップ 鈴木みのり・和田彩花 特集編集』

発行:エトセトラブックス

価格:1,300円(税別)

発売:2022年11月30日(水)

書籍情報

me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら

*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。