連載

チョーヒカルさんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」

2019年からNYに移住。日本に生まれ育ち、国籍は中国というマイノリティ性から考える

2024/2/8

「生きていくの大変じゃないですか?」――そんな実感を出発点に、作家の鈴木みのりさんがこの社会で生活し、生き延びていくための方法を、さまざまな会いたい人に聞きに行く連載が始まります。

お金の話、暮らす場所の選択肢、コミュニティ形成の仕方……。安全を確保しながら生活を成り立たせるためにそれらは必要不可欠ですが、「一つひとつどう対処しながら暮らしているのか?」という具体的な話については、社会におけるマイノリティ性が重なっていくほど、ひらかれた場所で共有されることが少ない状況にあります。この連載では、鈴木みのりさんが自分とどこか近いところがあると感じる人たちに、「実際にどうやっていますか?」と率直に問いかけ、対話を行い、その内容を後日振り返って考察した文章をお届けします。「生きていくの大変じゃないですか?」と感じたことのある人のもとに、届きますように。

海外に住むというのもありじゃないかとわたしが考えたのは、2014年だった。当時はさほど切迫していなかった。わたしも持つマイノリティ性への政治的な迫害、オンラインにあふれているヘイトスピーチ、世代や出身地域・階層といった資源に左右される就学や就労の機会を逃したこと、それらを伝える困難から、このままでは生きていけないのではないかとますます感じられる。

チョーヒカルと知り合ったのは確か、わたしが2012年に初めての海外旅行でタイ・バンコクに行った翌年の、2013年だった。その後、すぐに改めたばかりのパスポートを持っていたわたしは、自分の身体と格闘する割合が大幅に減り、「戸籍と紐づけられたある属性」からくる生活上の面倒を取り除いたばかりだった。

チョーはどう思ってるかわからないが、年の差も気にならず、「話が合う」とわたしは感じていた。たぶん、日本に生まれ育ち、国籍は中国、というチョーのマイノリティ性を、自分のトランスジェンダーというマイノリティ性に重ねていたところもあったのだろう。それに、まだ20歳そこそこだったが、自分の考えをはっきり言い、作品も作っていたチョーはしっかりして見えた。わたしは、新しい出会いに浮かれていた。

目を惹くトリックアートを応用した作品、そして飾らない話し方の魅力もあってか、美大生だったチョーはすぐにメディアを通じて売れっ子になった。その後、2019年から留学のためアメリカ・ニューヨークに引っ越した。

「私は、日本にウェルカムされてないし、それでもう嫌だ! ってすごい嫌悪感があったから、アメリカに来たんだよね」

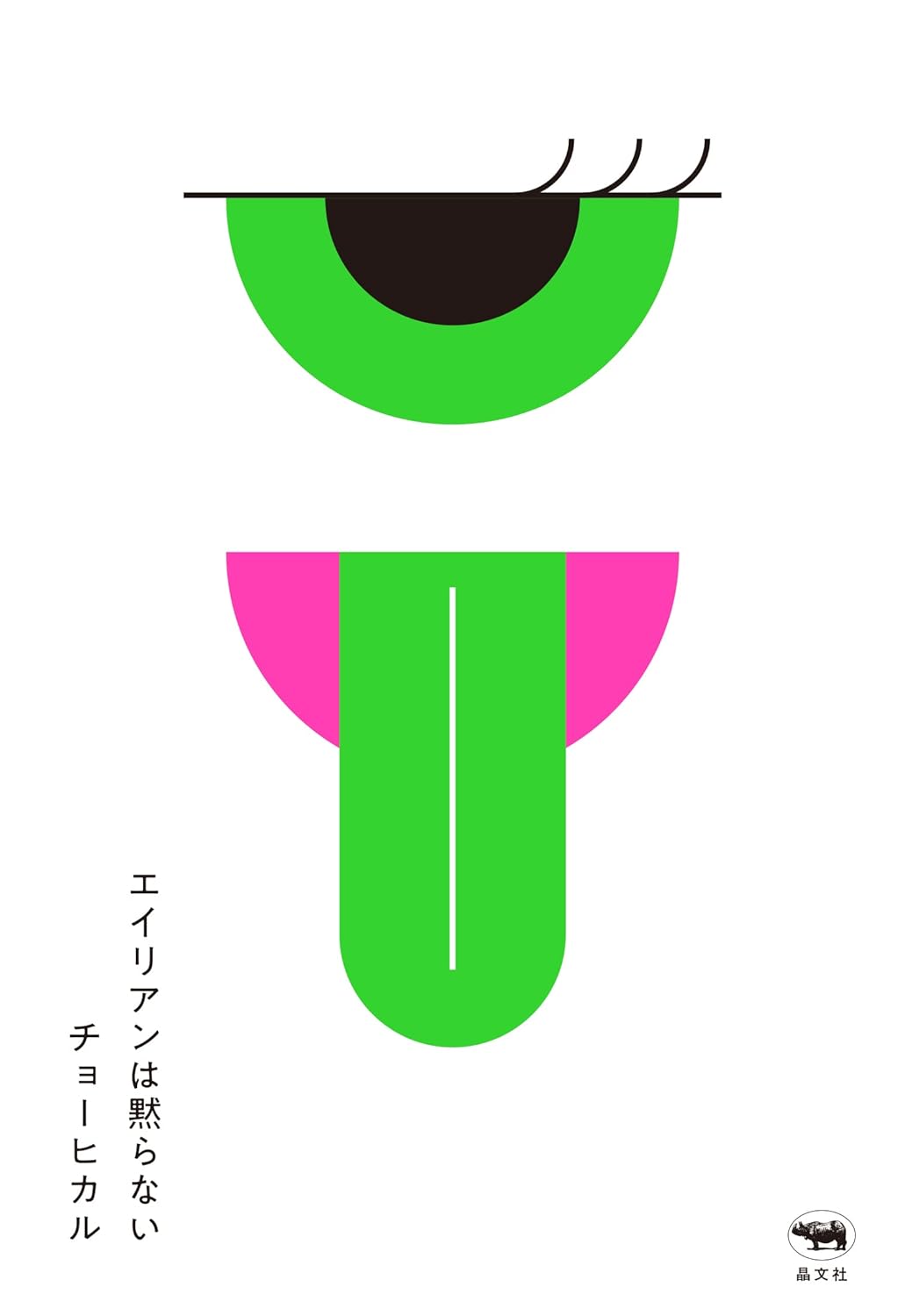

その一言を聞いてわたしは、チョーの『エイリアンは黙らない』(晶文社)の一篇「エイリアン・フロム・ジャパン」を思い出した。そこに、

〈ヘイトを許さない場所であってくれ。好きになってくれとまでは言わないから、存在が許されていると感じられる場所であってくれ。一生のお願いだ。〉

という文章がある。チョーがかつて住み、わたしが長年住んでいる東京の、新宿での在日コリアンや中国籍の人々に対するヘイトスピーチの街宣に出くわしたときの経験をたぐり寄せながら綴られたのが、「エイリアン・フロム・ジャパン」。

2010年代前半から排外主義のヘイトスピーチが街中で聴かれる機会が増えたといわれているから、チョーのトラウマティックな体験はそのころだろうか。ネットに流通しているそれらの街宣の動画や当時のニュースを、わたしがきちんと見るようになったのは2015年ごろだった。チョーが〈私の存在はこの日本という国で歓迎されていない〉とまで思うに至った状況を作ったのは、あの苛烈な暴力を今ほど切迫したものとして捉えていなかった、わたし自身のナイーブさでもある気がする。自分のマイノリティ性に必死だったとはいえ、日本に生まれ育ち、日本国籍を持つという面で特権がある自分には、せめて知ろうとしたり、周りに対して話題にしたりするぐらいはできたはず。でも、自分が何かしていたらどうにかなっていたはずと思うのも、傲慢な気もする。

「日本にいたときは、自分のマイノリティ性を“悪くないんだよ”って証明し続けないといけないことが多かった。それってめっちゃくっちゃ疲れるし、みんなにいろいろ言われてるとだんだん自分のことも説得できなくなってくるのよ。それは身体の危険性と同じか、それ以上に危険なことだと思う。その点においては、心に関しては、アメリカのほうが私は安全を感じるかな」

違和感や辛さを訴えてる自分は単にわがままなんじゃないか? 単なる自己弁護なんじゃないか? 自分がもっと我慢するべきなんじゃないか? と、社会的に少数だったり、制度上や、人々の偏見や差別意識によって弱い立場に置かれやすいマイノリティである人たちが、「自分を説得できなくなる」という感覚は、わたしにも想像がついた。

「直接的な暴力も、ほんとにひどいものじゃない限り、誰もそれを問題視しない……多分感覚として共有できないから、全員がわかる“殴られたら痛い”っていうところが判断基準になってるんだろうけど。一方、ニューヨークでは、マイクロアグレッションに対しても声をあげる人が多い気がする」

マイクロアグレッションとは、自分では悪意がないつもりでも、ある価値観を当たり前とし、とりわけ従属的な社会集団に属する人々に対して、蔑視を向けたり、ステレオタイプで判断したり、否定したりする、日常的な言動や態度を指す。たとえば、外国籍や東アジアでは少数派の肌の色や見た目をした人々に対して「日本語が上手い」と、日本語が話せない前提で決めつけたり、褒めるつもりの言葉であっても、トランスジェンダーの人々に対して「男/女より男/女らしい」と言ったり。その人のマイノリティとしての苦労を言語化した際に、「自分たちマジョリティと変わらない」と言われるような一般化は、気にしている自分が細かすぎるからだと、内罰的に感じさせるようなマイクロ・アグレッションもある。

自分の経験から鑑みても、差別的な言説について「大したことない」と許容されていると、希死念慮すら高まるというのは妥当だと思う。社会制度の設計にはある程度の慎重さが求められるため、「傷ついた」と認定する際の基準の検討は必要だと思うが、性暴力被害が軽視されたり、ヘイトスピーチに罰則規定が一切なかったりする状況を見ていると、身体への加害のようなわかりやすい暴力が起きない限り、日本社会は変わらないのかと希望が見出せなくなる。

2016年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆるヘイトスピーチ解消法ができたが、罰則規定はなく、理念法に過ぎない。

「友達もいっぱい日本にいるし帰りたいって思うけど、セカンドレイプにあうとか、ほんとに嫌じゃないですか。 昔、19歳くらいのときに、アー写と作品撮りのために、40代のおじさんの家にある撮影スタジオに行ったとき襲われそうになって、からがら逃げて。それを30代の女性に相談したときに“家に行ったおまえが悪い”って言われたこともあった。そういう痛みも残ってるんです。被害者疑いがベースっていうところから、日本はまだ抜けないじゃないですか? 被害者側が実際に自分の被害を証明しないといけない」

当時その話をわたしもチョーから聞いていた。その件が起きたのも、セカンドレイプ的な発言が起きたのも、わたしも一時期いたコミュニティだった。

そのコミュニティにいた一人で、ここ数年SNS上で、トランスジェンダーに対する偏見や差別的な感情を煽ったり、デマ混じりの言説を拡散したり、聞くに値する情報と見なしたりするようなアクションを取る、特定の人物をわたしは思い浮かべていた。直接話しかけてみようか、そのコミュニティの人たちに相談して働きかけてみようか、悩んだこともあったけど、ほとんど諦めている自分がいる。当の本人に言うのが怖いのはもちろん、たぶん周囲に言っても大した問題だと見なしてもらえないだろうと推測がつくからだった。

「私は日本にいるとき、自分が嫌っていた“日本によくある価値観”を自分は持ってないって思ってたんですよ。でもアメリカで初めてそういう部分を指摘された。“差別的なことを一切思わないのが正義” “すべてに偏見を持たない” “みんな同じ人間だよね”っていう感じでやっていこうみたいなのも実際は無理だなって思う。そうするとハードルが上がりすぎちゃうから、自分にも偏見バリバリあるよねという前提で、それを自覚したときに正せるかどうかっていうのが問われていると思う」

反差別や社会正義に関して、過ちの回復や改善の機会を許容できなかったり、特権を持ってる側が罪悪感を持つ方向にいったりするのは、良くない傾向じゃないかとわたしも考えていた。互いに監視し合うような状況はヘルシーではないような気がしている。観測せざるをえない状況も理解するので、あんばいが難しいけれど。

「今アメリカで、アジア人の権利の向上が盛り上がってるけど、そういうときに難しいと指摘されている点が、東アジア文化圏のモラルで育つと、声をあげること、大衆に反するっていうことが、そもそもしづらいっていうところで。なるべくみんなと同じで事を荒立てないで、っていうのが美徳として身体に叩き込まれてるから、モデルマイノリティになっちゃうっていう説。“言わぬが花”っていうことわざがあるくらいの日本では、運動しづらいっていう空気はあるんだろうなと思う。“我慢しなさい”みたいな」

「自分の生活している社会空間で、マイノリティだと可視化されているのが自分ひとりだと、自分でその格闘や、言葉の開発をしないといけなくなる」

日本での難民の扱いや入管の問題は、ニュースのヘッドラインになって比較的話題になりやすく、問題視される点が大事な一方で、日常生活の移民の話が日本では可視化されにくいようにわたしも思う。

「人は移動する」という当たり前のことをわたしに教えてくれたのは、ハン・トンヒョンだ。ハンさんは『平成史』(河出書房新社)の「外国人ーー包摂型社会を経ない排除型社会で起きていること」の冒頭でこう書いていた。

〈様々な要因で人は動く、動き続ける。ひいては、土地的な領域、その線引き自体も動く、動き続ける。そのような「動き」の上に、人々の生活があり、文化がある〉

そうして移動することが、特定の立場・属性として「生まれた」人々に対して、制限が課されているし、その個々の生活に根差した制限という差別の問題は、あまり語られにくい。

ニュースで扱われにくい日々削られる経験があっても、言うほどのことじゃないという空気に晒されていると、傷ついている側でも内面化していくのというのは、起きるだろう。

それでも身体への加害をめぐる安全という面では、アメリカより比較的リスクは少ないと言える。

「アメリカは銃社会ということもあって、ヘイトクライムが起きたときに、圧倒的に死者が多い。ただ日本では、何かマイノリティゆえの困難に直面していてもそれを言い出せないし、言っても周りに理解されないどころか「大袈裟」「空気悪くなるからやめてほしい」という反応が返ってくることも多い。でも多くの場合自分と同じ経験をしてる人が周りにいないから自分でも「私が繊細すぎるのか?」って自分すら説得できない状態になっちゃう。

ずっとやってる“プロジェクトエイリアン”を始めたときに、差別についてのアンケートをとったんです。それで、400人ぐらいからの回答の約90パーセントが“(自分が被差別側でなくても)差別を見たことがある”っていう回答しているのに、そのときに何か行動したという回答は20パーセントぐらいだったんです。差別が起きてるのは認識してても、“その場の空気を壊したくない” “誰かを本当に殴ってるわけじゃない” “犯罪と認定されてないから声をあげる必要はない”、って判断してる人が圧倒的に多いんだなって思いました。でも、そういうところから差別って派生していくじゃないですか?

それで、日本でもう何も言えなくなっちゃった人が外の国に出てきてからやっと辛かった経験を言い出す、っていう傾向があると思う。日本で暮らすことも、日本の文化もすごい好きだけど、マイノリティとして辛かった経験について、日本では話せなかったっていう感情は大きい」

そう、日本は心理的な部分でかなり削られる。短期滞在に過ぎないが、ニューヨークやドイツのベルリンでは心理面での安全を感じられる場、共有する場、同じような立場の人が比較的見つけやすい、とわたしも感じられた。

また、セラピーによる心理的なケアも比較的あると思う。行くとなるとお金がかかって負担はあるが、それでも選択肢はある。

「アメリカ……いや、アメリカっていうと広すぎて嘘になっちゃうから、ニューヨークでは、すべて同じじゃないけど、移民である点を理解してくれる、 そのマイノリティ性を持ってる人たちの声が、日本よりも一定数可視化できる状態にあると思う。私の経験上では。それに声をあげることが許されてるっていうのはでかい。だから、差別がよりひどいところもあるけど、声をあげてる、やめてって言うこと自体がおかしくないっていうコンセンサスがあるのは、精神衛生上とてもよいんだよね」

そう、声をあげてる人が多いと、言語化する歴史が積み上げられ、「こういう風に言えばいいんだ」と発見もしやすい。自分の生活している社会空間で、マイノリティだと可視化されているのが自分ひとりだと、自分でその格闘や、言葉の開発をしないといけなくなる。チョーの言う「自分を説得できなくなる」とは、言葉が出てこなくなる、どう言ったらいいのかわからなくなる状態も指すと思った。

ニューヨークでのルームシェア経験から考える、さまざまなルーツがある人々が共生すること

ニューヨークはアートやエンタテインメントにふれやすく、そして、移民、ジェンダーや性的指向のマイノリティ、社会構造や心身の状態によって障害があるとされる人々など、さまざまな少数者や弱者のコミュニティもある、という印象があり、わたしは関心を寄せていた。2022年の6月に初めてニューヨークに行った際と、23年の6月に再訪した際に、チョーとも会った。それで、どうしてここに来たのか、住んでみてどう感じているか、改めて聞きたいと思ったのだった。

「最初は進学する大学院の寮に入ろうと思ってたんだけど、海外からの手続きの不備なのか、予約取ったはずなのに通ってなくて、入学の2週間くらい前に“あなたの部屋はありません”って言われたんだよね。大学院のフェイスブックグループにあった“ルームメイト探してます”っていうチャットグループがあったので、学校から徒歩5分くらいのところに住んでる卒業生からのルームメイト募集を見つけたんです。それで連絡してフェイスタイムで面接してもらったところ、二人ともビデオゲームをやるというところで意気投合して、そこに住むことになった。在学中の2年はずっとその人と住んでたけど……18歳からずっと一人暮らしだったんで、いやー、人間と住むのはたいへんだった(笑)。26、7歳だったから、10年ぶり? 掃除の仕方、音、存在そのものとか、ほんとにキツかったですね」

わたしは人と何年も何ヶ月もいっしょに住んだ経験はないが、旅行先で部屋の使い方、関わり方、衛生観念をめぐって意見の相違でうまくいかなかったことがあった過去を思い出した。なかには「モラハラ」と言われた経験もあったが、まず「合わない」と感じられたときに話し合うのが先じゃないかと思え、ハラスメントとまで言い募られるのは不当だと思った過去の経験を甦らせると、いつも自省もセットで湧いてくる。

「私はそんなに片付けができるタイプじゃなくて、絶対どこかで生活様式の違いでケンカするだろうと思ってるから、最初から“言われてもカチンときたりしないから、気になったらお互い全部言っていこうね”っていうふうにしたのね。1〜2年住んでたら絶対に何かしら歪みが出てくると思ってるから。けど、その元同居人は言うことがストレスっていうタイプで、溜めて溜めて爆発するっていうことがけっこうあって。例えば、オリーブオイル使い切った後に買い足さなかっただけでブチキレられた。あと日本から来た親友が数週間私の部屋に泊まったとき、めちゃくちゃ冷遇されて、“タダでうちに泊まりやがって”って言われた(笑)。人が多いぶん光熱費が増えるからって。私はそんなに気にしないから、そういう人もいるんだなって学びになりました」

アメリカにルーツがあるというその元同居人とのエピソードを聞いて、「溜め込むのは、はっきり物を言えないのは日本的」と決めつけている自分に気づいた。偏見やステレオタイプに苦しんだ経験があったとしても、独断や偏見に陥ることはある。

相手との力関係や自分と他人の倫理観の差に鈍感でいていいわけでもなく、開き直りも良くないが、常に「ジャッジしない」と緊張しなければいけない関係も苦しくなる。「単に合わなかっただけ」と受け流していくのも大事なのかもしれない。

「向こうは“ヒカルにずっと住んでほしい”って思ってたみたいなんだよね。本人としては“ちょっと機嫌が悪くなっただけ”くらいだったようだけど、私は人が機嫌悪くなるとすごいドキドキしちゃう。向こうにある程度の正当性があるとしても、めちゃめちゃ長いLINEが来ると何も言えなくなる。最後の方はビクビクしすぎて、ストレスがやばかった。それで、卒業後に、就職はまだ決まってなかったけど、“就職してオフィスに行かなきゃいけなくなったから、近くに住む”って嘘をついて出ました。今は大学院の同級生と同居してますが、ゆるいから家族とかも呼べる。元同居人も今の同居人も、それぞれ母親のルーツは別の国だけど、本人はアメリカ生まれアメリカ育ちだから、これはユニバーサルな問題ですよ(笑)。国であんまり差がないと思うものの、台湾から来ている人は台湾から来た人と、日本から来た人は日本から来た人といっしょに住んでるっていう例はけっこう多いと思う」

文化圏によっては、礼儀が異なることもあるから、同じようなルーツの場合ズレのリスクは減るのかもしれない。例えば、日本だと、家では靴を脱ぐというのが習慣化されているが、アメリカやヨーロッパに行くと、生活空間でも土足というのは珍しくないように。ただ、日本にずっと生まれ住んでいる友人のなかで、部屋ばきで外に出る人に対してギョッとしたり、旅行先のホテルで「リラックスしたいから土足をやめてほしい」と言われて、それまで無自覚に、海外の旅先の部屋なら土足でもいいと思っている自分に気づいたりする経験もあったから、やはりまとめきれないとも思う。

「旅行先で部屋を貸してくれた相手が、ユニットバスのトイレに土足で行くのを見て、自分はお風呂から出た後は裸足になりたいタイプだから、悩んだんだよね。泊めてもらってる身だし言いにくいな、というのはありつつも、自分の衛生観念も守りたい、いや、ここはおおらかになって……と葛藤したことがある」(鈴木)

「誰かが土足で入ってるところには素足で入りにくいよね」(チョー)

「素足でいたいっていう自分は何に依拠しているのか? と見つめ直したよね」(鈴木)

「布団に靴で入る人もマジおるよな」(チョー)

「映画とかでさ、靴履いた状態でソファに足乗っけるとか見ると、それだけで気になる」(鈴木)

「ハッとなるよね。でも文化の違いやからな、誰が悪いとかではなく」(チョー)

クィアな政治において、性的な状態やものを含め、「身綺麗であるべき」という主流の衛生観との葛藤のなか、スティグマ化されて、忌避されてきた人たちをいかに肯定していくか、いかにセーフスペースで性的に解放されるかといった闘争が歴史的にある。そういう視点から考えたときに、自分の「不潔」に対する眼差しが規範的なのではないか、と省みる。

ただ、もう少し気楽に考えてもいいんじゃないか、ともチョーと話していて思った。知らない人、文化や価値観の異なる人との出会いは、軋轢のリスクもあるけど、ポジティブな変化を生むもあるのだから。

「違う文化と出会うと、“こんなにここに抵抗あるんだ自分”っていうことに気づけるよね。日本が肌を出さない文化で、そのなかで意識しないで育ったからか、私も上裸を見るだけで“わ!”って驚いちゃう自分に、アメリカで気づいた。ニューヨークでは、公園で太陽を浴びるために上裸っていう人がけっこういて、最初の頃は気になってたな」

チョーのエッセイ『エイリアンは黙らない』でも、乳首が透けることをめぐって、ブラジャーに関する問いかけがあった。上半身裸というと、男性だとOKとされる一方で、女性と見なされる身体だとダメ、という禁忌の価値観がある。

「なんで我の乳首そんなにエロく見られてる? みたいなね(笑)。アメリカのほうが日本より、身体を禁忌としないというか、エロいものと見ない傾向があるから、オープンな部分があるんだろうなとは思う」

『エイリアンは黙らない』は、文化的な軋轢を相対化していく洞察が鋭いと思った。さまざまなルーツがある人々同士が共生しているとギャップが生じるのは当然で、そこで改めて自分が相対化されるという経験を、生活に根差した視点から書いているところがおもしろかった。

ある面を見ると「特権がある」と言えても、ひとまとめにしきれないものを抱えている

「今後“どこは手放さないでおこう”みたいなビジョンはあります? なんかビジネス雑誌みたいになってきたね(笑)」(鈴木)

「今、アメリカから帰ってきてない理由はドルがオイシイからっていうのはあるかも。アメリカで払うお金は全部アメリカの銀行口座からの引き落としにしてるし、一定のお金が貯まったらそこから日本円への換金もときどきやるけど、今はしっかりドルを握ってる(笑)。ただ、アメリカではクレジットカードがなかなか作れない、っていうことをずっと知らなかった。銀行口座があれば作れるデビットカードをずっと使ってたら、アメリカ人の友達から“え? 今後のために損じゃね?”みたいなことを言われて。クレジットカードがないと住居を借りたりローンを組んだりする際の“信用”になるクレジットスコアがつかなくて、買うものや生活の制限が出てくるんだよね。それで急いでクレカを作ろうと調べてみたら、めちゃめちゃ作るのが難しいってわかった。申請が通らなくて、同じ状況の日本人、アメリカに住んでる日本人の友達に聞いて、学生しか使えないカードから始めて6か月我慢して……やっと作れた」(チョー)

周囲から「いかに海外で日本円を使いたくないか」という話を最近よく聞く。円安がひどく、それで海外に出る選択肢を取れない人もいるだろう。また、単なる旅行で訪れるのと、生活をするのとでは、必要な実践的な知恵や情報が異なる。コミュニケーションする相手がいないと、そういうものは得にくい。

「ビザの話もそうで、話す相手、聞ける相手があんまりいない。情報もインターネットにあんまり落ちてないんだよね。“Oビザ(科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を持っている、または映画やTVにおいて卓越した業績を上げた人向けの卓越能力者ビザ)だとこういうことができません”みたいに、ふわっとしか書いてなくて。結局、弁護士の人に聞くしかなかったかな」

周りがアメリカに永住できる権利を持っている人ばかりだとそもそもビザの話はしないだろうし、さらにアートやエンタテインメントに関わる就労者という点になると、さらに情報を持っている経験者は少なくなるだろう。

「私がニューヨークに来たのは、もともとちょっと英語ができたっていうのもあるんだけど、もし“もう無理、もう帰る”ってなっても、1〜2年いたことによって英語をさらに使えるようになったら、どこでも生き抜く糧になるなっていう気持ちがもちろんありました。あとは、18歳から一人暮らしはしていたものの、東京生まれ東京育ちで、渡米するときに、実家に荷物を置いたり、郵便の宛て先にしてもらったりしてるっていう、実家があるっていう恩恵は受けてる。ニューヨークにいる海外からの移住者は、すでにお金を持っている人が多い印象があるかな。すげえいい家に住んでるなって。私は実家から支援を受けているわけではないのでかなり安めの、ブルックリンのブッシュウィックの奥地に友達と住んでる。だから中間くらいかもしれない」

同世代のある映画監督の友人が以前、「自分は実家が東京にあるから仕事を続けられる特権を持っている」というようなことを言っていたのを思い出した。

高知県出身のわたしは、家族との人間関係もあまり良くはないし、中年で学歴も決して高くない立場で就職先を探すという面からも、田舎でマイノリティとして人間関係を構築し、維持するという点からも、現実的に「実家に帰る」というのは極めて難しい。親戚が所有する物件に、相場より安く住めるから東京にいられるという、今の仕事などにおける特権がある一方で、関係性が良くないため10年以上その人の顔色を窺いながら暮らしているし、その所有者に何かあったときに引越し先をどう探すかという不安を抱いてもいる。この地にずっと縛られていて、移住の踏ん切りもつかない。

ある面を見ると「特権がある」と言えても、ひとまとめにしきれないものを抱えていて、わたしたちはただ日常的にそのあれこれについて話さないだけなんじゃないか。もちろん、「人それぞれたいへん」というクリシェに収めてしまうことで、制度や習慣、人々の意識においてマイノリティである人々が意識されないという、差別的な構造、排除・蔑視的な感情や意識が見過ごされてはならないのだけど。わたしたちの世代は就職氷河期で、さらに多くの人たちが就職して働きはじめるころから不景気に見舞われたロスジェネと呼ばれている一方で、チョーの世代は、もうずっと不景気で、政治的にも行き詰まった風景を見続けているように思う。

だから、「海外に行ける人には特権がある」「実家があるから行けるんでしょ?」と有利な点に単純化した話に収斂するのは、フェアじゃないのかもしれない。それぞれの生活、人間関係、ライフヒストリーについてカジュアルに話せるわけではないなかで、相手の見えない部分を慮るのにも限界があるとはいえ。

『フェアウェル』や『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』など、生きているうえで手がかりになる作品

「ニューヨークではちゃんと言語やカルチャーを学びたかったから、日本人の、日本で生まれ育った人のコミュニティに一切属さずに、ずっと英語で喋るところにしかいないっていうのを2年、3年貫いたんです。ニューヨークには在日ではないけど在○○、つまり国籍とは異なるどこかで育って、親と育ったカルチャーが違って、そこからアメリカに来て……みたいな人と出会う機会が結構ある。出身国が違っても、そういう人たちとは、“こういうのあるよね!?”って、同じようなバックグラウンドとして通じ合える、理解し合えるっていう経験があった。ただ、ようやく去年くらいから初めて日本語を喋れる相手もいるコミュニティに行って、友達を作ったんだよね。やっぱり日本語が喋れると、コミュニケーションのスムーズさとかお互いに助け合える情報の共有とか、英語だけのコミュニティとは全然違う部分もあった。自分と同じ立場の人のコミュニティは大事だし、逃げられない、結局そこに頼るしかない部分はあると思う」

確かに、テキストでやりとりするくらいだったらできても、口頭で軽口を叩けるとなると、だいぶ言語能力のハードル上がると思う。また、重要な局面での話し合いは、言語的な正確性やボキャブラリーの豊富さが必要になるかもしれない。

「『Past Lives』っていう映画は観ました? ニューヨークに移民として住んでいる主人公のアジアン・アメリカンの女性が、白人の男性と結婚したけど、生まれた韓国に昔から好きだった幼馴染みの人がいる。そのカルチャーの合間で揺れ動くっていう映画で。それでパートナーの白人男性がベッドで、“全然今の関係性に不満はないけど、君が寝言で韓国語を喋ってるときがあって、僕が全く知らない君っていう存在がいるんだと思うと、すごい寂しくなる”みたいなことを言うんですよ。バックグラウンドにあるカルチャー側の私を知ってもらいたくなる、っていう事実を描いているなと思った。私がアメリカで知り合った人たちは、日本の私を知らないから、そこにやっぱり乖離があるんですよね。付き合うとかでもそうですよ。恋愛関係でも、私は人の悪口を日本語で言いたい。それを、100でなくても相手にはわかってほしい。あ、恋バナになっちゃった(笑)」

今わたしたちが生きている文化圏で、最小単位のコミュニティは“家族を作る”ということになっていて、家族は恋愛をした者同士から作られる、という価値観の世界で生まれ育ち、生きているから、帰属意識について考えるときわかりやすく回帰するテーマになるのだと思う。異性愛に限らず、同性愛のカップルでももちろん異性愛主義のカップル像、家族像をモチーフにパロディにしてるのがほとんどで、そこから離れられない。チョーのエッセイ本にも、「自分を出せる相手」について書かれてあった。

『Past Lives』を2023年6月のニューヨークでは見られなかったが、チョーとは、ブロードウェイの舞台をいくつかいっしょに観た。文化・芸術、小説、映画、テレビドラマ、現代美術などにおいて、 日本にはないけどアメリカで作られてるもの、アメリカの作家が書いてるものの日本語訳を通して、生きていくうえで手がかりになる、助けになるものがわたしにはある。チョーにとって、すべて同じじゃなくても、「こういう表現が今までなかった、必要だった」と思えるものはあるのだろうか?

「いちばん大きかったのは映画の『フェアウェル』だね。あのオークワフィナ演じる主人公は、生まれも育ちもアメリカだから、中国にルーツがあるけど中国語もすごいたどたどしくて、長春に住むおばあちゃんが亡くなりそうだからと向かった中国の人たちから、怪訝な顔をされるんだよね。日本のメディアで今まで私が一切見たことがなかった、自分の性質のリプレゼンテーションとして、こういう立場の人は他にもいるし話題にしていいものなんだって肯定があったね。日本語で、日本の人が作った映画では私は、まだ見つけられてない。アメリカだとまず移民が可視化されてるからね。現代美術もいろいろあるかな」

「あと『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』!」

わたしも大好き! あの映画は、わかりあえなくても、もうすでにそこにいるから、それ自体を受け入れて共存していこうという作品だった。家族主義に見えるようにも作られてるとはいえ、「家族」は決してひとつにはならない。

「1人で生きていくってなってもね、恋愛じゃなくても、友人とかコミュニティとか、そこにそっち側(生まれ育った文化圏)の自分を知ってくれてる人がいるっていうのはすごい安心感があるというか、誰もいないっていうのはけっこうキツいなって」

その話を聞きながら、わたしは最近揉めた友人について思い至った。揉めた内容自体、わたしに問題があったのだと思うし、反省せずに相手のせいにするのは違うと思う。ただ、やはりどこかで自分のマイノリティ性と、その点で相手の属するマジョリティの文化圏やコミュニティとの剥離も影響していた気もしていた。その人間関係に限らず、マイノリティとしての困難について話した際に一般論に引き戻される経験が過去にあって、わたしのある一部の、ただし大きな属性であるマイノリティ性の強い部分をその人は持ってないから「伝えてもニュアンスが伝わる自信がない」と話すことをためらい、そうして微かな躓きを溜め込んでしまっていたのが、別のかたちで発露してすれ違い、揉めたのかもしれない。

日本では、男女差別ですら共有しにくい。だから、話が通じる、文化圏など背景や機微をわかってくれる人に「話を聞いてほしい」と頼ってしまうのだろう。そういう部分が共有できる相手じゃないと、自分のパーソナルな部分を明け渡したりバンってぶつけたりするのが難しい、とチョーの本を読んでて考えていた。背景の説明に費やす労力が多大だと、それだけで疲れてしまうし、話す気が起きなくなる。

ただし、わかりやすくコップから水が溢れるように、受け止められる「量」も、人の気持ちや事情もメモリで可視化されてるわけではないから、様子を見て察しようとするしかない。

相手も、「友達だから……」と断りにくい部分もあるだろう。もしかしたら、生活とはあまり関わりのない、カウンセラーや医師のような立場で、大事な文化圏の部分をシェアできる、特定の文化やマイノリティの知識や課題に精通して特化している、くらいの距離感の人に相談ができるようであると、いいのかもしれない。

「私もちょっと前にオンラインでアメリカのセラピーに行って、“絶対にセラピストはアジア系のルーツがある程度ある、文化に見識がある人で女性にしてください”ってお願いした。英語だけど、やっぱり移民の女性の気持ちをわかってもらいたかったんだよね。悩みもそこに帰結してくるからさ、そこが共有できなかったら意味がない。だからと言っていちいちこういう状況でこれが辛いんですよ、って説明してると、なんでおまえを教育してやらなあかんってなっちゃう(笑)。こっちが金払ってほしくなる!」

チョーは今後もアメリカに、ニューヨークに住み続けようと考えているだろうか?

「実際アメリカに住んでみると想像と全然違って、すごいカルチャーショックもあるし、生活がしづらいところもあるし、大変な部分もあった。最初は“ずっと住んでやろう”って気持ちだったけど、アメリカの移民政策もあまりよろしくないし、別にここに無理している必要もないのかなって状態に今はなってる。今までは“祖国を探す”みたいなのがあったんですけど、私のなかで祖国は日本でしかないっていうが確認できて、そうすると、“別にどこにいてもいいや”って気持ちになれた。もう今は逃げ場所を探してない。

それで、台湾に中国語……マンダリンを学びに1年くらい行くのもいいかなって思ってる。自分のルーツにもっとふれたいっていうのもあるし、マンダリンは日常会話くらいはできるけど、ちょっとでも専門的なことが出てくると話せなくなるから、学びに行こうかなと。日本ではずっと“中国人”って言われてきたけど、中国のことも知らないし、中国に友達はいてもみんなと同じくらい言葉は話せない、っていうのがようやく客観的に確認できて、自分のルーツのカルチャーを知りたいなって。私は、私の親は、出身が天津だけど」

わたしの父方の曽祖父母もかつて天津にいた。曽祖母は紡績工場を経営していて、そこから母は水餃子を学び、わたしの家庭では餃子といえば水餃子だった。

「お、餃子包むのバリうまいよ。マジで皮も作れます」

「わたしも父親や、そのきょうだい・親族からも、天津の話はほとんど聞いたことはなくて。だから行ってみたいなとも思ってるんだよね」

「えー、ぜひ。普通の街ですけど」

チョーヒカル

武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科、Pratt Institute Communications Designを卒業

体や物にリアルなペイントをする作品で注目され日本国内だけでなく海外でも話題になる。笑っていいともを含む多数のメディア出演に加え、Samsung、Amnesty International、資生堂、TOYOBOなど企業とのコラボレーションや、国内外での個展、アートディレクションなど多岐にわたって活動。現在は拠点をNYに移し、デザイナーとしても活躍の場を広げている。著書に「SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ」「ストレンジ・ファニー・ラブ」「絶滅生物図誌」「じゃない!」「やっぱり じゃない!」「なにになれちゃう?」「エイリアンは黙らない」「まるごとうちゅうカレー」がある。

プロフィール

『エトセトラ VOL.8 特集:アイドル、労働、リップ 鈴木みのり・和田彩花 特集編集』

発行:エトセトラブックス

価格:1,300円(税別)

発売:2022年11月30日(水)

書籍情報

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。