水上文さんが一人のクィアとして語る、生活・政治・愛。パートナーと過ごしたカナダの経験をもとに

日本の同性カップルが「難民認定」された土地で。『クィアのカナダ旅行記』インタビュー

2025/8/29

ここにいる、そこにいる、どのような一人ひとりも、自分や誰かを愛そうとすることを疎外されず、脅かされず、生きていくにはどうしたらいいのでしょうか。

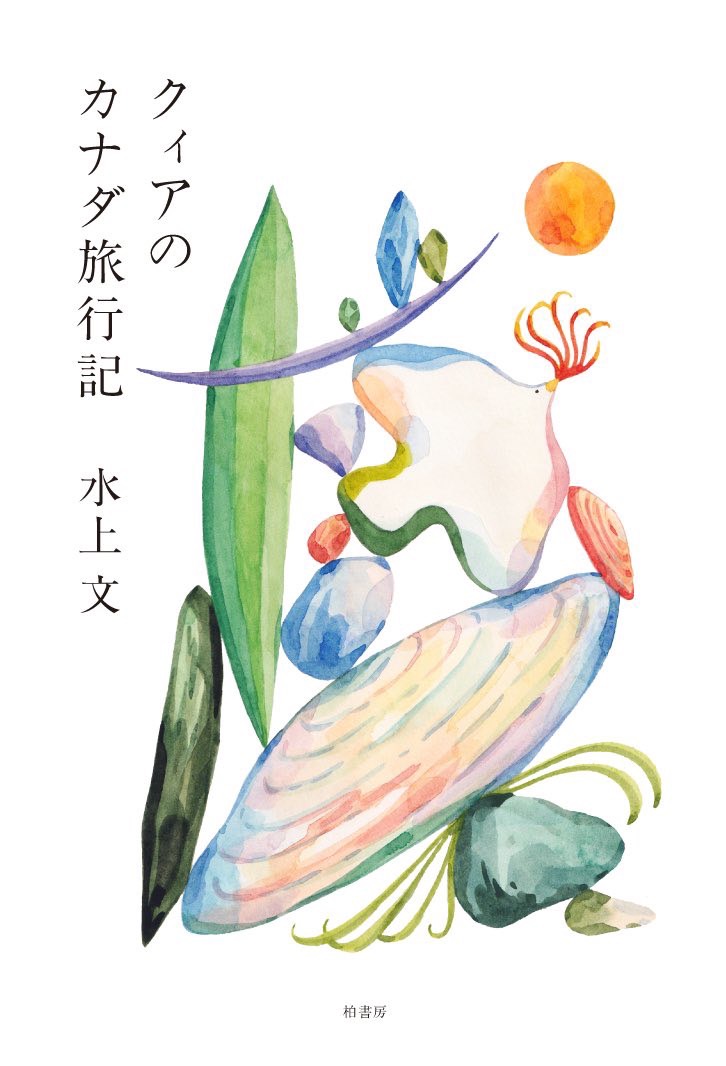

『クィアのカナダ旅行記』は、クィア・フェミニズム批評をおこなう文筆家の水上文さんによる初書籍。自身も、多様な性と生活があるクィアの一人であると語る水上さんが、パートナーが暮らす地でもあり、そして日本の同性カップルが「難民認定」された場所でもあるカナダを訪れた経験を一冊に綴りました。

かつては蔑称だったものの、性的マイノリティの権利運動のなかでプライドを持ったポジティブなものへと転じた「クィア」という言葉。水上さんは、同書においてクィアを「シスジェンダー(トランスジェンダーでない人のこと)の異性愛者を『標準』とする社会で、異物とみなされるあらゆる人を包括する言葉として用いている」としています。水上さんがカナダで過ごした日々は、クィアである自分が、確かに「ここにいる」という感覚が積み上がっていく時間でもありました。

カナダと日本の差別に対する制度の違い、フェムのクィア女性である自分とトランスマスキュリンなノンバイナリーのパートナーには異なる経験があること、パレスチナの連帯集会や先住民の人々の生活から知ったこと。さまざまな問いを手にカナダの地を歩いた日について、そして今も続くクィアな生活や愛のあり方について伺いました。

―普段はフェミニズムやクィアの文学や映画についての批評を書かれていると思いますが、今回旅行記という形で初のエッセイ集を出したきっかけは何だったんでしょうか?

水上:去年『クィアのカナダ旅行記』のもとになった簡単なZINEを作りました。それを文学フリマで販売したときに、『クィアのカナダ旅行記』担当編集の天野さんが買ってくださって、感想を呟いてくださっていたんです。その後またカナダに行くことが決まったので、Webなどで寄稿できたらと思い天野さんに相談したら、「じゃあ、本にしませんか?」と言っていただきました。

―旅行記において、食はとても大切な要素だと思います。水上さんはお酒が好きとのことで、カナダではさまざまなブリュワリーを巡られていましたね。

水上:ずっと飲んでました(笑)。

―ブリュワリーを訪れるなかで、インクルーシブトイレの存在や差別を禁止する張り紙など、お店の安全性についても毎回触れられていて、「これはクィアの旅行記なのだ」と実感しました。クィアだけがいるわけではない生活の場においても、クィアの存在が想定されていることについて、どのように感じましたか?

水上:「クィアのためのスペースです」と謳っていない場所に行っても、クィアが普通にいるということが、私にとってはすごくうれしい驚きでした。カナダに着いて、パートナーに「カナダのクィアバー的なところに行ってみたいんだけど、どこかある?」と聞いたら、「そういうバーはもうほとんどない」と言われて。はっきりとした理由はわからないけれど、パートナーは「昔はレズビアンバーやゲイバーがあったけど、今は単純にどのバーにもクィアがいるから、わざわざクィアのためのスペースを作る必要がないんじゃないかな」と言っていて、すごくびっくりしました。

―パートナーさんはカナダに20年くらい住まれているんですよね。だんだんとクィアのバーがなくなっていったのでしょうか?

水上:私のパートナーは2003年からカナダに住んでいます。クィアコミュニティに深く関わるようになったのは、2000年代後半くらいからだそうです。年齢と共にそれほどパーティーには行かなくなったようですが、クィアのバースペースがだんだんなくなっていったのは感じていたそうです。

この本でも書きましたが、そこら辺のバーに入っても、だいたい扉にレンボーフラッグのシールが貼ってあって、なんなら店員さんもクィアということがよくある。もちろんカナダのなかでも違う場所はあるとは思うんですけど、私がカナダ滞在中に行ったトロントとウィニペグでは、どこのバーでもそういう表示がありました。すごく広い店内にバイクが飾ってあるような、マッチョな雰囲気の人が集まりそうなところだったとしても、そこにはスポーティーなクィア女性だと感じ取れる人がいました。

20年前から同性婚ができて、差別禁止法のあるカナダ。「差別がダメなことだって、みんなが知っている感じがする」

―政治によって、空間のあり方も作られると思います。本のなかでは、日本の同性カップルがカナダで難民認定されたという話が挙げられていましたが、カナダは日本に比べ、さまざまなクィアの権利が認められていますよね。実際にカナダに行かれて、そのような差異などは感じましたか?

水上:バーの話で言うと、トイレのなかに「あなたに対してハラスメントをしたり、ヘイトスピーチを向けたりするような人がいたら、スタッフに『エンジェルショットをお願いします』と言うと、あなたを安全にお店から連れ出しますよ」という張り紙がありました。

日本でも、飲み屋さんなどでセクハラに対して対策を取っている場所があるとは思うんですけど、対策すべきもののなかに差別的な発言が当然のように入っているということが、日本とは違う点だなと思いました。差別がダメなことだって、みんなが知っている感じがして。日本だと、差別がダメなことだってみんなが知っているわけではない気がするというか……。

―カナダでは、法律でも差別が禁止されているのでしょうか?

水上:そうですね。カナダの法律で禁止されている差別の対象として、例えば性別に基づく差別、人種に基づく差別、宗教に基づく差別、性的指向に対する差別、そしてジェンダーアイデンティティに対する差別、ジェンダー表現に対する差別も入っているんです。ジェンダー表現に対する差別禁止もあるのはカナダに行って驚いたことのひとつでしたが、ジェンダーに基づく差別の具体的な事例を考えると、不可欠ですよね。実際、ホモフォビック/トランスフォビックな人は、外見が非規範的なジェンダー表現の人をターゲットにする場合が多いですから。

―ジェンダー表現に対する差別が法律でも禁止されているということは、一般的にも知られているのでしょうか?

水上:私のパートナーは代名詞がthey/themで、マスクで、外見的にもクィアであることが明らかなタイプなのですが、それでもクィアコミュニティの外では、自分が呼ばれたい代名詞で呼ばれることばかりではないようです。ただ、たまに「あなたの代名詞はなに?」と聞いてくれる人がいて、スーパーで肉を買うときにも、自分からはなにも言ってないけど、theyと呼ばれたという話はしていました。トロントだから、というのが大きいかもしれないですけど、ある程度日本よりは知られているのかなと思います。

―法律や行政を通して、差別はダメだというメッセージがあるからこそ、生活でも権利が保障されるのでしょうか。

水上:カナダと日本で、全体の人口のなかの潜在的な性的マイノリティの割合ってそこまで変わらないと思うんですよね。ただ、カナダでは同性婚が20年前からできるとか、差別禁止法があるとか、いろいろな要因があるからこそ、カミングアウトしている人の数が多かったり、あるいは目に見える形でクィアなジェンダー表現をしている人の数がはるかに多かったりというのがあると思います。だからアイデンティティとしても自覚できる人の数は、カナダの方が多いのではないでしょうか。性教育やメディア表象がまだまだ足りていない日本では、そもそもアイデンティティとして自覚すること自体難しい。性的マイノリティがいるはずなのに、権利の保障が生活に落とし込まれていないというのは、やはり法律や行政の影響が大きいですし、それは存在感の違いに繋がっているように思います。

異なる土地で暮らすパートナーとは、同じ「クィア」でも別の経験をしている

―パートナーさんはカナダに、水上さんは日本に住まわれています。普段はテキストやビデオで連絡を取っていると思いますが、実際にカナダの土地を歩きながら、それまでのコミュニケーションでは感じなかったような、お二人のなかの差異などはありましたか?

水上:私は日本国内の民族、国籍的なマジョリティですし、外見上もいわゆる典型的な東アジア系なので、日本で人種差別に遭うことはありません。ただ、私のパートナーは白人社会のなかでアジア人として生きているので、そこの感覚の違いは確実にあると思います。本のなかでも書いていますが、私がカナダに行ったときに、いろいろな友達に私のことを紹介してくれたんですが、友達が全員有色人種で、白人は1人もいなくて。それはやはりパートナーが白人中心社会の中で生きてきた経験によるものだと思うんですよね。

パートナーは、周りにいる人の人種とジェンダーを常に把握しています。どこに行っても、必ず「あそこは白人ばっかりだったね」とか、「あそこは有色人種がこれくらいいたね」と話していました。人種もそうだし、周りの人のジェンダーもすごく見ている。もちろん私も見えてはいるんですけど、解像度が違うなと感じました。

―そのような暮らす環境の違いから、水上さんとパートナーさん、それぞれのクィアコミュニティへの関わり方の違いなどはありますか?

水上:本でも書きましたが、安全な空間をいかに作るか、という点で、パートナーの方が私より明確な問題意識を持っていると感じます。カナダは日本よりカップル文化が強いと思うのですが、そう感じる理由のひとつが、プラスワン文化です。パーティーや何かのイベントに、パートナーと一緒に行く、招待された人がパートナーを連れてくる(プラスワン)ことが前提になっている。そのような文化のなかで、カップルだから許されるだろうと、有色人種のパートナーを持つ白人が有色人種のための場所に来てしまうことがあるみたいで。でも、白人社会のなかで抑圧されている有色人種のためのスペースを守るためには、それはあまり良いことではないですよね。どのようにコミュニティの安全性を守るのかということが、反レイシズムの政治などと直結している。それは私が日本で関わっているコミュニティのなかではあまりないことですね。

―クィアコミュニティにおいても、人種は大きな要素になるんですね。

水上:とても大きな要素だと思います。デートひとつとっても、人種と切り離すことはできない。

日本における左派的な運動のなかでは、むしろいろいろな属性の人を入れるのが大事だという、包括性の方に意識が向いているような印象を私は受けています。その点、もちろん一括りでは語れませんが、クィアコミュニティと人種の話ひとつ取っても、カナダはもう少し、このスペースが誰のためのものか、誰が運動のセンターであるべきか、という点に意識が向いているように感じられます。そこにはカナダのような移民国家で、可視的な差異がすごくある社会で作られている反抑圧の運動と、日本のような見た目的な差異があまりない国における運動の違いも関わっているのかも、と思います。

―みんなで打ち解け合うのではなく、それぞれの立場や属性を明らかにした上で差異を考えるというのは興味深いです。

水上:何らかのマイノリティ属性を持っている人は、抑圧されているという経験を持つからこそ、自分のマジョリティ性や加害者になる場面について気づけないことも多いし、あるいはそれを指摘されると、むしろ自分に対する攻撃、さらなる抑圧だと思ってしまうことがあると思います。自分ではない別の誰かが、「より抑圧されているから」という理由で運動のセンターになった場合に、「ただでさえ社会から抑圧されている自分が、マイノリティのなかでも周縁になった」と思うこともきっとあると思います。でも、もし隣にぱっと見で攻撃されてしまう属性の人がいたら、「この場でより生が脅かされるのは、自分ではなくこの人だな」と分かると思うんです。日本では、そのような自分と違ったマイノリティ性で攻撃される人、自分と違った形で抑圧されている人に出会う経験が少ないのかもしれません。

カップル文化のあるカナダ。関係性のメンテナンスのために受けたカップルセラピー

―カップルセラピーに行く話はとても興味深く読みました。「大きな問題が起きているわけではなくても、関係性のメンテナンスのために」セラピーに行かれたんですよね。本の中では、「秘密に覆われることの多い」クィアの関係性において、何かあったときに頼れる第三者の重要性についても触れられています。セラピーを通して、何か気づいたことはありましたか?

水上:カップルセラピーを受けたことで、どのようにして今の自分がいるのか把握できるようになったし、相手がどれくらい自分と違う経験をしているのか分かるようになりました。

例えば、私のパートナーは行く場所や業界によって、相手が自分のジェンダーをどう読み取るかが変わるという話をよくしています。スペイン語系やIT系の場所に行くとHeと言われて、アートやケアワーク分野だとSheと言われる、と。それって、私にはない経験なんですよね。私は基本的にはみんなに女性と思われるなかで、どうふるまうかということを主に考えて過ごしています。かつ、女性らしい女性であることによって、見下されている、なめられているなと思う経験をしている。それによって自分のコミュニケーションスタイルが作られているというのは発見でした。

私とパートナーは法律上同性ですが、いわゆる女性らしい女性の私と、トランスマスキュリンなパートナーでは、社会的な扱われ方がかなり違っています。互いの経験や身に着けてきた生存戦略がすごく違うと分かったことで、もうちょっとお互いを尊重できるようになったし、「え、なんでそんなふうに言うの?」となりがちだったところが、「もしかしたらこういう経験によって、この人はこういう話し方をしているのかな」と想像を働かせることができるようになりました。

―そもそもカップルセラピーは日本ではあまり一般的でないように思います。先ほど「カナダはカップル文化だ」という話もありましたが、そのような文化とも関係しているのでしょうか?

水上:カナダでは、第三者を含めてカップルとして関わるという機会が、日本より多いのかなと思います。日本のカップルだと、もしかしたら第三者に自分たちの問題を話すということ自体に抵抗を感じる人も多いのかなと思いました。特にクィアだと、周りにカミングアウトしておらず、互いだけがセクシュアリティを隠せず話せる相手、という状況のこともままありますよね。

カナダでは、パーティーやなにかの集まりにいくときは、必ずパートナーを連れてくることが想定されています。日本だとカップルは二人だけで過ごす印象がありますが、カナダだと二人セットでいろいろな場所に行きます。カップルになるということ自体が、セットで社会に関わるという考え方に直結しているような気がします。

―シングルで生きていきたいという人もいますよね?

水上:日本に住む私の周りにはアロマンティック、アセクシュアルの人が多く、私自身もデミロマンティック、デミセクシュアルを自認していますし、特にクィアアイデンティティを持っている人のなかには、アロマンティックやアセクシュアルの人が一定数いるように思います。ただ、私のパートナーがいるクィアコミュニティでは、アロマンティックやアセクシュアルの人は全然いないみたいで。ラディカルな社会運動の場でも、誰がモテるとか「どことどこのカップルが〜」とか、そういう話で運動が左右されてだるいと言っていました(笑)。

もしかしたら日本の方が、ある程度アロマンティック、アセクシュアルの認知が広がりやすいような文化的な下地があるのかもしれない。カップル文化の強いカナダで、アロマンティック、アセクシュアルの人はすごくつらいんじゃないかなとも想像します。

外見は他者に対するサイン。他のクィアに対するささやかな連帯の合図でもある

―トロントプライドのダイク(レズビアンを表すスラング。元々は男性っぽい見た目をした女性同性愛者に対する蔑称だったが、現在は「クィア」と同じく当事者たちによって語り直されている)マーチに参加された際、レズビアンフラッグはもちろん、バイセクシュアルフラッグやトランスフラッグを持っている人がいたことで、クィア女性の差異が目に見えて分かったことに感銘を受けられたと思います。

水上:私自身、自分はそうは言っていないにもかかわらず、レズビアンだと受け取られることがままあります。でも、私はパートナーがノンバイナリーでトランスマスキュリンですし、自分自身を同性愛者か異性愛者か、というような性別二元論に基づいた分類でカテゴライズできるものではないと思っています。

パンセクシュアルという、ジェンダーに関わらず惹かれを持つセクシュアリティもありますが、自分の感覚としてはジェンダーが関係ないわけではないし、男性に対して性的な惹かれがないのでバイセクシュアルでもない。このようにいろいろと考えると、自分のセクシュアリティを表現する言葉が、今ある言葉のなかではうまく見つけられない。だからこそクィアという言葉で表現しているんですけど、こういうことをいちいち説明しないといけないし、しても理解されないことも多いです

「既存のカテゴリーには当てはまらない」と伝えるのってすごく難しいと思います。私以外にも、レズビアンやバイセクシュアル、パンセクシュアルなどの既存のカテゴリーのなかで生きているように見えるけれども「ちょっと違うんだよなあ」と思っている人って、実はたくさんいるのかなと思っています。ただ、「説明してるのに受け取ってもらえない」ことはもちろん嫌ですが、何も話していない状況で自分のことを理解してもらえてないのはある意味当然で、仕方ないとも思っています。やはり関わって話していくことでしか、その人のことは分からない。見知らぬ人のことが分かるわけないですよね。

ただ、ダイクマーチではいろいろなフラッグを持っている人がいて、「実はいろんな人がいるんだよな」ということが視覚的に感じられました。それがすごく感慨深かったし、逆に考えると、普段どれくらい見えないことになっているのかを、改めて実感させられた経験でもありました。

―セクシュアリティは見た目では分かりませんが、水上さんは他者と関わるうえで、そのような分からなさとどのように向き合っていますか?

水上:特に日本では、「他者のセクシュアリティを見た目から推測するべきではない」という風に語られることが多いですよね。それは身勝手な憶測や決めつけを排する上でとても重要ですし、原則として、シスヘテロの人は特に、決めつけに慎重であるべきだと思います。

ただ、「見た目だけじゃ分からないから、なにも予測するべきではない」ってことでもないと私は思っているんです。外見って他者から最初に見える部分で、どのように自分を表現するのかというのはすごく重要な要素だと思います。他者に対するサイン、自分はこういう人間だということを指し示すものでもある。とりわけ私が重要だと思うのは、同じクィアに対するサインです。

北米ではもう少しクィアな服装や髪形というものが共有されている、というところもあるかもしれませんが、外見は時に、自分自身がクィアコミュニティの一員であることを示すサイン、特に同じクィアの人に対するサインとして機能している部分もありますよね。シスジェンダーで異性愛者であることが規範の社会で、クィアがここにいる、と感じられることは、規範に対する抵抗であり、他のクィアに対するささやかな連帯の合図でもある、と私は思います。実際、私自身、カナダでいかにもクィアな人々を街中の至る所で見かけて、とても勇気づけられました。

とはいえ、私自身はいわゆる見た目ではわからないタイプのクィアですし、外見から読み取れるものに限界があることは大前提です。結局他人のことはわからない。だからこそ、想像力と知る努力が必要ですよね。と同時に、私は「黙っていれば異性愛者に見える」にもかかわらず顔出しでオープンリー・クィアとして活動することで、異性愛規範に揺さぶりをかけられれば、とも思っています。

先住民やパレスチナの人々。カナダにおける、加害の歴史との向き合い方

―『クィアのカナダ旅行記』では、クィアとして生きやすいカナダにおける、別のマイノリティに対する抑圧も語られています。「先住民の人たちが多く暮らす街ウィニペグで入ったブリュワリーが、思いがけずクィアばかりだった」というエピソードもありますが、先住民コミュニティとクィアコミュニティの関わりなどはあるのでしょうか。

水上:カナダの先住民コミュニティに詳しいわけではないので、確かなことは言えないのですが、「トゥースピリット(Two-spirit)」(※1)という言葉はさまざまな場所で見かけました。LGBTQというのは西洋で生まれた概念ですが、先住民の人たちにはまた違った形でクィアな人たちを表す言葉がある。そのような人の存在は、カナダのクィア運動のなかでも認識されているのだと思います。2023年のトロントプライドでは、先住民の人たちのブースやトゥースピリットのグッズなども置いてありました。

そのため、先住民コミュニティとクィアコミュニティはつながりもあるとは思いますが、ブリュワリーはウィニペグに限らずどこも結構白人ばかりなんですよね。アジア人もそこまでいないし、先住民らしき人もほとんど見ませんでした。

―パレスチナに連帯する集会にも何回か足を運んでいたと思います。集会では、行方不明になった、殺害された先住民女性を象徴する赤いドレスが飾られていたとありました。カナダにおいて、加害の歴史やインターセクショナリティはどのように語られているのでしょうか。

水上:連帯集会やデモの場で、「イスラエルが行っている虐殺や植民地主義は、カナダが先住民の人たちにしたことと同じであり、加害の歴史があるからこそパレスチナに連帯することがより一層重要なんだ」ということを言っている人がいました。また、私のパートナーの友達も、カナダの歴史について話すときに「悲しい話なんだけど、私たちは本当はここに(入植した土地に)いるべきじゃないんだよね」と話していました。

ただ、そのような植民地主義への意識がある程度存在する一方で、先住民の人たちの生活がきちんと改善されているかというと、まだまだ課題は山積みなんだろうと思います。たとえば、パートナーに教えてもらったことですが、先住民の人たちの居留地がすごく地方にあって、新鮮な食べ物を手に入れることがとても難しく、加工食品を食べることが多くなり、結果として糖尿病の人が多くなってしまう、というようなことがある。加害の認識という点で、カナダは日本よりははるかにマシだと思いますが、それでも構造レベルで埋め込まれている植民地主義を変えていくことは容易ではないのだと思います。

―日本にも、例えば朝鮮半島を植民地支配した歴史がありますが、それが日常会話のなかで語られることはあまりありません。カナダにおける植民地主義の歴史は、どのくらい認知されているのでしょうか?

水上:カナダでは、「真実と和解の日(National Day for Truth and Reconciliation)」として、9月30日が祝日になっています。先住民に対する抑圧の歴史に対して謝罪し、前進するための日が制定されているというのは、日本との大きな違いだと思います。

「フェミニズム批評やクィア批評は、普遍的な価値がないものであると下に見られることがあります」

―『クィアのカナダ旅行記』では、日本を離れた水上さんが「これまで全然考えてなかったこと」や「問いかけたことのない問い」に向き合っているところが印象的でした。

水上:この本は結論のようなものがなく、「分からないことが、どれくらい分からないのか、なんとなく分かったかも」というような終わり方になっています。クィアという言葉で包摂される人はたくさんいて、それぞれでまったく異なる体験をしています。私と私のパートナーはまったく違う体験をしているし、クィア女性というカテゴリーのなかでも、私とはまったく違う体験をしている人がたくさんいるでしょう。しかし、クィアの数はそもそも少なく、本を出したり発言をしたりしている人の数はもっと少ないので、どうしてもクィアを代表させられている気がするときがあります。これはマイノリティにつきまとう問題だと思うので、ある程度仕方がない部分がありつつも、でもやはり人によって全然違うんですよ。違うし、私も分からないことがたくさんあるということは、折に触れて伝えていかないといけないなと思います。

―『クィアのカナダ旅行記』では、批評をする上で「私」としての経験から語ることの重要性についても触れられています。

水上:私は大学院で文学を学びましたが、大学院の文学の領域では、フェミニズム批評やクィア批評のような、ある属性やアイデンティティに関わるような批評の仕方が、普遍的な価値がないものであると下に見られることがあったんですね。しかし、そのようなことを言う人たちは、だいたいシスヘテロの男性たちです。シスヘテロ男性の言っていることは普遍だとされて、シスヘテロ男性ではない人たちの言っていることは特殊なことだとされてしまう。まず、その構造自体が間違っていると思います。あらゆる人は、自分の経験やパースペクティブからしか語れないし、その限界が常にあるはずですが、限界を意識させられる人としないで済んでいる人がいるという不均衡があります。それはおかしいということを言っていきたい、という気持ちは以前からずっと変わらず私の核であり続けています。

―今後もエッセイは書かれるのでしょうか?

水上:次の本はおそらく文芸批評になると思いますが、いずれまたエッセイも書きたいです。文芸批評をやるうえでも、「自分の生活はこうですよ」という話をすることは大事だと思います。例えば、文芸批評の世界でフェミニズムやクィアの話をしたときに、私は自分の経験や生活、自分の身の回りの人たちの話に基づいて話しているにもかかわらず、抽象的な理論やイデオロギーに回収されて捉えられてしまうことがあります。机上の空論ではないですし「生活の話をしてるんですけど」と思う場面が結構あるけど、なかなか伝わらない。

それはもしかしたら、シスヘテロの人たちの生活ならイメージできるけど、クィアの人たちの生活がどのようなものなのか、まったく分からない人も多いからなのかなと思っていて。そういう人に対して「こういうふうに生活しています」「こういう人が実際にこうやって生きています」と言っていくことが大事なのかなと思います。批評だとどうしても抽象的になってしまうし、それも大事なことですが、より具体的で個人的な生活に触れるエッセイは今後も書いていきたいと思っています。

―『クィアのカナダ旅行記』は、普段批評を書かれる水上さんが生活のなかから考えたことが色濃く表れた一冊で、だからこそ「愛も生活もたよりないから」という今回の特集のテーマで話を伺えてうれしかったです。

水上:愛も生活も、積み重なっていくものだと思います。自分のなかでも、他人に伝えるにあたっても、ある程度長い時間をかけて積み重ねる必要があるし、たよりなさも感じます。『クィアのカナダ旅行記』では「異性の組み合わせのカップルと、そうではないカップルの愛の形や生活の形のたよりなさって違うよね」という話も出てきます。この本を通して初めて伝わるクィアな生活のあり方、愛のあり方もあると思うので、ぜひ特集に関心を持ってくださったみなさんに、『クィアのカナダ旅行記』も合わせて読んでいただけたら、と思っています。

※1…北米先住民における、男でも女でもない生き方をしていた人のこと。先住民の言語には、現在「トゥースピリット」と呼ぶ人々を表す言葉がいくつもある。

参考:“What Is Two‐Spirit? Part One: Origins”―Canadian Museum for Human Rights

水上文

1992年生まれ、文筆家。主な関心の対象は近現代文学とクィア・フェミニズム批評。文藝と学鐙で「文芸季評」を、朝日新聞で「水上文の文化をクィアする」を連載中。企画・編著に『われらはすでに共にある――反トランス差別ブックレット』(現代書館)。

プロフィール

書籍情報

me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら

*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。

あわせて読みたい

特集:愛も生活も、たよりないから

2025/07/30

2025/07/30

声のポスト

愛も生活もたよりないから、どうしていく? 一人ひとりの声

「欠落」と「痛み」/氾濫しながら不足している/私とあなたは、私の想像以上

2025/08/15

2025/08/15

キース・ヘリングが時代を超えて問う、同性愛やエイズへの差別や偏見

躍動感あふれる線描、喜びを爆発させるような踊る人物が生まれた背景とは

2025/09/30

2025/09/30

漫画『石』/たなかみさき

たよりない日々のなかで一緒にいることを諦めない、ある二人の物語

2025/08/04

2025/08/04

永井玲衣が考える、愛。あなたが暴力を振るわれていいはずがない。忘れられていいはずがない

戦争、暴力、同じことと違うこと。「全部一緒だったら生きられない」

2025/07/30

2025/07/30

青葉市子×ミシェル・ザウナー 異なるわたしたちを音楽が包み込む。複雑な世界のなかで

どれだけ違う人間性でも、音楽という駅に入れば、混じり合うことができる

2025/07/30

2025/07/30

i meet you

クィアの表象に「欠けているもの」を上映する。ノーマルスクリーン秋田祥さん

大作からこぼれ落ちるもの、インディペンデントや「実験的」である理由

2023/01/30

2023/01/30

カルチャー、アクティビズム、フェミニズム、クィアが交差する。『NOISY ZINE&BOOK』イベントレポ

総勢68組が出店。ZINEや本や手芸、創作を通してつながるアクティビズム

2024/10/13

2024/10/13

小さな台湾で、マイノリティがバラバラにならないように。台湾クィアシーンに関わった3人が語る

同性婚法制化までのアンビバレントな歩み。『台湾ホモナショナリズム』トークレポ

2024/09/02

2024/09/02

フツーの恋愛、性愛ってなに?『ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のこと』刊行記念トークレポ

羽生有希×中村香住×深海菊絵×松浦優 性に関する研究者たちが語らう

2024/01/12

2024/01/12

同じ日の日記

わたしは今日をこう生きたという雑文/児玉美月

6年暮らした家の退去と母の乳癌闘病。映画で生を希求すること

2024/04/26

2024/04/26

連載

斎藤真理子さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」

日本から言葉を学びに韓国へ。移動しながら考え書くこと、生活と文学

2024/10/31

2024/10/31

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。