創作・論考

藤えりかさんと西口想さんが話す『サポート・ザ・ガールズ』と労働・性差別

面接で始まり、面接で終わる映画。映画業界の労働問題についても

2022/12/20

スポーツバーを舞台に、日常の生活に蔓延する女性蔑視や人種差別、労働問題に友情と信念で立ち向かう女性たちを描いた映画『サポート・ザ・ガールズ』。10月からシモキタ – エキマエ – シネマ『K2』で上映が始まり、ゲストを招いたトークイベントがいくつか開催されました。me and youではその様子をお送りします。

10/9のアフタートークに登壇したのは、朝日新聞記者の藤えりかさんと、me and you little magazineにも以前から参加してくださっていて「働き方・仕事に関するリンク集」にも協力してくださった労働団体職員・文筆家の西口想さん。作中と同じように日常に潜んでいる労働の問題やセクシュアル・ハラスメント、その背景にある構造にも触れていくお二人のトークをお届けします。

※本記事では、映画のストーリーについても一部触れています。

藤:朝日新聞で記者をしている藤えりかと申します。映画専門の記者ではないんですが、映画を通して社会を考える「シネマニア・リポート」という連載を朝日新聞デジタルでしています。また、10年前にロサンゼルス支局にいたのでアメリカ社会を考える記事を書くことも多くあります。今日の映画は本当に頷くことばかりで、いろいろお話できたらと思います。

西口:西口想と申します。普段は労働組合でスタッフとして働く傍ら、文筆業をしています。小説や映画に描かれる労働やジェンダー、あるいはそれがつくられる過程の問題にも関心があります。この映画のパンフレットでもある『ムービーマヨネーズ 3』では映画とハラスメントの関係性について寄稿しているので、もしご興味があったら読んでみてください。

藤:この映画を深く理解するのにぴったりな、豪華すぎるくらいのパンフレットですよね。まず西口さん、この映画をご覧になってどう思われました?

西口:すごくおもしろいなと思ったのと同時に、いろいろなことが起きる映画だと思いました。テーマは明確ながら、描かれているドラマは複雑で、次から次へと感情を掻き乱される。繊細なバランス感覚で成り立っている作品だと感じます。藤さんの印象はどうでした?

藤:わたしは観る前には、きっと勧善懲悪的に男性経営者が成敗されて終わるのかなと思っていたんですが、そんなことはなくて、闘いは続くっていうストーリーだったことにすごくリアリティを感じました。やっぱりわたしたちがやることはまだまだあるんだと思わされましたね。あと、ここに来ている皆さんはこの映画を観ようと思っていらっしゃってるからきっと当てはまらないと思うんですけど、たまたまこの映画を観た人のなかには「こんなに露出してるんだから性的に見られて当然だろう、なにが悪いの?」と思う人もいるんじゃないかと思いました。こういう飲食店の女性に対するセクハラを描いた作品って少ないですよね?

西口:少ないと思います。

藤:そこにスポットが当てられるべき時期にきていて、こういう作品がつくられているということにも感銘を受けました。

西口:セクハラを扱っている作品自体はアメリカを中心につくられていますが、これまでは男社会の職場に女性が入って酷い目に遭うという構図が多かったと思います。

藤:わたしも記者として働いてきて、シャツのボタンを上まで留めていないだけで「見せている」と言われることがありました。1993年に記者になって駆け出しの時期は水戸支局にいたんですが、現場に行くと「朝日新聞は女を使って取材するようになったのか」とジロジロ見られながら言われることもありましたね。作中の彼女たちにとってはそういった見られ方がもっと日常的なんだろうなと思います。

西口:作品の話から少しずれてしまうかもしれませんが、記者の方に対するハラスメントって、数年前に財務省事務次官のセクハラ問題などが起きたこともあり、藤さんが新人の頃から比べると対応が変わってきたんじゃないかという認識があるんですけど、どうですか?

藤:だいぶ変わってきてさすがに1993年よりはよくなったと思うんですけど、なかなか進んでいないとも思います。記者がセクハラを受ける問題は90年代からずっとあったので、福田元事務次官の問題があったとき、「まだやってる」と思いました。何歩か進んで何歩か下がるくらいのことを繰り返してるんじゃないかと思ってしまいますね。

「そういうお店で働かなければいいじゃん」と言われても、そういうところでしか働けない問題もある

西口:この映画の舞台は「ダブル・ワミーズ」という店ですが、店のルールが物語の冒頭に示されて、それが各場面で鍵になってきます。マネージャーのリサが「私たちは厳格なセクハラ禁止ルールを持っている」と言ったとき、英語の台詞で「zero tolerance policy」と言ってたと思うんですけど、zero toleranceとはどういう意味ですか? 容赦しない、みたいなことでしょうか。

藤:0コンマ、0ミリも許しませんということですよね。

西口:客が店員の容姿をあざけたことをリサが注意して、謝らないんだったら店から出ていくよう伝える場面がありますが、あれがまさに「冗談でも許さない」という、zero toleranceですかね。

藤:そうですね、あれは大事だと思いました。ハラスメントのなかでも特に取引先やお客さんには言いにくい状況もあるし、上司が断固たる態度をとってくれないという状況もある。「そういうお店で働かなければいいじゃん」と言われても、そういうところでしか働けない問題もあるわけですよね。アメリカの場合は特に、公的な医療保障などが手薄で、医療費もめちゃくちゃ高いなかで、仕事を選べないという問題があると思います。その上での選択だということも、背景として押さえないといけないと思うんですよね。

西口:店と店員たちへの責任感から、オーナーの差別的で理不尽な指示にもなんとか堪えていたリサですが、物語の最後で転職を考えます。しかし、前の職場で抱えていた問題が次の職場で解決するかは微妙だなというところで終わるじゃないですか。

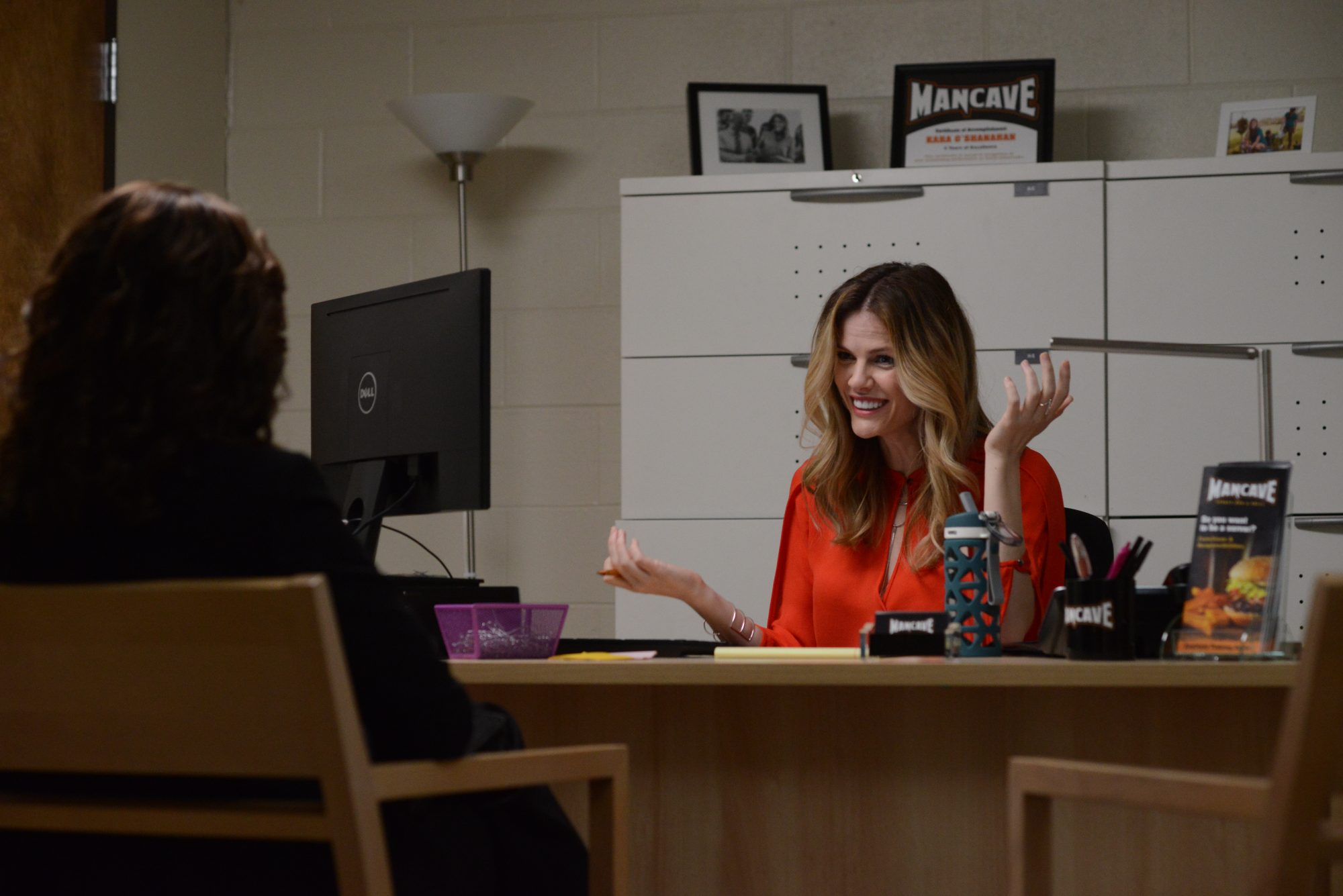

藤:むしろ悪化しそうですよね。あのマンケイブという大企業の面接官、まったくもって働く女性のことをリスペクトしていないというか、馬鹿にしてましたよね。

西口:この作品では、最初と最後の面接のシーンが象徴的に二つの店(「ダブル・ワミーズ」と「マンケイブ」)を対比していますが、最後の面接では求職者のリサが「あなたが大事にしているものはなんですか」と聞かれます。「店員とお客様を尊重(リスペクト)すること」とリサが答えたら、面接官の女性が「同感よ、マンケイブも人を尊重するカルチャーが根付いている」と。それに続いて、「若い女の子は利口ではないから、バカでもわかるようにすべてを単純化し、弁護士につくらせたルール本を読ませる。働き手はすぐ見つかるし必要ならすぐクビにできる。女の子たちも個人より会社のポリシーが大事だって理解しているわ」と笑顔で説明します。

最後に面接官の女性は「私はマンケイブガールだったの」と、自分も店員出身だと明るく言います。生活でも労働でも困難を抱える女性たちを「リスペクト」し「サポート」することの大切さと難しさを描いてきた物語で、この終わりの場面の重みが本当に胸にくるんですよね。次にはより洗練された地獄が待っているかのようで……。

藤:転職先の店のほうが圧倒的に大手なので、そういう意味でも大変だと思います。多分、舞台はテキサスだと思うんですけども、テキサスはずっと保守の地域で、でも最近はカリフォルニアあたりからテキサスに移住する人も増えたので、だんだん民主党優位の青い州になるかもしれないとも言われています。ただ、そうは言ってもまだまだ共和党優位の保守の人も多くいるから、どこまで変わりゆくのかというところだと思います。ジェンダー問題への取り組みにもアンチな人が多い。この映画の舞台のような、胸を強調した従業員が働くレストラン(ブレストラン Breastaurant…胸Breastとレストランを掛け合わせた語)チェーンの本社もあって、こうした業態のお店も目立つんですよね。

西口:ロサンゼルスの支局にいらっしゃったときはアメリカ中を取材されていたんですか?

藤:アメリカ西半分が担当だったので、4時間くらい砂漠のなかを車で移動して取材現場に行くのが当たり前でした。そうすると、食べに行く場所といえばダイナーみたいなところしかないんですよね。長時間の運転を経てたどり着く人も、近所の人もみんなダイナーに行くんです。作品に出てきたカーウォッシュも「あ〜アメリカだな、懐かしいな」と思いました。車がすぐに砂だらけになっちゃうので、洗車サービスはありがたくて。ああいうお色気路線のお店も絶妙なサービスとして成立してしまっていて、日常の延長にあるような感じなんですよね。「セクハラを絶対許さない」というのはすごく当然のことなんですけど、いろいろな人が来るからいろいろなことが起こってしまう。

セクシーさを売りにしているお店だからなんでも許されるわけじゃない

西口:「ダブル・ワミーズ」には「policy 1」「policy 2」みたいな単純なルールがあって、リサ自身が納得していない様子のpolicy 1は「NO DRAMA」でしたよね。作品のなかでは「騒ぎを起こさない」と訳されてたと思いますが、NO DRAMAもこの作品のキーワードだと思いました。クライマックスのシーンでは禁止されていた最大級の「騒ぎ」が起きてしまいます。この「騒ぎ」や「ドラマ」について藤さんはどう捉えられましたか?

藤:もし日本だったら、「従業員が」騒ぎを起こさないように運用されるんじゃないかと思います。例えばお客さんからのハラスメントがあったとしても、リサのように客を注意するのではなく、従業員が我慢するって方向になるんじゃないかって。「セクハラもいなしなさい」みたいな。わたしもずっと言われてたんですけど。

西口:たしかに。以前出した『なぜオフィスでラブなのか』(2019年、堀之内出版)という本で社内恋愛とハラスメントの境界について書いたことがあるのですが、そのときに考えた「公私混同」の観点からも「NO DRAMA」というルールは面白いんですよね。誰かと仕事を通じて惹かれあい友情や恋愛が生まれるとか、この作品のなかだとリサが店員の私生活まで心配して手を差し伸べようとするとか、店員のみんなが協力してカーウォッシュのチャリティをやるとか、それらがもう全部ドラマなんですよね。本来求められた仕事以上のこと、仕事以外のことをする、人間として思いやり、より深い関係を持とうとするとドラマ発生が避けられない。

白人男性のオーナーが車のなかでリサに「お前は店員をケアしすぎ。仕事だけやったらいいんだよ」みたいに言うシーンがあるじゃないですか。そこで「(職場に感情を持ち込まないなら)感情はどうするの?」というリサの台詞があります。よくある「女は感情的な生き物だ」というオーナーの性差別に対し、リサの応答の切実さが印象的ですが、「感情を持ち込むな」と言った直後に他の車に追い越しされて、オーナーはブチ切れてその車を追いかけていく。お前が一番感情的じゃないか! みたいな、あのシーンがめちゃくちゃおかしいんですけど(笑)。職場あるあるというか。

藤:その話で思い出したんですけど、ずっともやもやしていたことがあって。この映画にもある構図として、経営者が白人の男性で、部下が中間管理職含めて女、ないしは有色人種、マイノリティ、みたいなことは現実世界でもすごくありますよね。『ムービーマヨネーズ』の「映画とお仕事」というコーナーでも取り上げられていますけど、日本の映画会社もそうですし。別に社長が女性やマイノリティだったら解決するわけではないかもしれないのですが、そういう現状のこともこの作品ではちゃんと描かれてるなと思いました。同じようなことが日常に蔓延してるんだって当てはめて考えるきっかけになりますよね。

西口:この映画自体はセクシーさが売りのスポーツバーを舞台にしているので、あくまでそういうお店の話として受け取るべきなのかもしれないですけど、観客として観ているとやっぱり自分の職場に引きつけて考えざるを得ないですよね。

藤:そもそもセクシーさを売りにしているお店だからなんでも許されるわけじゃないということについて、最近ずっと考えています。

西口:その問題もありますね。最近だと、元舞妓さんの性被害の告発や、香川照之さんが銀座のクラブでホステスに性加害をしたと報道された問題なども、この映画のテーマとつながっていると思います。また、『サポート・ザ・ガールズ』で描かれている構造は、映画制作の比喩としても読めます。最初と最後の面接シーンでは、面接をして人を選ぶことの権力性や、ルールが一方的に与えられる非対称性が表れていると思うんですね。映画のオーディションやキャスティングにもハラスメントが起こりやすい構造があります。

藤:そうですね。例えば、映画をつくっている人が性差別をしていても「その人の作品はいいから」とされている問題だったりとか、あるいは映画制作だけに留まらず、言ってることとやってることが違ったりする問題がありますよね。こういう映画があるなかで自分ごととして捉えてほしいと思います。

作品の内容だけでなく、その作品がつくられた環境やスタッフやキャストが起こした問題とどう向き合うか

西口:もちろん作品の内容が重要なのですが、その作品がつくられた環境、スタッフやキャストの働き方なども仕事柄気になっています。藤さん自身もこの映画で描かれているような問題に巻き込まれているという話を伺ったのですが。

藤:11月に北九州で開催される『ライジングサン国際映画祭』という映画祭のことですね。北九州在住のカナダ人フィルムメーカーが創設して主催している、まだ生まれたばかりの映画祭で、その審査員を依頼されて行く予定だったんですが、抗議の辞任をしました。理由としては、その主催者がソーシャルメディアでひどい投稿をしたんですね。まさに露出の多い飲食店で働く女性を侮蔑するかのような、体の部分を強調して撮った写真と共に、性的消費と言えるコメントを載せて投稿をし、そこに他の人たちからもおぞましい投稿が続いていた。それに対してわたしは「とんでもない」「こういうふうに日本の女性を見ているのか」と抗議したんですが、スルーされ続けました。なにも返ってこないのであれば継続できませんと辞任を申し出たんですけど、そのやりとりで反省が見えないんですね。このため、アメリカ人男性の審査員も同様の理由で辞任しました。その間に、チアリーダーの女性に対しても、体の線を強調した状況になっている写真を、「いい眺めだ」とのコメントつきで投稿していたこともわかりました。やっぱりこのまま黙って参加はできないなと改めて思いました。『サポート・ザ・ガールズ』のような作品があるなかで、こういうことがあるのはとても残念ですよね。だから皆さんと一緒に声をあげ続けていけたらなと思っています。

西口:日本人女性に対する人種差別と性差別の両方を感じますね。

藤:そうですね、白人女性相手だったらやらないのではと思ってしまいます。そういう人種差別も透けて見える。最初に声をあげるのは勇気がいるんですけど、ここで継続するのも気持ちとして無理だなと思いました。

西口:僕はTwitterで藤さんが審査員を降りられたことだけ知っていたんですけど、そのソーシャルメディアの投稿やその後のやりとりのことは知らないままだったんです。それでトークショーのご相談をしたら、まさにこの映画みたいなことが今起きてるんだけど、と。

藤:チアリーダーの投稿にはたしなめるコメントがついていたんです。それには「僕も日本の暮らしに慣れちゃったかな」といったことが書かれていてゾッとしました。日本はそうやって女性を性的に見るのを許容する社会である、という認識が彼らにある。だから、北米の人たちが自国ではやらないはずのことを、日本だったらやってもいいよねって思わせている、ということかもしれない。そのことについても考えたいと思っています。

西口:日本のAVの海外への影響も深刻だと聞きます。表現と性差別の問題は、今ますます議論の焦点になっていますね。また、映画祭など賞レースの審査員システムは、面接と同じく権力勾配が大きく、様々な差別が起こりやすいので、主催者や審査する側に求められる行動倫理についても議論されるべきだと思います。

藤:そうですよね。映画祭で映画の作品を選ぶって、基本的には作品だけを見るということだと思うんですけど、背景に問題があるような作品が出てきたときにどうするか。それこそ、ハーヴェイ・ワインスタイン問題(ハリウッドの映画プロデューサーが80人以上の女性から性的暴行および不適切な行為で訴えられた問題)もありましたけど、そういう人がつくった映画が出てきたときに、この映画祭の主催者のような人物だったらステートメントを出すような雰囲気はないだろうと思ったんですよね。そういったことも含めて、映画祭のことを考えないといけないと思います。こうした問題に対して「ノー」と言ったらキャンセルカルチャーだって非難されるんですけど、そういうふうに揶揄したりするのは違うと思っていて。

西口:違いますよね。誰でもいつでも「ノー」と言える環境を整えるのが大切です。

藤:ノーと言うことで、こうしたことをなくしていくことにつながればなと思ってます。

藤えりか

1970年生まれ、京都府出身。朝日新聞記者。著書に『「ナパーム弾の少女」五〇年の物語』(講談社)、『なぜメリル・ストリープはトランプに嚙みつき、オリバー・ストーンは期待するのか』(幻冬舎新書)。

プロフィール

『サポート・ザ・ガールズ』

(2018年/アメリカ/93分)

監督:アンドルー・ブジャルスキー

出演:レジーナ・ホール、ヘイリー・ル・リチャードソン、シャイナ・マクヘイルほか

配給:Gucchi’s Free School

配収の一部を<日本映画業界の「ジェンダーギャップ・労働環境・若手人材不足」を検証し、課題解決するために「調査および提言」を行う非営利型の一般社団法人・Japanese Film Project(通称JFP)>に寄付するそうです。

上映情報

『なぜオフィスでラブなのか』

著者:西口想

発行:堀之内出版

価格:1,980円(税込)

発売日:2019年2月25日(月)

なぜメリル・ストリープはトランプに噛みつき、オリバー・ストーンは期待するのか

著者:藤えりか

発行:幻冬舎

価格:924円(税込)

発売日:2017年3月30日(木)

「ナパーム弾の少女」五〇年の物語

著者:藤えりか

発行:講談社

価格:1980円(税込)

発売日:2022年6月8日(水)

書籍情報

me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら

*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。