青葉市子×ミシェル・ザウナー 異なるわたしたちを音楽が包み込む。複雑な世界のなかで

どれだけ違う人間性でも、音楽という駅に入れば、混じり合うことができる

2025/7/30

妖精、空想、魔法。人間も鯨も菌類も、異なるもののあいだにあるボーダーを結び直すような想像力をもって、聴いている人を普段の「枠」から連れ出し、息継ぎができるような感覚をもたらす、青葉市子さんの音楽。

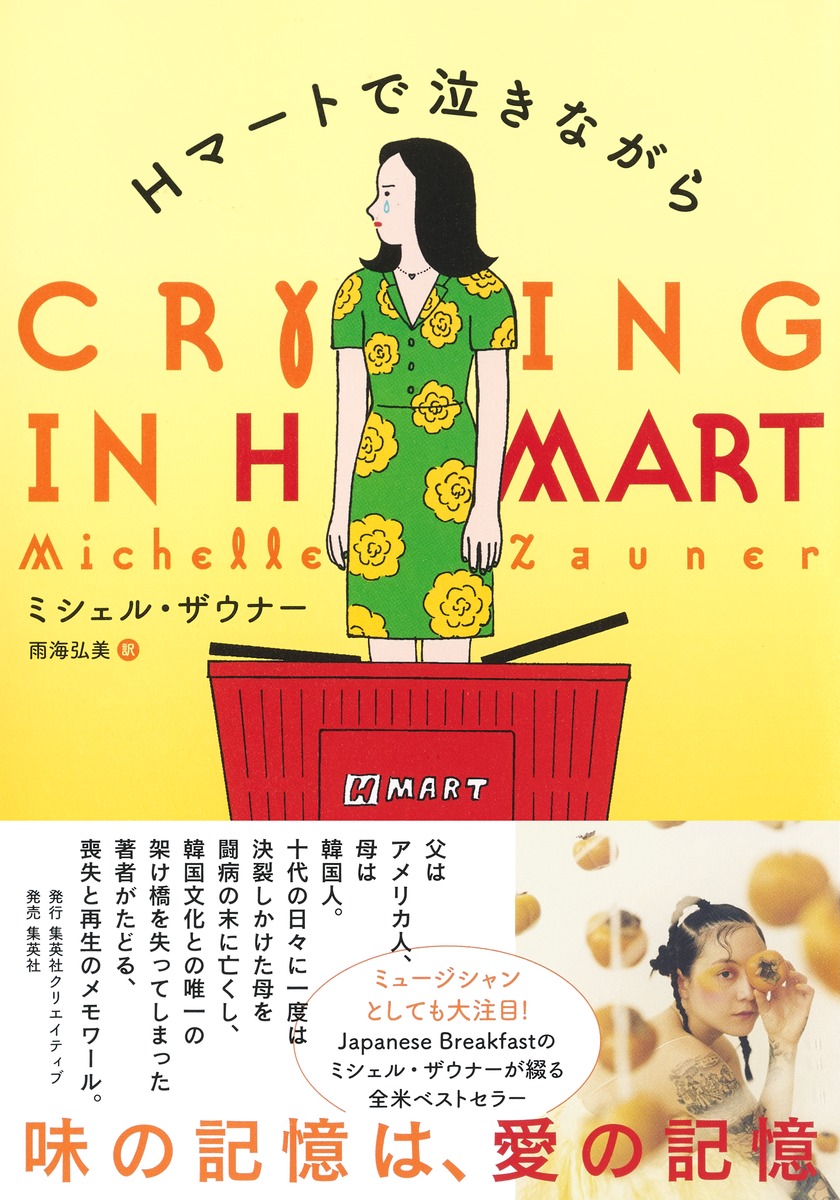

韓国人の母親とアメリカ人の父のもとに生まれた韓国系アメリカ人で、がんで亡くした母との別れや記憶に向き合う過程が色濃く反映されたデビューアルバム『Psychopomp』や、著作『Hマートで泣きながら』などを発表してきたJapanese Breakfastのミシェル・ザウナーさん。

生活のなかで誰しもがそれぞれに直面しうる、悲しみ、つらさ、退屈さ。二人の音楽には、そうした日々の足元のぐらつきやたよりなさに寄り添い、ものごとや現象を曖昧なまま、多面的に捉えていく抱擁的なエネルギーが宿っています。ツアーや留学を通して、慣れ親しんだ土地を離れ、異なる文化に出会うことを続けている二人は、音楽とともに生きることで、どのように自分自身を理解し、他者や世界を愛せるようにと創作し、生活しているのでしょうか。

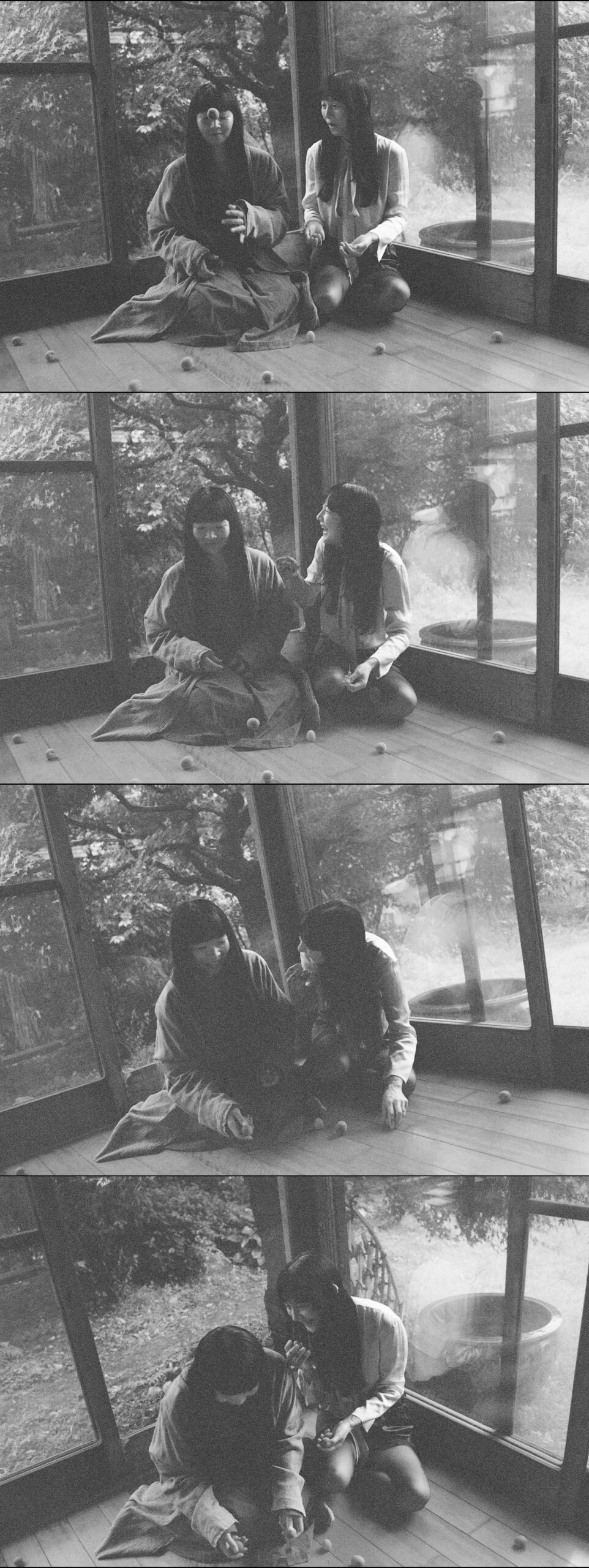

最新作『Luminescent Creatures』をかかげての世界ツアー中の青葉さんの一時帰国と、『For Melancholy Brunettes (& Sad Women) 』の来日公演のために日本を訪れていたミシェルさんが出会った、ある和洋折衷住宅での数時間。ココナッツ味のふわふわのわらび餅に目を輝かせ、旬のさくらんぼをつまみながら。愛や生活の果てしないたよりなさを前に、どう諦めずに日々をやっていくのか、聞きました。

─今日はお二人にお話をうかがえて本当にうれしいです。まずはお互いの作品の印象や、出会いについてお聞きしたいです。

ミシェル:スウェーデンに旅をしたときに、初めて市子の音楽を聞きました。Spotifyのプレイリストでたまたま市子の曲をおすすめされて。あれはわたしにとって大きな旅でした。というのも、それがはじめての一人での海外旅行だったから。一人旅をしているときって五感が鋭くなりますよね。

母が亡くなった後は、たいてい夫やバンドのメンバーと一緒に過ごすことが多かったんです。だから旅行中に一人でいることにナーバスになっていたし、不安がありました。そんなときに、市子のアルバムに出会いました。ただ歩きながら、彼女の音楽を聴いて。とても映画的な感覚というか……彼女の音楽が本当にすぐそばにいてくれるように感じたんです。一人で外国にいたときだったからこそ、音楽ととても深くつながれたのかもしれません。彼女の音楽をとても身近に感じたその体験は、わたしにとって感動的で特別で。だからいつか市子に会って、一緒に演奏することが夢になったんです。

……(青葉市子さんのアルバム『マホロボシヤ』のジャケットを指しながら)アリアナ・グランデに似てると思うんだよね。

市子:本当?(笑)

─ミシェルさんがはじめて市子さんの曲を聴いたときには、歌詞の意味はまだわからなかったと思うのですが、言葉ではなく旋律から惹かれるものがあったのですね。

ミシェル:当時、アンビエント・ミュージックをいろいろ聴いていました。きっとそのときわたしに必要だったのは、穏やかで静かな映画のような音楽だったんだと思います。スウェーデンで市子の音楽を聴いたときも今日みたいに雨が降っていて、本当に心がなだめられたし、癒されましたね。

─大切な旅の途中で偶然流れてきたというのが、すごくお二人らしい出会いだと感じます。市子さんは、ミシェルさんの音楽とどう出会いましたか?

市子:2022年の『FUJIROCK FESTIVAL』にJapanese Breakfastが出演していましたよね。そのときはまだ知らなかったんですけど、今日撮影してくれている小林光大さんが、ライブ配信があることを教えてくれて。それで観た覚えがあります。その後わりとすぐに、ミシェルから、ロサンゼルスとニューヨークのツアーにサポートアクトとして誘ってもらいました。「直接出会えた」とうれしく思ったことを覚えています。彼女の本(『Hマートで泣きながら』)を読んだり、『Jubilee』(2021年のアルバム)を聴いたりして、飛行機に乗って彼女に会いに行きました。

当時、コロナ禍が明けてまもない頃で、海外公演の予定などもたくさん入ってきた時期だったんです。知らない世界が広がっていくことへのおもしろさもあるけれど、漠然と不安なこともたくさんありました。そんなときに、『Jubilee』の一曲目の“Paprika”がはじまって、歌詞ももちろん素晴らしいですけど、彼女の歌うエネルギーに肯定してくれるような力があって、無条件に背中をグッと押してくれました。とても勇気をもらったんです。

「自分の心は誰かに認めてもらうための、認めてもらう人を増やすためのものものではない」(市子)

─不安やナーバスという言葉が出てきましたが、me and youの特集「愛も生活も、たよりないから」とも重なりそうだと感じています。音楽にはさまざまな力があると思いますが、誰にとっても思い通りにはいかない人生というものに対して、音楽はそのままならなさに寄り添ってくれるものでもあるのではないかと思います。少し大きな質問ではありますが、お二人にとって、音楽は自分の人生にどう作用してきたのでしょうか?

ミシェル:わたしにとって音楽は「目的意識」なんだと思います。目的意識がないと、わたしはとても迷ってしまう。自分を応援してくれる存在というよりも、むしろなにか難しいことを理解しようとするときの、自分なりの手段や方法なんです。 自分の音楽を通して、複雑なことを咀嚼したり、意味づけしたりしてる感じでしょうか。

母が亡くなった悲しみのなかで経験したことを理解しようとするときもそうだし、あるいは“Paprika”の歌詞にもあるように、二重性があったり、矛盾した状況だったり、そういう複雑な世界に対して、音楽を通して自分なりに意味を見つけようとしてきたんだと思います。だからやっぱり、わたしにとって音楽は、世界を理解する手段です。

─今は、ものごとを割り切って考えたり、わかりやすさを求めたほうがよいという風潮にどんどんなってきているようにも感じます。そのなかでミシェルさんが、複雑さや矛盾する状況に向き合っていこうとする理由はどこにあるのでしょうか。さきほど市子さんがミシェルさんの音楽に対して「エネルギー」という言葉を使っていたように、複雑な現象に向き合っていこうとする、ミシェルさんのエネルギーを改めて感じるのですが。

ミシェル:自分のルーツや育ってきた環境によって、白黒つけることができないまま生きてきました。アメリカと韓国のミックスであることに悩んでいた時期もありますが、二つの国のあいだで育ってきた経験から、両極のどちらかに寄るのではなくその中間あたりで生きることに、だんだん心地良さを感じ、肯定感を持てるようになってきたんです。また、いろんな種類の仕事をしてきたこともあって、 わたしの人生のなかには、極端さはあまりないんです。どのような状況においても曖昧さのなかでバランスをとり、心地よさと共感を見つけるということは、歳を重ねることの一部だと思っています。

─市子さんはいかがですか。音楽と生きるということについて。

市子:「愛も生活も、たよりないから」という言葉を聞いたときに、たよりないことやままならないことに対して、音楽っていうアプローチの仕方はとても合っているな、と思いました。ミシェルの話とも少し重なるのですが、つらいことがあったり、怖い夢を見たりしたときに、わたしたちはたぶん、職業柄、クリエイティブになにか表現していってしまう生き物だと思うんですけど……。音楽に生まれ変わったときには、その経験はもう、ただつらいことではなくなっていくんです。音楽を通じてそういう魔法がかけられると思っていて。

創作する過程では苦しい記憶や、トラウマに向き合わなくてはならなかったりもするけれど、音楽に変わったら、自分を助けてくれる一番のお守りになる。自分だけではなく、音楽を愛しているすべての人に結びついて、その人だけの思い出になってくれる。音楽と一緒にいられるっていうことは、本当に幸せなことだなと思って生きています。

─曖昧な質問に対して、答えてくださってありがとうございます。創作活動において、困難なことに向き合う過程というのは、たった一人きりの複雑な自分を理解しようとするプロセスとも言えるのでしょうか。

市子:音楽家として生きているので、音楽をつくり曲にしていくまでのプロセスのなかで、感情との対話っていうのは欠かせないものとしてあるんですね。どうしようもない気持ちっていうものはやっぱり……誰しもあると思うんですけど、同じようにわたしにもあります。生まれたてのその気持ちのなかで、たとえばもう、泣きじゃくって涙のなかに溺れていたりとか、そういうことももちろんありますし。くすぶってしまって、本当になんだよもう、みたいにボロボロの気持ちになることだってあります。けど、それを覆い隠したり、この気持ちは嘘だと思ってなかったことにしてしまったりすると、そのときは済んでも、あとからツケが回ってくることはやっぱりあると思っていて。

だから楽曲にするときから、絶対に自分の心を無視しない。それがいくら、共感する人が少なかったとしても。自分の心は、誰かに認めてもらうための、認めてもらう人を増やすためのものではないから、ありのままの自分をまず自分自身が受け止めてあげるってことが、創作の第一段階のプロセスとして、とっても大事なことだなと思いますね。

「わたしたちはまるで、人間たちがこの世界の真ん中のように考えてしまいがちだけど」(市子)

─音楽を通して自分の内面に向き合う話に続いて、自分以外のものへのまなざしについても話をうかがいたいです。市子さんの『Luminescent Creatures』は、「発光する生き物たち」という意味がありますが、市子さんの作品には、人間ばかりではなく、鯨や珊瑚、銀河、多様な生き物や、自然に対する想いが感じられます。発光する、という言葉も印象的で、今の時代にどうしてこのアルバムを発表したのか、背景にあるものをお聞きしたいです。

市子:まず、生き物全般が好きです。それは、人間も含めて。『アダンの風』(市子さんが長期滞在した沖縄の島々で着想・執筆した物語に基づきすべての創作がスタートした、「架空の映画のためのサウンドトラック」をコンセプトにした2020年のアルバム)を出してからもずっと、海や島について研究したり、島の神事に参加したり、その人たちの暮らしまでのぞかせていただくことを繰り返していくうちに、多様性について考えるようになりました。小さなものに目を向けて世界を見たときに、どの生物も気持ちが高まったり、生きている実感がしたりすると、点滅や発光があるはずって思ったんです。そのことを意識しながら創作を続けていくと、意外といろんなところでリンクすることが多くて。

たとえば島の灯台。島全体がひとつの発光体になって、「わたしはここにいるよ」っていうことを外に向けて伝えている。 それは灯台でもあるけど、遠くの海から見たら、ちっちゃい生き物がそこでなにかを話しているように見えるわけで、はるか昔の誕生したての生き物たちの姿ともつながる。あるいはビル群の上の赤い点滅たちも、「ここにいるからね」っていうことを知らせるための光だったりする。わたしたちの当たり前の景色のなかに、実はそういう太古から受け継いでいる信号みたいなものがたくさんあることを、もう一度見つめたくて。人間もそれ以外とされる生き物たちも、なんら変わりがないんですね。

ミシェル:とても刺激になります。わたしの作品は、人と人の関わり合いや人間そのものみたいなものに深く根づいているので。

市子:さっきミシェルと顔を近づけて写真を撮ったけれど、そのあいだにわたしたちのちっちゃい細胞は入れ替わったかもしれない。わたしたちはまるで、人間たちがこの世界の真ん中にいるように考えてしまいがちだけど、わたしたちの皮膚とか空気中って、いろんな生き物が出入りしていて。そういう単位で生物を見ていくと、どこからどこまで自分なのかと考えますし、全部の生き物が好きだなと思います。

ミシェル:すごくおもしろいですね。わたし自身は、これまでのインタビューなどでも話してきているのですが、特にアメリカで女性として育つと、若い頃から一部の男性の理解できないような暴力の危険性や恐怖を感じて生きてきました。けれどそのとき、市子がしてきたように、自然や動物、そういった存在に心の拠り所を見出したことがありませんでした。だからこそ、市子の考えを本当に美しいと感じます。彼女の作品や今の言葉を聞いて、自分の作品ではいかに人間が中心にあるのかということや、市子の作品とはまったく違うアプローチであることにも気づきました。

「年齢を重ねた女性として、家庭を持つことと、アーティストであることの間にある葛藤について考えるようになった」(ミシェル)

─Japanese Breakfastの最新アルバム『For Melancholy Brunettes (& Sad Women)』はさまざまな古典文学を踏まえ、憂鬱という概念が時代とともにどのように進化してきたのかを探り、「愛」と「労働」への希望を見出したといいます。デビューアルバム『Psychopomp』の背景にはお母さまの喪失の経験があり、初期作品には特に、いまお話ししてくださったような「男性への恐怖が常にあった」ともインタビューなどで語られていました。創作を通して、ミシェルさんのなかで「愛」という概念への捉え方はどう変化してきましたか?

ミシェル:多くの素晴らしい音楽は、激しくて、情熱的で、強烈な愛について書かれてきましたよね。でも、わたし自身の年齢や恋愛の状況もあって、そういう感情をもう長いこと経験していないんです。むしろ、外から見るとちょっと退屈に見えるかもしれない。もう10年以上結婚してるので。だからこのアルバムの曲は、年齢を重ねた視点が含まれているし、時間の経過とも深く関わっていると思います。

話しながら考えをまとめているのですが、たぶん、以前よりも「成熟した」ということなんです。若い頃は、もっと激しかったかもしれないけれど、とても穏やかになった。特に“Magic Mountain”という曲に、その感覚が色濃く反映されていると思います。この作品は『魔の山』というトーマス・マンの本がもとになっています。結核を患った人たちがスイスのサナトリウムで療養する話で、主人公の男性はいとこを訪ねて行ったのに、結局7年間もそこに滞在してしまいます。その場所での時間の流れがとても神秘的で、この時間が癒しなのか、むしろ自分を健全じゃないほうにもっていく毒のようなものなのか、わからなくなる感覚がある。

それがツアー生活を送っている自分の人生に重なって見えました。母が亡くなってからは、自分の仕事に対してすごく執着するようになっていたから。そして年齢を重ねた女性として、家庭を持つことと、アーティストであることの間にある葛藤について考えるようになったんです。

─自分のなかの両方の面に向き合いながら、バランスに葛藤している?

ミシェル:自分のアイデンティティを「アーティストであること」から切り離して、どうやって「いい人間で」「いい友人で」「いい恋人で」「いいパートナーで」あることができるのか? 最近はそう考えるようになりましたし、このアルバムの多くは、そのことをテーマにしていると思います。

以前のわたしは、他者に対してすごく執着心の強い、情熱的な人間だったと思うし、誰かをどれだけ愛しているかは、その情熱のあり方に直結していると思っていました。さっきの曖昧さの話にも戻るのですが、歳を重ねることと、このアルバムのテーマを掘り下げるにつれ、情熱的な激しい感情と、心優しく、穏やかでケア的な感情との間には、バランスが必要なのだと改めて考えるようになってきています。うまく伝えたいのですが、言葉になっていないかもしれません……。

市子:ミュージシャンやアーティストとして考えるときと、生活している一人の人間として豊かに生きていこうとするとき、違う選択をするかもしれないという気持ちは、わたしもあります。そこで混乱したり悩んだりすることはよくわかるなと思って、頷きながら聞きました。

世界ツアーに韓国留学。異なる土地に足を運んで変化した、人との関わり合い

─この「愛も生活も、たよりないから」という特集では、自分とはなにかの思想や属性が異なることによって排斥してしまうことが世界のあちこちで起きているなかで、どうしたら異なる他者のことを少しでも愛そうとすることができるかということを考えたいと思っています。ミシェルさんは『Hマートで泣きながら』を発表した後に韓国で1年間過ごし、市子さんはいま、半年かけて世界のさまざまな国で演奏されていますね。異なる土地に身を運ぶことで、自分や他者との関わりあいのなかにどんな変化がありましたか?

ミシェル:韓国で過ごした後、愛情の示し方には別のかたちがあるのだということを理解できた気がします。アメリカでは一般的に、身体的にも言葉でもすごく愛情表現をします。けれど、韓国人の母に育てられたわたしはそういう経験をしてきませんでした。まわりの友人たちが家族から愛情を受け取っている様子とあまりにも対照的だったので、ときどき混乱するほどに。でもだんだん、その控えめな愛情表現のほうが、心地よく感じるようにもなってきて。

確か日本語でもこういったニュアンスの表現があった気がするのですが、韓国語にはヌンチ(눈치)という言葉があるんです。誰かの言葉や気持ちにすぐ反応するのではなく、その人が言っていることに注意を払い、受け取った内容を頭に入れておいて、時間が経ってからその人のためになにかをするような。すぐに肯定の言葉を口で伝えるのではなく、時間をかけてそんなふうに行動するほうが、より深く意味のあるものだと、最近気づいた感覚があります。

市子:わたしもいまツアーでさまざまな国をまわっているのですが、まったく違う価値観の人たちに出会うことは、旅をしていると常にありますし、そこから学びがたくさんあるなと実感しています。ツアーメンバーのなかでもあるものごとが起きたときに、「ふーん」で終わる人と、「オーマイガー!!」ってなる人がいる。あんまりにもいつもみんなが違うから、愛しく思えてきちゃいますね。

─違うことを愛しく思えるのは、いいですね。

市子:両極の意見が出たときにどちらの肩をもつわけでもなく、けれど傍観するということでもなく、「どうしてこの人はここで嫌だって思ったんだろう?」とか「この背景はなんだろう?」と考えるようにしています。そしてその訓練は、深い想像力を伴う。

たとえばいざ本人に話を聞いてみると、その人間性に至るまでに、どういう境遇や環境で生きてきたか、人種による差別の影響、土地の習慣や文化の歴史、そういったものを踏まえて、いまここにいるのだということがわかってくる。逆に自分がツアー中に心乱れたこともあります。忘れていた過去のトラウマを発見したり……。すごくいいカウンセリングツアーになっていますね。同じように音楽を愛していても、違うものを見ているんです。けれど、違うと思っても、心を閉ざさないことが大事で。メンバーの様子を時間をかけて見ていると、わたしのなかのメンバーへの感じ方も変わっていくんです。更新されていくものですよね。

─自分の考えや、相手への印象が更新されていく余地を持っておけることは、人間関係において大事ですよね。バンッと関わりを絶ってしまうということは、その更新の可能性を閉ざしてしまうことだと感じることもあります。

市子:そうですね。ツアーに出てみて、困難な道であったとしても、嘘をついたり、見て見ぬふりをするくらいなら、時間をかけてでも真っ直ぐに立ち向かったほうがいいと思う心が自分のなかにあることも再確認しました。

ミシェル:わたしは韓国で一年間暮らしてみて、これまでとはまったく違う人格を体現できたように感じました。そしてそれはすごくワクワクすることだったんですよね。もともとの自分は率直で、自己主張が強くて、声も大きいタイプ。アメリカ的な性格と言ってもいいかもしれません。でも韓国では、言語的な壁によってコミュニケーションが制限されていたので、よい聞き手にならなければならなかったんです。自分の言いたいことを韓国語ですべて伝えることができなかったし、同時に、多くを言うことって実はそんなに重要ではないということを本当に突きつけられました。そういう新しくてやさしい人格を自分のなかに見つけることは、すごくおもしろいことだった。

「どれだけ違う人間性や、違う価値観をもっていても、音楽という駅に入ることを選べば、混じり合うことができる」(市子)

─自分のなかに多面性があると知っていくことは、自分以外の誰かも複数の面から成り立っていると想像するきっかけにもなりますよね。折り合えない他者との違いを受け入れることについて、ミシェルさんはどんなことを思いますか?

ミシェル:『For Melancholy Brunettes (& Sad Women)』は、まさにそのトピックについて書いているアルバムです。これは「自分と違う」にとどまらず、「自分を憎んでいる」人たちのことを思い浮かべながらつくった作品でもあります。自分を憎んでいる人を理解しようと向き合うことが、状況が変わっていくために必要なことだとわたしは思うんです。

“Mega Circuit”という曲は、世界でも深刻な状況になっている、女性たちに危害を加えようとしている男性たちの集団について書いたもの。被害者や、被害者になりがちな人たちが思いやりを持たないといけないようで残念だけど、彼らに届けるためには、思いやりや想像力を持って理解しようとする姿勢がどうしても必要なんです。

少なくともアメリカでは、政治的に女性嫌悪を掲げるグループをあまりにも孤立させた結果、彼らはどんどん保守的な思想に傾いてしまっています。だからわたしは、たとえ相手が自分を激しく憎んでいたとしても、その人を理解しようとし、手を伸ばそうとすることが大切だと思っています。なぜなら、それがその人たちを引き戻すことができる唯一の方法だと思うからです。

市子:愛のかたちや表現の仕方には本当にいろんなものがあると思っていて、自分の感覚ではわかり得ないものもあるとは思っているのですが、わたしもできる限り、まずは相手を理解しようとすることを諦めないでいたいです。けれど、どうしたってわかり合えない人もいますよね。そういうときは、攻撃してまでわかってもらおうとするのではなく、見守ることが大切だと、日々学んでいます。思いを伝えること自体はいいことだけれど、時と場合によっては、ものすごく体力や精神力・エネルギーを使うし、それで自分が倒れてしまったら元も子もない。少し離れて、じっとしていると、定点観測のようにわかってくることもあるんだな、と感じています。

─自分を守るために人を攻撃するのではなく、時に離れることというのは大事なことですね。一緒にいるやり方もひとつではないというか。

市子:35年という人生のなかで、他人を理解することももちろん大事なんだけど、自分のなかにスペースがないと、相手のことをちゃんと考えることはできないんだろうなっていうこともよく学びました。なので、まずは自分のことを許して、癒して、そうしたらようやく、相手をわかろうとする隙間ができる。そんなふうに変化している自分に相手が気づいて、なにかがまた変わっていくことがあるという訓練の最中です。これは、世界のさまざまな争いについても同じようなことを考えています。

戦争なんてしてる場合じゃない、っていうふうに思います。たとえ戦争が起きている土地からは遠いところに暮らしていたとしても、爆弾が落ちて、人が死んでしまっていることは、今も続いていること。その事実がある以上は考え続けることから避けられない。ずっとその世界と一緒に、我々も生きているんですよね。

そんななかで、今日話していて思ったのは、ミシェルとわたしは、考えていることが違うところもあるけれど、やっぱり音楽という大きなものが包み込んでくれているということです。音楽って大きな駅みたいな役割をしていると思うんです。ミュージシャンしかり、いろんな人が音楽とともに生きています。どれだけ違う人間性や、違う価値観をもっていても、音楽という駅に入ることを選べば、混じり合うことができるイメージなんですね。

わたしが性別の違いによって起きることについてそこまで深く掘り下げていなかったとしても、別のミュージシャンであるミシェルさんが、それを見つけて、汲み取って、一番わかりやすい共通言語である音楽に置き換えてくれる。そうすることで、言葉で話すよりも、もっと深く、簡単に優しく、お互いを理解することができていると感じます。たとえばもし、お互いに「ええっ」と思うことがあったとして、そのトピックから話しはじめてしまうとわかり合えないかもしれないけど、彼女とわたしのあいだには音楽があって、音楽で出会っているから、音楽がコーティングして、二人を守ってくれてると思うんですね。ミシェルとも話していたのですが、「愛も生活も、たよりないから」というのは、愛という言葉に生活が入ることで、いろんな人が入ってこれるようなテーマだなと思っています。

青葉市子

1990年生まれ。音楽家。自主レーベル〈hermine〉代表。

2010年のデビュー以来、8枚のオリジナル・アルバムをリリース。クラシックギターを中心とした繊細なサウンドと、夢幻的な歌声、詩的な世界観で国内外から高い評価を受けている。2021年から本格的に海外公演を開始し、数々の国際音楽フェスティバルにも出演。2025年1月にはデビュー15周年を迎え、約4年ぶりとなる新作『Luminescent Creatures』を2月にリリース。

アジア、ヨーロッパ、北米、南米、オセアニアの五大陸で50公演以上にわたるキャリア最大規模となるワールドツアー〈Luminescent Creatures World Tour〉を開催。

2025年5月には初エッセイ『星沙たち、』を出版。FM京都〈FLAG RADIO〉では奇数月水曜日のDJを務めるほか、TVナレーション、CM・映画音楽制作、芸術祭でのパフォーマンスなど、多方面で活動している。

ミシェル・ザウナー

韓国系アメリカ人ミシェル・ザウナーによるソロ・プロジェクト。軽やかなドリームポップに鋭い内省を織り込み、アルバム『Jubilee』はグラミー賞主要部門を含む2部門ノミネート。回想録『Crying in H Mart』もNew York Timesのベストセラーを記録。コーチェラやフジロックなどの世界的な音楽フェスティバルでも活躍し、最新アルバム『For Melancholy Brunettes (& Sad Women)』で憂愁と詩情を深め、ポップと文学性を架橋する存在へ。2025年6月には東京・大阪でのジャパン・ツアーも成功させる。

(写真:Pak Bae)

プロフィール

青葉市子『Luminescent Creatures』

発売日:2025年2月28日(金)

価格:通常アナログ盤…4,400円(税込)

発売元:hermine

収録曲:

1.COLORATURA

2.24° 3′ 27.0″ N, 123° 47′ 7.5″ E

3.mazamun

4.tower

5.aurora

6.FLAG

7.Cochlea

8.Luciférine

9.pirsomnia

10.SONAR

11.惑星の泪

Japanese Breakfast『For Melancholy Brunettes (& Sad Women)』

発売日:2025年3月21日(金)

価格:CD…2,750円(税込) LP…6,380円(税込)

品番:CD…DOC425JCD LP…DOC425JLP-C5

CD…世界同時発売、解説/歌詞/対訳付、日本盤ボーナス・トラック収録

LP…世界同時発売、解説/歌詞/対訳付、ボーナス・トラック「Young Gun」のダウンロード・カード封入、限定カラー盤

発売元:ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ

収録曲:

1. Here is Someone

2. Orlando in Love

3. Honey Water

4. Mega Circuit

5. Little Girl

6. Leda

7. Picture Window

8. Men in Bars (Feat. Jeff Bridges)

9. Winter in LA

10. Magic Mountain

11. Young Gun*

*日本盤ボーナス・トラック (CD)

リリース情報

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。