イ・ランと熊谷直子。人が大好きな二人が、別れと喪失について話す。「また会いましょう」

認知症になった母との二度の別れを記録した『レテに浮かんで』を囲んで

2025/5/2

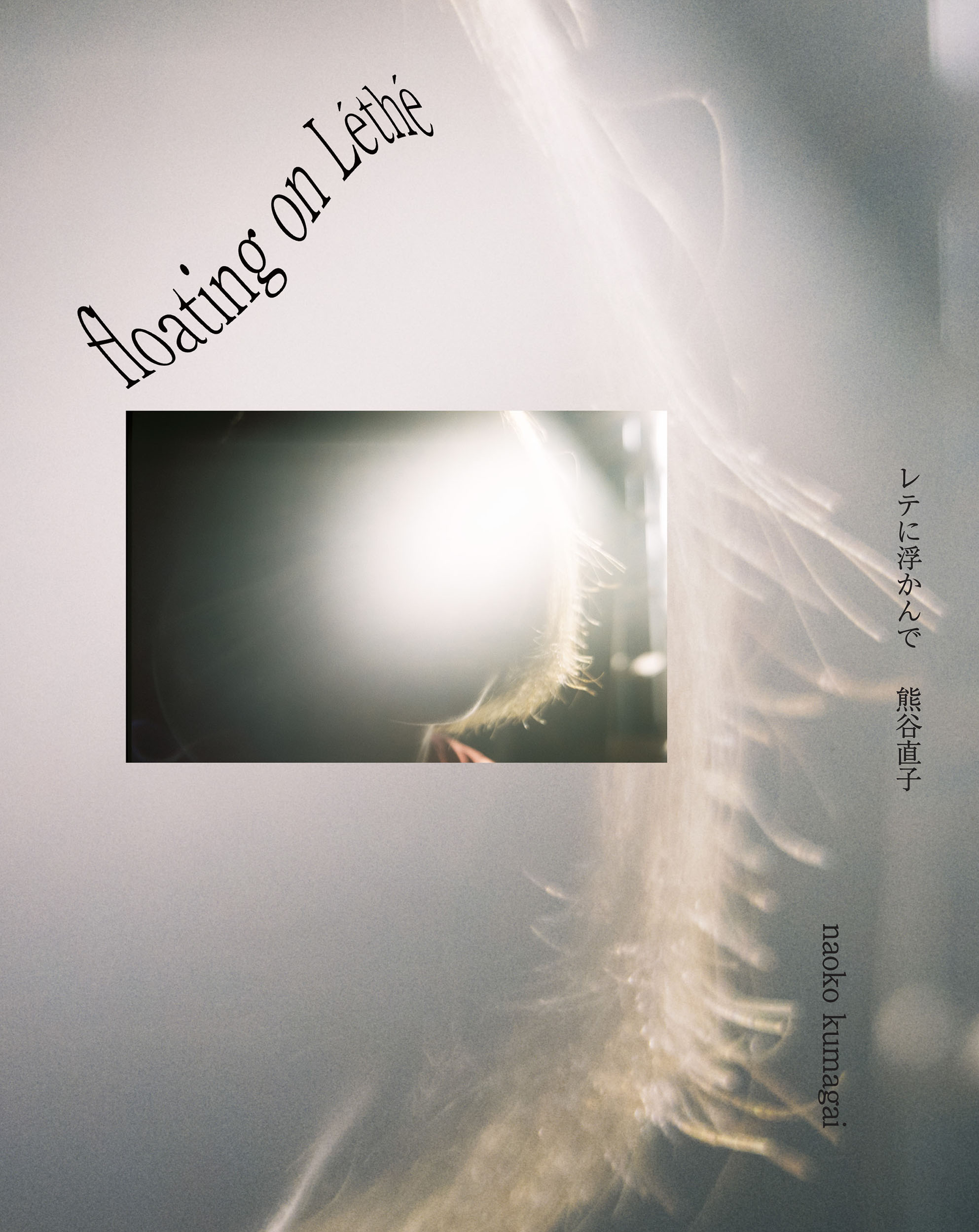

大切な人や生き物がこの世を去ったとき、残された者は喪失とどう向き合い、その後の日々をどう生きていくか。写真家・熊谷直子さんが2024年に発表した写真集『レテに浮かんで』は、認知症になった母や、仲の良い友人との別れを経験した熊谷さんが、「忘れたくないから写真を撮っていると思っていた」ことから少しずつ変化していく過程を記録した一冊です。

写真集の刊行にあたり、尊敬する表現者でもあり、親しい友人でもあるマルチアーティストのイ・ランさんを迎え、対談を実施。熊谷さん同様に、姉という家族や大切な友人を亡くし、どう生きていけばいいか考えているというランさんとともに、記憶することと忘れていくこと、つらい経験をもとに創作するときの感情の扱い方の違い、別れの後も生きていく自分たちの現在地などについて話しました。聞き手は、二人ともゆかりの深い、社会学者・日本映画大学教授のハン・トンヒョンさんです。

熊谷:ランちゃん、写真集(『レテに浮かんで』)見てどうでした?

ラン:どうでしたって?

熊谷:何か感じたことがあるかなと思って。悲しいお話じゃない写真集を作りたかったから、それが伝わってるといいなと思ったんだけど。

ラン:ふーん、“悲しい写真集”?

熊谷:ううん、“悲しくない写真集”。

ラン:“悲しい写真集”って何ですか?

熊谷:母とのお別れの話とか入ってるから、見る人によっては、やっぱり悲しくなったりするかなと思って。で、ランちゃんが見て、私の母の写真を悲しく感じたのか、どう思ったのかなっていうことに興味があって、聞きたいなって。

熊谷直子さんの写真集『レテに浮かんで』(発行:TISSUE PAPERS)より

ラン:うーん、悲しいものは悲しいものとしてあるけど。なぜなら私も大切な家族を亡くしたし、この写真集のなかにも私にとってすごく大切な、今は亡くなってしまった人がいるから。

私もその後、どうやって生きていけばいいのかについてはすごく考えてて。とくに姉の死の後、3年くらいずっと考えてて。単に別れはつらいっていうふうに終えるのではなく、私の記憶のなかで一緒に動いていくっていうか、そんな感触がある。そんな私の感触と、クマちゃんがこうして写真に撮って記録していることって共通するんじゃないかな、っていう印象を受けました。

熊谷:なるほど。私の母はもうずっと10年くらい施設に入ってたから、いつか別れが来るっていうことを覚悟してた。でも、実際にいなくなったらびっくりするぐらいぽっかり心に穴が開いて、どうしたらいいのかわからなくて、でもやっぱり私にとっては写真を撮ってその穴を埋めることがすごく必要だったから……。もしかしたらランちゃんも、作品をつくることで自分の心と向き合ってるのかなって。

ラン:ずっとそうですよ。

熊谷:ずっとそうですよね。

─写真の場合、心の動きとシャッターを押す動きって直結する感じでしょ? でもたとえば曲をつくるときは、もう少し間に過程があるような気がするので、そのあたりをちょっと教えてほしいかな。

熊谷:ランちゃんがいろんなことに悲しみや痛みを持ってつくっている曲が、それを聴く私たちには希望として聴こえる。過程といえば、私もランちゃん自身は最初から希望を描いているのか、それとも何かを経てそこに行き着くのか、知りたいと思っていました。

ラン:えーっ、希望どこにありますか!?

熊谷:希望あるよ! ランちゃんの曲聴いて、毎回毎回、ずっと泣いて、泣いたら気持ちが軽くなって、ああなんかすごくがんばれる、ってなる。

ラン:私にとって、あらゆる創作は文章を書くことから始まります。小説やエッセイはもちろん、音楽や映画もすべてテキストで始めるから、普段は言葉を記録することに集中しています。だから、ずっといろいろとテキストで記録してる。で、わざわざ希望を入れようとか、そんな気持ちはない。

“よく聞いていますよ”っていう曲に、〈何の役に立つのか/意味があるのかもわからないけど*〉って歌詞があるんだけど、聴いてくれる人たちにとって、希望を感じるからいいのか、涙が出るからいいのか、よくわからない。私にとっては、普段から言ってることを、しかもとてもつらい気持ちで(歌のなかでも)言っているだけなんだけど。もしかすると、そういうつらい気持ちを表現する人が他にいないから私の歌を聴くのかもしれないけど……。

*翻訳:清水博之

熊谷:まだ韓国語がわからなかったときに、ランちゃんの曲を初めて聴いて、心にすごく響いた。意味がわからなくても涙がすごく出てきた、自分のなかで初めての体験。

ラン:へぇ! どの曲で!?

熊谷:最初はなんだっけ? とくに“世界中の人々が私を憎みはじめた”が響いた。今回、写真展の前にこの『レテに浮かんで』の写真を使ってスライドショーをやったんだけど、実はそのときにこの曲を使わせてもらいました。もちろん聴いている人に意味はわからないだろうけど、でもたぶん何か伝わってる。私が写真に合わせてその曲を選んだことが、ちゃんと伝わってるのをすごく感じた。

ラン:でも、歌詞がわからないイ・ランの曲にいったい何の意味があるのかって思うよ。だから海外のライブではプロジェクターで字幕を出す。2012年、初めて日本でライブしたときはお客さんが15人とか30人とかのイベントだったんだけど、歌詞をプリントして配りました。

熊谷:もちろんその後、歌詞も見たし調べたりもしたけど、やっぱりその最初の、歌詞を見ずに入ってきた感情の衝撃が……。で、韓国語の勉強を始めたら、そのときに自分が感じていた感情と歌詞が一緒だったから、驚いた。

ラン:へぇーっ!

熊谷:驚いたっていうか、やっぱりそういう曲をちゃんと歌ってる人だったんだっていうことを知って嬉しかった。

「家族という言葉に入る人も、そのなかで亡くなる人も、どんどん増えていく。だからこそ、イ・ランお前は歌えるのか? って」(イ・ラン)

ラン:私はライブをあまりやらない方なんだけど、それはもともと私にとって歌は、つらいときに自分自身を落ち着かせるためのひとりごとで、人前で歌うことを想像していなかったから。聴く人は、正直な気持ちを歌う人だとか素直に自分の話をする人だって感じるのかもしれないけど、私にとっては、そのつらい気持ちをずっと繰り返し歌うこと自体がつらくて苦しい作業になる。

そういえば、私には身体と視覚に障害のある弟がいて、体が固まってしまう症状を予防するために、小さい頃に習ったピアノを今も弾くんだけど、姉が亡くなった2、3日後に追悼曲をつくってきて、お姉さんはなぜつくらないの? って……。私もつらいことを歌ってはいるけど、それを創作物として世に出すまでにはすごく時間がかかる。だから、弟には腹が立ちました。結局1年後に、姉のことを思ってつくった“PRIDE”という曲を発表したけど、ライブではまだ1度も歌ったことがない(収録2日後の2024年9月28日・29日の来日ライブで初披露)。

─直子ちゃんも今回の写真集で、母親という家族の死を扱っているよね。ランのこの話って、直子ちゃんから見てどうなのかな? ランは言葉重視だけど、直子は言葉を使わない写真という手段で表現していることもあるし。

ラン:写真は、その何かが起きた瞬間に撮らないと、あとで何があるかどうかは全然わからない。そこが結構違うと思う。

─でも写真集をつくるとなると、その過程には時間があり、編集するって作業を通じて、改めてストーリーを再構築していくってところもある。

熊谷:施設に入っている母の写真を撮り始めたときって、実はそんなに感情的になっていなくてただ淡々と記録していたんだけど、いざ写真集をつくることになって、母親が亡くなったときの写真が印刷所で紙に刷られたのを見た瞬間、自分のものじゃなく見えたからこそ涙が出てきたというか、感情があふれてきて……。撮っていたときは、感情的な部分を押し殺していたんだなってことを、改めて実感したんですよ。

熊谷直子さんの写真集『レテに浮かんで』(発行:TISSUE PAPERS)より

ラン:私の場合は、その現場ではつかむことのできない音とか声を相手にする仕事で、その瞬間には記録ができないものを相手にしてるから、記録じゃなくて記憶をする。その記憶をあとで言葉として記録する。つまり私は記憶して記録する作業だけど、クマちゃんは記録して記憶する? つまり順番が違う?

熊谷:うんうん、そう。ただ、なんか感情を蓄積させるっていうか、本当の感情はすごくずっと自分のなかにためてる。写真を撮るときは感情を自分からいったん離して、外にある感情が写真を撮らせてる感じ。自分でも上手く言えないけど、感情は外にあって、上からもう1人の私が見ていて、そうやってこれは撮りました。感情が爆発したら写真がもう撮れなくなるから、感情はいったん横に追いやって。だからこの写真集が出来上がったときに初めて感情が戻ってきて涙がバーッて溢れてきて、それが自分のなかで面白い体験だった。

ラン:そうだったんだ!

熊谷:だからランちゃんはやっぱり違うんだなって。いろんなタイプの人がいて、つくり方がみんな違っていて、その違いが面白いなって。

ラン:面白い! 私はたくさんライブをしないから、たとえば10年前に作った曲とかも歌うでしょ? 技術的にどう歌うのかはわかっているけど、歌い始めるとやっぱり当時の感情が入るから、クマちゃんみたいにいったんは感情を切り離して歌わないとだめだと思うけど、それがあまり上手くできなくてライブ中に感情が出すぎて、すごくしんどい。

─そこを分離できないから伝わるってこともあるんじゃない? それはランにとってはしんどいことかもしれないんだけど、だからこそ伝わったりするのかなと。

熊谷:うん、そうだと思った今の話。

ラン:たとえば俳優や役者のスキルって演技に必要な感情をコントロールすることで、そういう仕事。でも自分は歌うときに感情が……。歌ったら涙が出るんだけど、泣いちゃったら公演ができないっていうのがすごいつらい。だから毎回ライブのセットリストをつくるときに、そのときの精神状態によってどの曲が歌えるかどうかが変わってくる。

たとえばドジン(イ・ドジン。インディペンデントクィアマガジン『DUIRO』の発行人でもあるデザイナー)ちゃんが亡くなった直後は、“家族を探して”とか“よく聞いていますよ”とか、その人を思い出してしまう曲は歌えなかった。でも家族が出てこない曲なんてほとんどないし、この曲は大丈夫と思ってセトリに入れても、実際にライブすると意外なところで思い出して涙が出ちゃうことも多い。あと、長く生きれば生きるほど、その曲から連想する出来事や思い出す人物が増えていく。家族という言葉に入る人も、そのなかで亡くなる人も、どんどん増えていく。だからこそ、イ・ランお前は歌えるのか? って。

熊谷:うん。そうだね。たしかに。

ラン:だから、こみ上げそうになるものをこらえながらライブしてるんだけど、こらえきれなくて出ちゃったりして、でもそうなるとやっぱり恥ずかしいってのもあって、結局それがぐるぐるループしている感じです。

二人に共通する「“私たちが今生きている”ことは続いていく」感覚

熊谷:さっきは希望って言葉を使ったけど、ランちゃんが意識せずにつくって、受け取る側が解釈してるってこともあるはずで、そこを知りたかったところもあった。私も今回写真集をつくったときに、最初から希望っていう言葉で設定したわけじゃなかったけど、母との別れがあったけれどそれでも日々は続いていって嬉しいことも悲しいことも繰り返しやってきてそこに留まることなく“続いていく”ってことを表現したかったんです。見る人がいろんな受け取り方をしてくれて、それが希望になった部分でもあると思う。脈々と日々が続き少し時間が経ったある日、ふと悲しい中に留まっているわけではないのだということに気付き、だから悲しい話ではないっていうのは、今回の写真集でできてよかったなと思ったことだった。だからランちゃんと重なり合う部分があるかなって? 興味がある。

熊谷直子さんの写真集『レテに浮かんで』(発行:TISSUE PAPERS)より

ラン:さっき、写真を撮るときはいったん感情をどっか外に出して、押し殺して撮るんだけど、それが印刷されて紙になり、写真集になって改めて向き合ったときに感情が出てくるって言ってたよね。ほかに、しまっていた感情みたいなものが出てくるときってある?

熊谷:撮った写真を後で見たときに、思い出して、体のなかに記憶されていた感情が出てきて泣くこともあるし、母親のことで言うと、10年がだいたいひとつの区切りだとよく耳にしていたので、母の最後の日がくることは覚悟はしていたけども、やっぱり母がもう危ないって言われたとき、すごく泣いたんですよ。本当にもう立ち上がれないぐらい1人で泣いた。そういう感情は自分のなかにもちゃんとあるし、経験しないとその感情って蓄積されないから、なんて言うんだろう、写真を撮るために感情を蓄積させる、その行為としては良かったと思ってる。あと歌を聴いたりとか、とくにイ・ランの曲を聴くと、その感情を受けて涙が自然と出たりとか。

─感情があるから押し殺すんだもんね。なければ押し殺せないじゃん。直子ちゃんを見ていて、そういう感情が豊かな人なんだろうなって思ってる。

熊谷:ひとつ具体的な経験を話すと、実家がなくなって解体するとき、撮影したいと思って現場に行ったんですよ。そのとき、いったん感情を外に出してコントロールしようとしても、いや、してるはずなんだけど、なんだか自分の感情がもう本当にわからなくなっていて、こういうときってどういう感情で写真を撮ればいいんだろうって考えてたの。

熊谷直子さんの写真集『レテに浮かんで』(発行:TISSUE PAPERS)より

─さっき、撮るときは感情を押し殺して撮るって言ったけど、今の話は、さっきのランのライブの話のように、それが難しかったってことだよね? そういう経験って初めて?

熊谷:はい、初めてでビックリしました。だけど解体作業のお昼休みの10分くらいしか時間がなくて、そこで泣き始めたらもう撮れなくなるから、もうなんか無理やり無になって撮ったんだけど、どんな感情でここにいたらいいんだろうって考えたのは初めての経験だったので自分でも戸惑いました。

─そんな初めての状況で撮った写真は、それまでの写真と何か違ってた?

熊谷:それが、そんなに違いはなかったんですよ(笑)。結局はいつも同じようなことをしていて、その感情を、普段は自分がもっと自然にコントロールできてたんだなってことを知りました。

熊谷直子さんの写真集『レテに浮かんで』(発行:TISSUE PAPERS)より

─なるほど。ところで、直子ちゃんは人の死を扱っていても悲しい話ではないと強調していたと思うんだけど、“人の死を扱うことが悲しい話”って前提が自分自身にはまったくなかったので、私は最初からそういう先入観でこの写真集を見ていなかったし、だからこそ、それがどこから来たのかが気になっていました。

熊谷:やっぱり人がいなくなるということ、知ってる人がいなくなるって悲しいなっていうことは前提にあります。母に関して言うと、まずは認知症になったときに、私の知ってる母じゃなくなった。そこが最初の母との別れで、すごく悲しくて悲しくて、もう仕事も写真もやめて私が母の介護をしようかと思ったぐらい悲しかった。でもそうすることで自分の人生がなくなってしまうからそれじゃいけない、私は写真を撮り続けていかないといけないとハッと思い返して、認知症になった母を撮り始めたことで新しい関係が生まれて、写真を撮りながらゆっくりとお別れをしていると感じていたのでそんなに悲しくないだろうと思っていたんだけど、やっぱり実際に目の前から母の体がなくなって、すでに私の知ってる母でなかったとしても、物理的にいなくなったことで、ぽっかりと穴があいた感じがしました。

だからそういう経験をしたことがある人は、この写真集を悲しく感じるのではないだろうかと、自分のなかで想像はするし、だからこそ写真集で、私がそこにずっと立ち止まって悲しんでいるわけではないっていうことを伝えたかったから、「この写真集は悲しくない」と強調していたのだと思う。

ラン:ハンさまのように、人の死が無条件にすべて悲しい話なのかという問いは私自身にもあるけど、愛する人がいなくなって、なぜ自分はこんなにつらいのかということは、ものすごく考えた。会いたいのに会えないし、話がしたいのに話せないという悲しさ。その人のストーリーがそこで終わってしまって、それ以上つむがれることがなくなってしまったという残念さ。あと、そこに物質として存在しなくなって触れることができないということが、とても悲しい。

“笑え、ユーモアに”は、2枚目のアルバム『神様ごっこ』の1曲目が〈韓国で生まれ暮らすことにどんな意味があるとお考えですか*〉って歌詞で始まるから、その答えになるような曲にしたかった。経緯を話すと、親しい友だちが亡くなった後、いつものメンバーで集まっても、いつものタイミングで聞こえていた笑い声がないことにふと気づいてつらくなったことから、笑い声ってものすごくその人を表す特徴になっているなって……。

この曲の歌詞は、自分がここにいるってことを周囲がなかなか気づいてくれないという内容なんだけど、笑いたい気持ちになって笑うことって、自分が生きているって信号を出すことだと思った。だからそのとき、1曲目の問いに対する答えは出せなかったけど、私たちが今生きているということはわかっているし、それを笑い声で表現しようとした。

*翻訳:清水博之

─“私たちが今生きている”ことを表現してるって、直子ちゃんの今回の写真集もそうだよね?

熊谷:うんうん、そうですね。

─生きることは続いていくっていう。

ラン・熊谷:そうですね。

「自分の体を使ってどんな仕事ができるだろう」「写真家である前にまず人でありたい」

ラン:さっきの話に戻るけど、笑い声とか、においとか、手触りとか、そういう目に見えないエネルギーみたいなものを感じることができないっていう喪失感。こういう喪失感って他の人にもあるはずで、たとえば大きな災害とか戦争とか、多くの人が亡くなるような出来事を想像すると、同じような喪失感が無数に存在すると考えると、気が狂いそうになる。

私が泣くときは、この瞬間に私みたいに1人で泣いている人がいるのか、こらえながら自転車に乗っているのか、それとも映画館で映画を観ているのか、いろんな人を想像して、それを言葉にするし、それが歌詞にもなる。さっきクマちゃんが1人で大泣きしたって言ってたけど、そういう感情のなかにいるクマちゃん想像すると涙が出てくるし、これからは、クマちゃんが感情を押し殺しながらシャッターを押す姿や、その写真を見て泣く姿も想像すると思う。

─感情をコントロールできずに泣きながら歌っている表現者のランが、感情を押し殺しながらシャッターを切ったり、あとでプリントを見て泣いたりしている表現者、直子の話を聞いて、想像力の世界を広げていく瞬間だ……! 人が人と交わる意味そのものだな。

ラン:そういう意味では、最近初めて、役者という存在の意味がわかってきた。今まではなぜわざわざ上手に嘘をつく仕事を選ぶのか、まったく理解できなかった。でも演技って、想像力を駆使して他人になりきる経験だから、人間に対する理解や想像力がものすごく重要なんだってことに気づいた。俳優がいろんな人の日常的な物語を体で表現して直感的に伝えてくれることで、人にはこんなにつらいときや悲しいときがあるんだって、私たちはもっと豊かに想像できるようになる。

最初のアルバム(『ヨンヨンスン』)はミュージシャンになる気もなくただ自分がつくっていた歌を集めて出しただけだったけど、それが出たらミュージシャンと呼ばれるようになって、ライブをすることも増えた。そこから仕事として次は何を話せばいいのかを考え始めて、2枚目のアルバムでは1枚目と何か違うことをしなきゃと思って、韓国で生まれたひとりの韓国人としての生きづらさを歌にした。それは私がつくった私の話なんだけど、たぶんみんなにも同じような気持ちがあったから、そこに自分自身の話を重ねたのかと……。

こうして2枚目のアルバムが評価された後、私はこんな気持ちだったけど他の人はどうだったんだろう? って考えるようになって、3枚目は、語り手が自分じゃない曲をいっぱいつくろうと思った。結局、半分は他の人物になって語る話で、半分はイ・ランとして語る話になったんだけど。

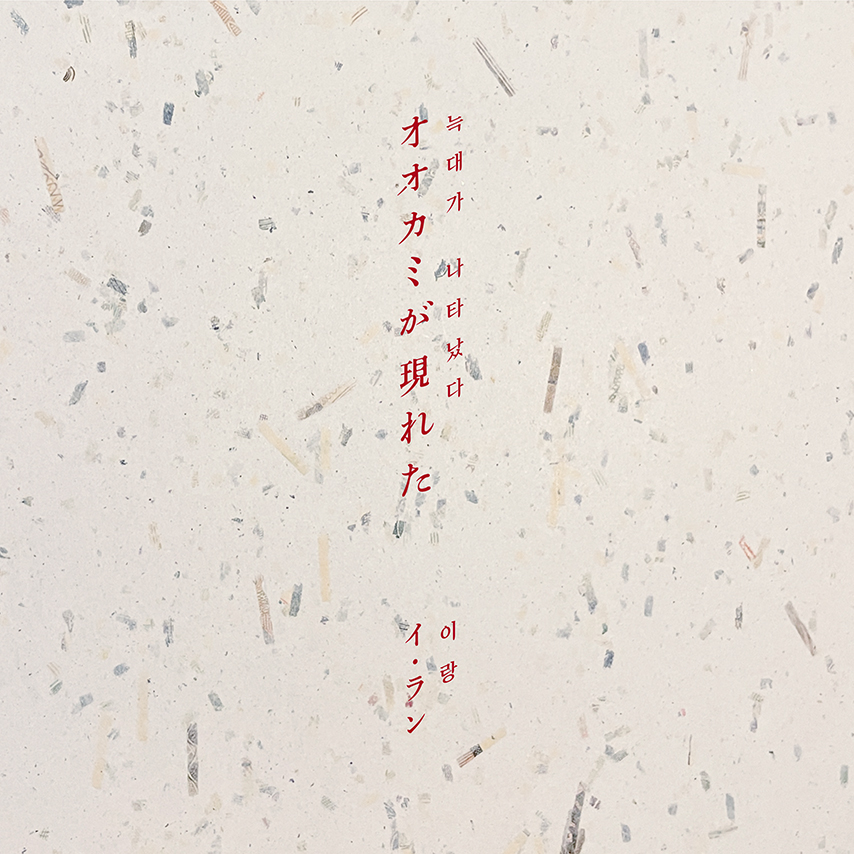

イ・ランさんの3枚目のアルバム『オオカミが現れた(늑대가 나타났다)』(発行:Sweet Dreams Press)

─おお、半分は俳優の実践。

ラン:自分ではない人の物語に興味がわくようになって、それを語るためには何が必要かって考えるなかで、俳優がやっていることの意味に気づいたという。これまで歌や文章で表現してきたけど、今後、自分の体を使ってどんな仕事ができるだろうって最近よく考えていたこともあって……。実際に俳優をやるかどうかはわからないけど。

熊谷:実は私も子どものころ、俳優になりたかったときがあった。いろんな人になれるからで、それは今でも私が役者にすごく興味を持っている部分だし、自分が人生のなかで、人前でもっと感情的になりたいと思っているのかもしれない。

ランちゃんは歌も歌ってるし、映画もつくるし、イラストも描く、本も書く。いろんなことで表現してるから、ランちゃんを一つの肩書きで括るのは私の中で違和感があるんだよね。私は写真でしか表現してないし写真家なんだけれど、私も肩書きで自分を名乗るのはちょっと違和感があって。写真家である前にまず人でありたいし、自分自身が興味を持っていることをつねに体のなかに蓄積して、それをいろんなかたちで表現したいと思ってる。

記憶とともに、人は生きていく。記憶としてよみがえらないものも含めて

─2人は違う国で生きているわけなんだけど、そのあたりって2人にとってどうなんだろう?

ラン:私はすごく人が大好きで、人のことをいつも考えているので、別にひんぱんに連絡を取らなくても、飛行機に乗ってどこかに行かなくても、つねにいろんな人と一緒にいるような感覚を持って生きているし、とにかく今生きてる人に対しては、また会えるし、会いたいから、それまで死なないでいてほしい、死なないでいてくれたらいいなと思ってる。もうここにはいない人に対しても、つねに一緒にいる気持ちは持っているけど、今生きている人とは違うつながり方、感覚を持っているので、そういう悲しみを抱えながら、ともに、そんなふうにつながっているっていうか。

熊谷:私は、やっぱり違う国に生きてるからこそ、習慣や感じ方が違ったりするのが面白いから、イ・ランという人に会いに行くっていう行為がとても大切。でもこの距離感があるからこそつねに、さっきランちゃんが言ったように、そんなにしょっちゅう会わなくても、会ったときに、お互い共有したいと思える感情が増えてくるのかな、と思ってます。だから、会っていない間にいろんなことがあって、それを共有するためにときどき会いに行くっていうのが、私がすごく大切にしていること。

私自身にとって写真を撮る行為はその人を知りたいっていう気持ちとつながってるんだけど、その気持ちは写真を撮るという行為のためのものではなく、純粋に人が好きだから。その人を知りたいっていうことが最初に、前提にあって、その気持ちを一番シンプルに実行できるのが写真を撮ることで。友だちや人のことが好きだから、誰かに会いたいとか、やっぱり人とかかわりたいと思ってる。今日対談して、ランちゃんともっといろんな話をして違いを知って写真を撮っていきたいと新たな気持ちが生まれてきたから、これからもこうして時々会えるといいなと思います。

ラン:「また会いましょう」っていう言葉の力を感じます。

熊谷:うん。また会いましょうって本当にいつも思って、最後、悲しくなるときももちろんあるけど、でもやっぱりちゃんと会えるって思ってお別れしてます、いつも。

熊谷直子さんの写真集『レテに浮かんで』(発行:TISSUE PAPERS)より

野村:最後にひとつ。写真集のあとがきに直子さんは、「私はこれまで、忘れたくないから写真を撮っていると思っていた。だけど、これからは『たとえ忘れたとしても、消えることはないのだ』という気持ちも込めてシャッターを切っていきたいと思う」と書いていましたが、その変化について聞いてもいいですか? 私は、自分が生きている限りはなるべくいなくなってしまった大切な人のことを覚えていたいっていう気持ちがすごく強くて、苦しくなることが多い。その人の物語、人生を忘れたくなくて何かをつくりたい、したいっていうのがあって……。

熊谷:実家が取り壊されると決まったときに、それまでは実家や地元に対する愛着や愛情がまったくないと思っていたにもかかわらず、忘れていた感情が溢れ出てきたんですよね、楽しかったことも忘れてしまいたい嫌だったこともたくさん。自分が意識して覚えていようとしなくても、自分のなかにはちゃんとそういう記憶が刻まれているんだなって。だから、覚えていなくても必要なときには体のなかから出てくるんだなってことを知ったので、忘れてしまってもいいのだろうと思いました。

ラン:私もそう思っています。でもだからこそ、記録の力がとても大きいということも感じます。先日、今つくっている本のために自分が小学生のころに書いた記録を読んでいたら、書いたこと自体も忘れていたのにそのときの記憶がよみがえってきて、当時のニュアンスとか印象とか、感じたことも正確に思い出せました。だからやっぱり、体のなかに残ってるってことはすごく感じる。記録を見ることで、体に残っているものがよみがえった。だから記憶とともに、人は生きていくんだと思います。記憶としてよみがえらないものも含めて。

イ・ラン

韓国ソウル生まれのマルチ・アーティスト。2012年にファースト・アルバム『ヨンヨンスン』を、2017年に第14回韓国大衆音楽賞最優秀フォーク楽曲賞を受賞したセカンド・アルバム『神様ごっこ』をリリースして大きな注目を浴びる。「2021年に発表したサード・アルバム「オオカミが現れた」は、第31回ソウル歌謡大賞で「今年の発見賞」を受賞、第19回韓国大衆音楽賞では「最優秀フォーク・アルバム賞」と「今年のアルバム賞」の2冠を獲得するなど絶賛を浴びた。さらに、エッセイ集『悲しくてかっこいい人』(2018)や『話し足りなかった日』(2021)、コミック『私が30代になった』(2019)、短編小説集『アヒル命名会議』(2020)を本邦でも上梓し、その真摯で嘘のない言葉やフレンドリーな姿勢=思考が共感を呼んでいる。

熊谷直子

幼少期よりカメラに触れ、写真を撮りはじめる。20歳でパリに渡り、写真・芸術 を学ぶ。ドキュメンタリー性のある作風を生かしたポートレイト撮影を得意とし、雑誌・webなどさまざまなメディアで活動する。作家として、2017年に『赤い河』2024年『レテに浮かんで』(ともにTISSUE PAPERS)を発表。 また、『月刊二階堂ふみ』『杉咲花ファースト写真集・ユートピア』『山本舞香Bailar』など人物 に焦点を当てた写真集も多く発表している。

プロフィール

『レテに浮かんで』

カラー128P、モノクロ8P

230mm×182mm

カバー鏡面紙仕様

定価¥8,000(税別)

日英テキスト収録

写真・テキスト:熊谷直子

編集・デザイン:安東嵩史(TISSUE PAPERS)

印刷:藤原印刷株式会社

ISBN 978-4-909287-09-0

※取り扱い書店およびTISSUE PAPERSオンラインストアで手に入ります。

書籍情報

me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら

*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。