世界はいつも、ここにある。映画『Here』バス・ドゥヴォス&リヨ・ゴンが話す

あなたは決してひとりではない。対立ではなく、つながりの物語を

2024/3/25

うとうとと眠っているうちに最終電車を逃した掃除婦。故郷のルーマニアに帰ろうか悩み、周りの人たちへのお別れの挨拶に冷蔵庫の残り物でスープをつくり配る建設労働者。多言語・他文化が共生するベルギーにおいて、現代社会では見落とされてしまいがちな些細な日常の断片を掬い上げ、熱のこもった愛情を世界中から集めているバス・ドゥヴォス監督の『ゴースト・トロピック』(2019年)と『Here』(2023年)が、日本で初公開を迎えています。

ブリュッセルの夜の街を、光がこぼれる森の茂みを、彼らは誰に指示されるでもなく、自らの足取りで歩きます。そして、思いがけない他者と偶然出会い、人間以外のあらゆる光や影、植物、音……の満ちた世界と出会い直していく――。

バス・ドゥヴォス監督の映画からは、一見些細で見落としてしまいそうなものが宿すナラティブに目や耳を澄ませる注意深さこそに、人間らしく生きることにかかわる大きな充足と、「自分の居場所はここにあったのだ」とハッとするような治癒の感覚があることを、やさしくはっきりと思い出させます。

今回、バス監督と『Here』主演のリヨ・ゴンさんの来日にあわせて二人に話を聞きました。信頼関係を重んじるバス監督の映画づくりの現場と、リヨさんが運営するコレクティブ「HE4RTBROKEN」の共通点や、歩くことの哲学的意味。そしてHere――「世界はここにある」という言葉について。

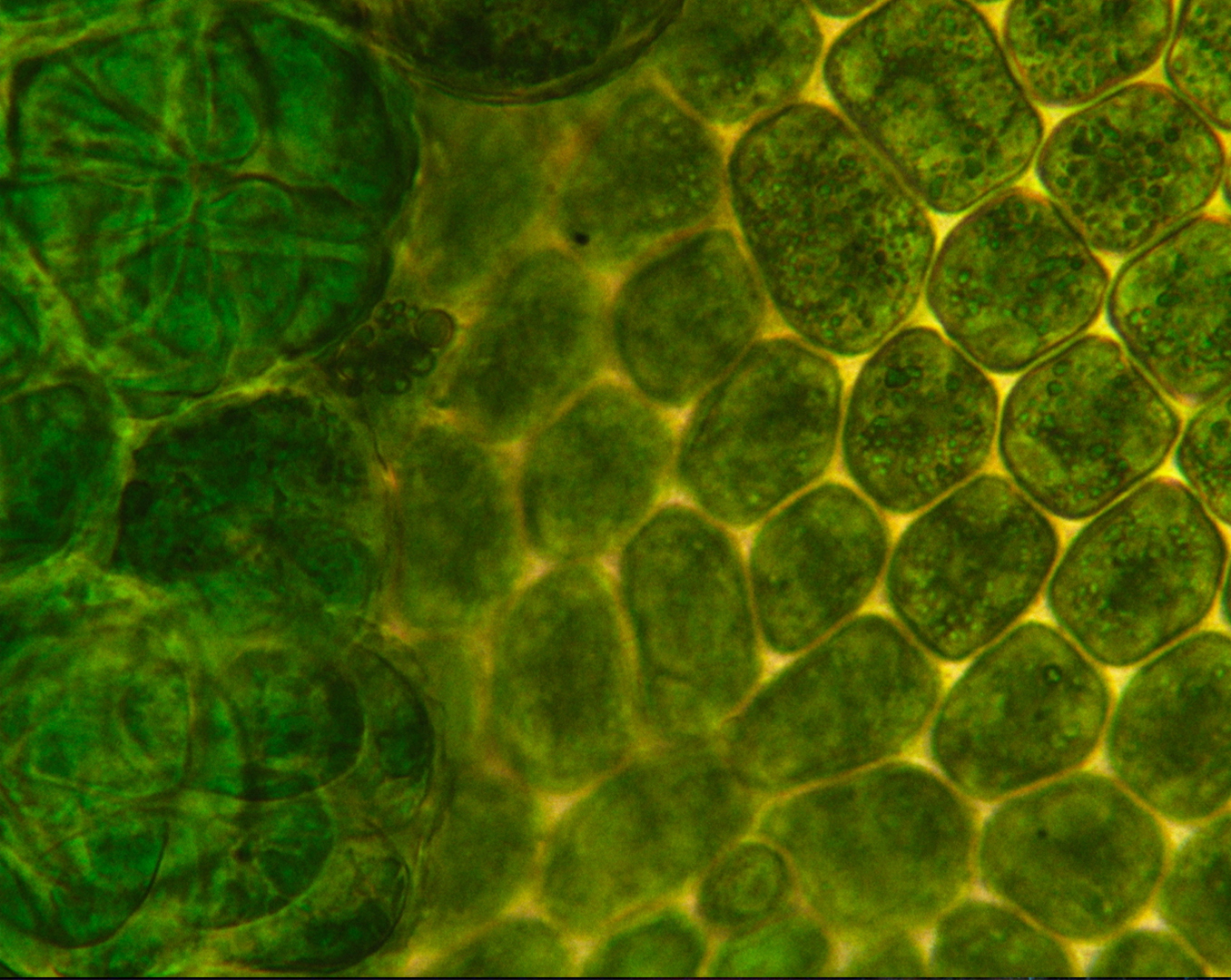

─『Here』『ゴースト・トロピック』は、いずれも権力的、英雄的で直線的な物語とは異なりますね。まさに『Here』で物語の主役となっていた、立ち止まらないと見過ごしてしまうかもしれないけれど、豊かに広がっている苔の世界のように、水平で有機的で中心のない、「個」の生命力を信じられるような作品でした。

バス監督は、いくつかのインタビューで「世界は物語で構成されている」というようなことを話されています。あらためて既存の物語にどんな違和感をもち、それゆえにいまどんな物語が必要だと考えたのでしょうか?

バス・ドゥヴォス(以下、バス):多くの物語が、ものごとをすごく狭く見ている気がしているんです。けれど自分は、広く、フラットに見ていきたいという思いがあります。視野を広げ、それぞれがもつ異なるナラティブについて考えていきたいというのは、『Here』の中心にあるテーマでした。対立の物語ではなく、共生や協調、つながりの物語を、フィルムメーカーとして描きたいと強く思っています。

─スープをシェアするというアイデアがとても素敵でした。「対立」に関して考えると、世界のあらゆる場所で、多くの人が対立を避けたいと思いながらも避けられていない状況にあるのではないかと思います。この作品では、人と人がともにあるためのひとつの方法として、スープをシェアするというアイデアが用いられていました。スープというのは、あたたかく、そうっと運ばないとこぼれてしまいますね。象徴的かつ、いますぐにでも取り入れられそうなこの魅力的なアイデアの発想はどこからきたのでしょう?

バス:わけあたえるという行為は、もっとも人間的なことのひとつだと思います。食べ物をわかちあうことは、わたしたちが社会的なつながりを確立する方法でもありますよね。SF作家のアーシュラ・K・ル=グウィンによる『The Carrier Bag Theory of Fiction(フィクションのキャリアバッグ理論)』(1986年)というエッセイで、「わたしたちがどんなイメージで物語るのか?」ということについて書かれているのですが……。

世の中にある多くの物語は、ヒーローが敵を倒すというように、マスキュリンで、武器のイメージを宿した物語ですが、わたしたち人類が最初に生み出したのは、武器ではなく、木の実や果物を拾い集め、持ち帰り、保存し、料理し、わかち合うための器であったはずだと、ル=グウィンは書いています。武器の物語のほうが壮大だけれど、器の物語のほうが遥かに人間的だと彼女は主張しているんです。自分がシナリオを書くうえで直感的に意識していたことが言語化されていると感じました。

お互いに信頼関係があるというのが映画づくりの基本であり、大切なこと

─この作品は、16mmフィルムによる静かな音、映像によって、観客が映画にうつる世界に招き入れられるような感覚がありました。主演のシュテファン・ゴタさんは演劇の演出家が本業であり、リヨ・ゴンさんは、普段は映画編集者として仕事をしながら、DJとしても活動されています。俳優ではない方をメインキャストに招いたのはなぜなのでしょう?

バス:シンプルに、好きな人たちと仕事したいからです。だからわたしは基本的には、友人や、その延長線上の関係性のなかで仕事をすることが多いですね。あまり遠い関係にある人とは一緒に仕事をしません。それに演技経験の有無もあまり重要視していません。むしろ場合によっては、プロの俳優と仕事するほうが、難しいと感じることもあります。

カメラの前に立つ人が、カメラの前の後ろにいる人を信頼し、その逆もまたそうであれば、すべてがうまくいくと思っています。お互いに信頼関係があるというのが映画づくりの基本であり、大切なことだと考えています。なぜなら、カメラの前に立つ人にとって、安全じゃないと感じる状況だとすれば、それは問題ですよね。だから映画制作の現場が、お互いを知り、一緒にいて心地よいと感じるための時間や労力が注がれた場所であることが重要です。

撮影中に、リヨがなにか理解できなかったり、気に入らなかったり、疑問を抱いたりしたこともあったでしょう。けれど、そのことを質問できる環境だったんじゃないかなと思っています。わたし自身も、すべての質問に対する答えを持っているわけじゃないけれど、一緒に少しずつ見つけていくことを大切にしています。わたしにとって仕事とは、そういう正直なプロセスがあるということなのです。

─リヨさんは、今回の作品にかかわってみていかがでしたか?

リヨ:はじめから、バスがいきなりわたしに声をかけてきたわけではなくて、共通の友達を通じて依頼がありました。まず『Here』のシナリオを読ませてもらい、ブリュッセルの中国人コミュニティについて書かれた部分に対して、自分が知っていることとは少し違うと感じたところに関して、ディスカッションをしたというのが最初でした。

バス:もし間違っていたらリヨに訂正してほしいのですが……(リヨさんを見る)。ブリュッセルにおける中国人のコミュニティは、たとえばルーマニア人のコミュニティのように緊密ではないと認識しています。だから中国人のコミュニティの感覚を掴むことはとても難しく、リヨの話が制作のうえでも本当に必要だったんです。

“クラブで泣く”をスローガンに掲げるブリュッセルのコレクティブ「HE4RTBROKEN」

─『Here』も『ゴースト・トロピック』も、移民である人に光を当てています。社会のなかで弱い立場に置かれている人を眼差したうえで、彼らの生が一方的に脅かされるような描写を行わないよう、注意深く構成されている印象を受けました。

リヨさんは、DJとして「HE4RTBROKEN」というコレクティブでパーティを開いていますね。先日は収益をパレスチナ / ガザ地区への寄付にもあてていて、このパーティーも「safe」であることを大事にしながら、音楽を通してつながりをつくろうとしているのだろうと受け取りました。リヨさんと、バスさんがつくるものには、もともと重なる部分があると感じたのですが。

リヨ:親和性があるというのは、まさにそうですね。わたしがこの映画に出演することを引き受けたのは、バスがやっていることと、わたしが普段考えていることのテーマにつながりを感じたからです。

イベントをオーガナイズするおもしろさは、コミュニティのための場をつくれるところにあると考えていて、わたしたちがつくるコミュニティでは、音楽を共有することが一種のケアであってほしいと願っているんです。

「HE4RTBROKEN」という名前には、悲しみだとか、複雑な感情を受け入れてもいい場所にしたいという意味を込めました。それに、当時14歳だったUKの女の子が書いた、わたしたちが好きな曲のタイトル(T2 feat. Jodie Aysha “Heartbroken”)でもあります。彼女は初めての失恋について心の底から語っていて、これはわたしたち自身の曲だと思いました。クラブで泣いてもいいし、音楽を共有することでケアし合うことができたらいい。そういう、わたしたちの夜のためのスローガンです。酔っ払ってめちゃくちゃになるためにナイトクラブに行きたがるヤツらや、マスキュリンで高圧的で、場所を占領するようなヤツらを寄せ付けないようにする意味もありますね(笑)。

テーマは「crying in the club」。

入場料の収益をパレスチナ / ガザ支援にかかわる組織に寄付するなどもおこなっている。

世界はいつも、ここにある。だから、見て、感じればいい。そのなかに、すでにわたしたちはいるのだから

─大事なことですね。『Here』も『ゴースト・トロピック』には、安らかさも覚えますが、同時に登場人物たちは自身満々でハッピーなわけではなく、問題にも直面しているし、疲れています。そこからウロウロと日常の時間や速度を離れて歩くということで、自己回復していく描写が印象的でした。「歩く」という行為は、監督にとってどういう意味があるのでしょう?

バス:歩きながら世界を認識することは、この世に存在することと多くの哲学的な関わりを持っている、と考えています。わたしにとって歩くことの面白さは、それがわたしたちの本質に非常に深い関わりを持っていることが大きいですね。

わたしとリヨは、東京滞在中に、道を探すために携帯電話を見ながら歩いています。だから必ずしもそうなるとは限らないけれど、それでも歩いていれば、見知らぬ人と出会う可能性があります。

わたしは実生活においても、映画制作においても、特に初めて誰かに出会う瞬間に何が起こるのかということにとても惹かれます。なぜならわたしたちは人間であり、身体的な触れ合いを多かれ少なかれ必要とし、誰かに自分の存在を認めてもらう必要があるからです。歩くということは、わたしにとって本当に重要な哲学的な意味を持っているので、このことについて話そうとすると、1日だって話し続けられるのですが……。

バス:言ってしまえば、歩くということは、自分の周囲を認識するということですらないと思います。ただ、地面に触れているということそのものに意味があるというか。デイビッド・ホワイトというアイルランドの詩人の詩に、「Your great mistake is to act the drama as if you were alone.」(『Everything is Waiting for You』より)というとても美しい一節があります。

彼は、あなたは決してひとりではない、と言っています。たとえば……(座っているソファを撫でながら)このソファはわたしのパートナーであり、わたしを座らせてくれます。このライトはわたしがほかの世界を見るために照らしてくれています。この電話は、わたしと誰かをつないでくれます。それにもかかわらず、わたしたちはそのことをすぐに忘れ、孤独を感じ、悲しくなりますよね。

彼の詩は、「世界はここにあるんだ」とわたしたちを励ましてくれる。世界はいつも、ここにある。だから、見て、感じればいい。そのなかに、すでにわたしたちはいるのだから。歩くことというのは、人と出会うだけではなく、まわりにあるすべてのものとの出会いでもあるのです。

ものの名前をつけること、多言語・多文化が共生するベルギー・ブリュッセルで暮らすこと

─素晴らしい話を聞かせてくださり、ありがとうございます。『Here』に映っていたのは、ものごとを「切りわけない」というまなざしだったのではないかと思います。たとえば移民ということに考えをめぐらせたときに、そもそも国境やそこに付随する「管理」のルールというのも、人が生みだしたものであるという側面があります。「こちら側」と「あちら側」に切りわける「線」のようなものによって、一人ひとりの生が束縛されたり疎外されたりすることから逃れようとしている仕草が、この映画には描かれていると感じられました。

それと深くかかわると感じたのが、作中で重要なものとしてたびたび登場する「名前」という概念です。「名前」というのは、無数の存在から個の存在を認めることでもあるし、同時に、名付けることで、ものごとを区別したり、管理したりするために利用されかねないものですよね。

バス:そうそう、「名前」というのは、『Here』にとって重要なアイデアでした。わたしたち人間は、ものごとと親密な関係を築くために、その名前を知っておく必要があります。目の前にあるものを知らなければ、それを研究することはできません。しかし同時に、これは世界についてのさまざまな考え方、精神的なもの、宗教的なもの、土着的なもの、あらゆる知性などにも言えることだと思いますが、名前をつけることは実は世界から距離を置く方法でもあります。

─リヨさんが演じる苔の植物学者のシュシュは、苔の名前はたくさん知っているけれど、シュテファンの名前は知らないまま、ふたりは親密なほんのひとときを過ごします。『Here』も『ゴースト・トロピック』もそもそも言葉数が多くないことを踏まえると、言葉というものを信じている側面と、それだけでは伝えられないものがある、という両方の思いがあるのでしょうか。

バス:わたしはその両方の考え方が好きですね。すべての植物の名前を知っていれば、森のなかでの歩き方も違ってくるし、もっと敬意を払うようになります。同時に、わたしたちは名前をつけたり、名前を知ったりする必要性を超えることができるという考え方も好きです。たしかスーザン・ソンタグがインタビューで話していたことだったと思うのですが……。「世界に名前をつける必要性というのが、わたしたちにとっての偉大な限界である」 というようなことを、彼女はとても美しい言葉で、言いました。

リヨ:『Here』の制作中、「名前をつける」ことに関してバスと話し合いました。そのとき、わたしは漢字の成り立ちを説明したのです。フランス語や英語とは文字や言葉の成り立ちがまるで違うので、「名前をつける」ことのやり方も異なるということについて……。

わたしはリエージュというベルギーの小さな都市の出身で、そこはブリュッセルよりも移民も少なく、多様ではありませんでした。少なくとも子どもの頃は、中国人の子どもはわたし一人だったと記憶しています。そこで感じた難しさが、さまざまな場所から人が移り住んでいるブリュッセルに引っ越した理由のひとつです。多文化社会のブリュッセルで生活するなかで、わたしたちはそれほど違っていないし、多様性のある都市はとても豊かなのだという単純なことに気づきました。学校や街で、中国人の女の子として特別視されることもなかったような気がします。

わたし自身は、さまざまなルーツの人たちに囲まれているほうが心地よいと感じます。でも、ヨーロッパに移民が多いのは植民地主義の歴史の影響でもあるため、多くの問題もあります。ベルギーはコンゴからの移民が多く、フランスは北アフリカ諸国からの移民が多い。植民地主義の歴史を顧みると、ひとえに多様性をもてはやすこともできず、非常に複雑だと思います。

そんなやりとりを踏まえて、作品のなかで、いっとき言葉を忘れてしまったシュシュが、ものの名前をひとつずつ思い出していくシーンのモノローグが中国語だったのはとてもうれしいことでした。中国の初期の漢字は亀の甲羅に由来していたり、鳥の足跡であったり、自然界に由来している。漢字の一音一音が、自然とかかわりあっている。だからわたしにとって、この映画につらぬかれている「ものの名前をつける / 名前を知る」ということは、人間が世界の起源や、自然とのつながりを感じるということだと思うのです。

バス・ドゥヴォス

1983年生まれ。ベルギー・ズーアーセル出身。長編第1作『Violet』が2014年ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門で審査員大賞を受賞。続く長編第2作『Hellhole』も2019年の同映画祭パノラマ部門に選出されると、カンヌ国際映画祭監督週間では長編3作目『ゴースト・トロピック』が正式出品となる。最新作『Here』は2023年のベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門の最優秀作品賞と国際映画批評家連盟賞(FIPRESCI賞)の2冠に輝く。

リヨ・ゴン

1988年生まれ。ベルギー出身。映画編集者、DJ、俳優。ブリュッセルの国立映画・演劇学校 INSAS(The Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion)で 映画編集の学士号を取得。ビジュアル・アートとナラティヴの融合に関心を持ち、多くのビデオアートの編集を手がける。長編映画では、アラン・ゴミス監督『わたしは、幸福(フェリシテ)』(17)、ワン・ビン監督の『青春』(日本公開2024年4月)の編集者の1人を務める。音楽家を両親に持つリヨはDJとしても才能を発揮し、ブリュッセルのコレクティブHE4RTBROKENを主宰し、英国人気ラジオ局NTSのレジデントを務め、ブリュッセルのロングランパーティーのHE4RTBROKEN NIGHTでVegyn や Laurel Haloと共演している。ブリュッセルのカルチャーシーンを牽引している1人。

プロフィール

『Here』

ブリュッセルに住む建設労働者のシュテファンは、アパートを引き払い故郷のルーマニアに帰国するか悩んでいる。姉や友人たちにお別れの贈り物として冷蔵庫の残り物で作ったスープを配ってまわる。出発の準備が整ったシュテファンは、ある日、森を散歩中に以前レストランで出会った女性のシュシュと再会。そこで初めて彼女が苔類の研究者であること知る。足元に広がる多様で親密な世界で2人の心はゆっくりとつながってゆく。

監督・脚本:バス・ドゥヴォス

出演:シュテファン・ゴタ、リヨ・ゴン、他

配給:サニーフィルム

全国上映中

『ゴースト・トロピック』

掃除婦のハディージャは、長い一日の仕事終わりに最終電車で眠りに落ちてしまう。終点で目覚めた彼女は、家へ帰る手段を探すも、もはや徒歩でしか帰れないことを知る。寒風吹きすさぶ街を彷徨い始めた彼女だったが、予期せぬ人々との出会いを通じ、その小さな旅路は遠回りをはじめ――。現代ヨーロッパの縮図とも言えるブリュッセルを舞台に、真夜中の一期一会がもたらす温もりが優しく心をつつむ、奇跡の長編3作目。

監督・脚本:バス・ドゥヴォス

出演:サーディア・ベンタイブ、マイケ・ネーヴィレ、シュテファン・ゴタ、他

配給:サニーフィルム

全国上映中

作品情報

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。