キース・ヘリングが時代を超えて問う、同性愛やエイズへの差別や偏見

躍動感あふれる線描、喜びを爆発させるような踊る人物が生まれた背景とは

2025/9/30

世界中のドキュメンタリーの中から、丁寧に厳選した作品だけを届けているドキュメンタリー・プラットフォーム「MadeGood.films」で、現在ドキュメンタリー映画『キース・ヘリング〜ストリート・アート・ボーイ〜』が配信中です。1980年代のニューヨークにおける伝説的なアートシーンの先駆者であり、ポップカルチャーとファインアートの世界に革命をもたらしたキース・ヘリングの作品は日本でも根強い人気を誇り、一度は見たことがあるという方もきっと多いのではないでしょうか。

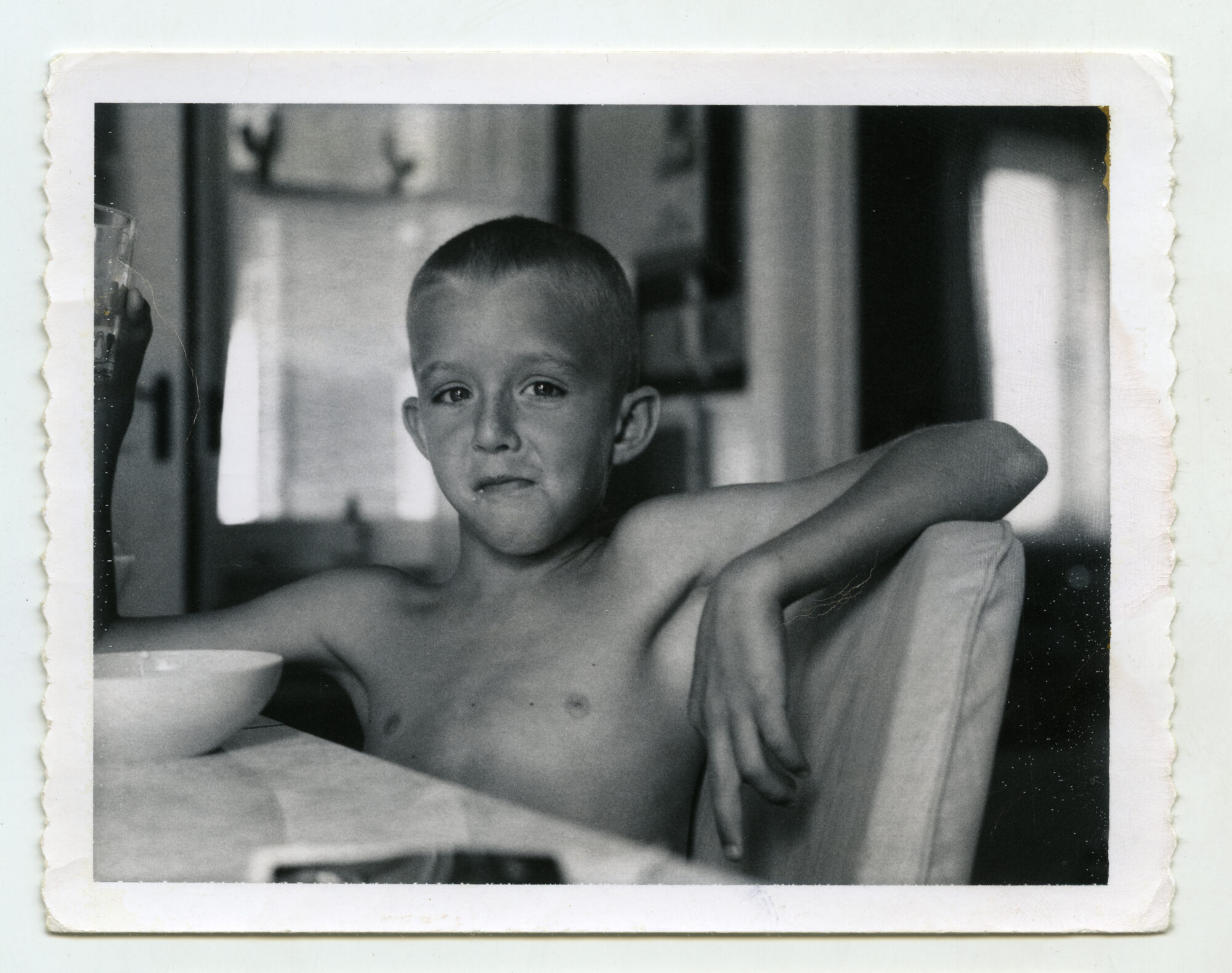

1990年、31歳という若さでエイズによって亡くなったキース・ヘリング。亡くなる前年に自身の人生について詳細に語ったインタビューや彼を知る人たち、NYの様子が伝わる貴重な映像によって本作品は構成されています。自由と愛を謳い、多くの人に愛の希望を届けた彼の作品の背景には、愛や生活を奪おうとするものへの抵抗や、共に乗り越えるための連帯の意識が常に存在していました。レズビアン当事者の視点から発信を行うライターの山﨑穂花さんが、ヘリングの歴史を辿りながら綴った本作品のレビューをお届けします。

新宿二丁目のLGBTQ+クラブ「AiSOTOPE LOUNGE」のミラーボールの光が反射する中、開放的な空気を感じながらも、ふと40年前のキース・ヘリングが生きた時代を思う。今の私たちが享受しているわずかな自由は、彼のような先駆者たちの闘いの上に成り立っているのだと。

ヘリングが通ったニューヨークの伝説的ゲイディスコ「パラダイス・ガレージ」。その熱狂のフロアで、彼はどのような思いを抱き、ミラーボールの下で踊っていたのだろうか。当時、LGBTQ+への理解は今以上に足りていなく、クラブに響くビートは、言葉にならない悔しさ、葛藤、歓喜、そしてかすかな希望が入り混じった感情を孕んでいたに違いない。

40年以上前、突如として現れた未知の病「エイズ」は、世界を混乱と恐怖に陥れた。発症すれば短期間で命を奪う「死の病」として恐れられ、社会的な権利を奪われていた同性愛者たちは、その病の「原因」であるかのように理不尽な偏見と差別に晒された。

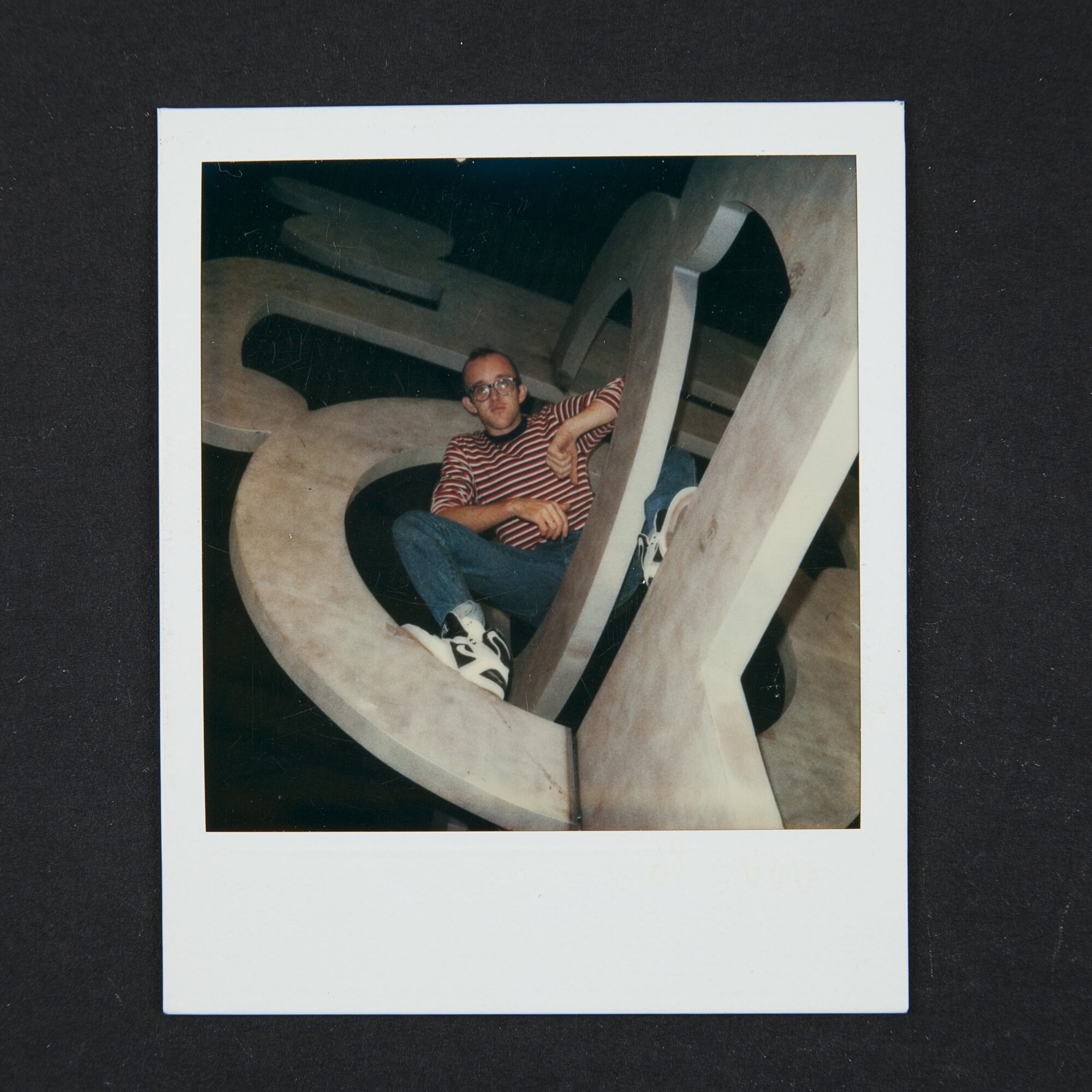

そんな時代を生きたヘリングを表すとしたら、同性愛者、HIV陽性者、アーティスト、なによりアクティビストだ。犬、踊る人々、赤ん坊、空飛ぶ円盤――彼のシンプルで力強いアートに現れる象徴的なモチーフたちは、ポップアートの枠を超え、社会や政治への鮮烈なメッセージを内包する。

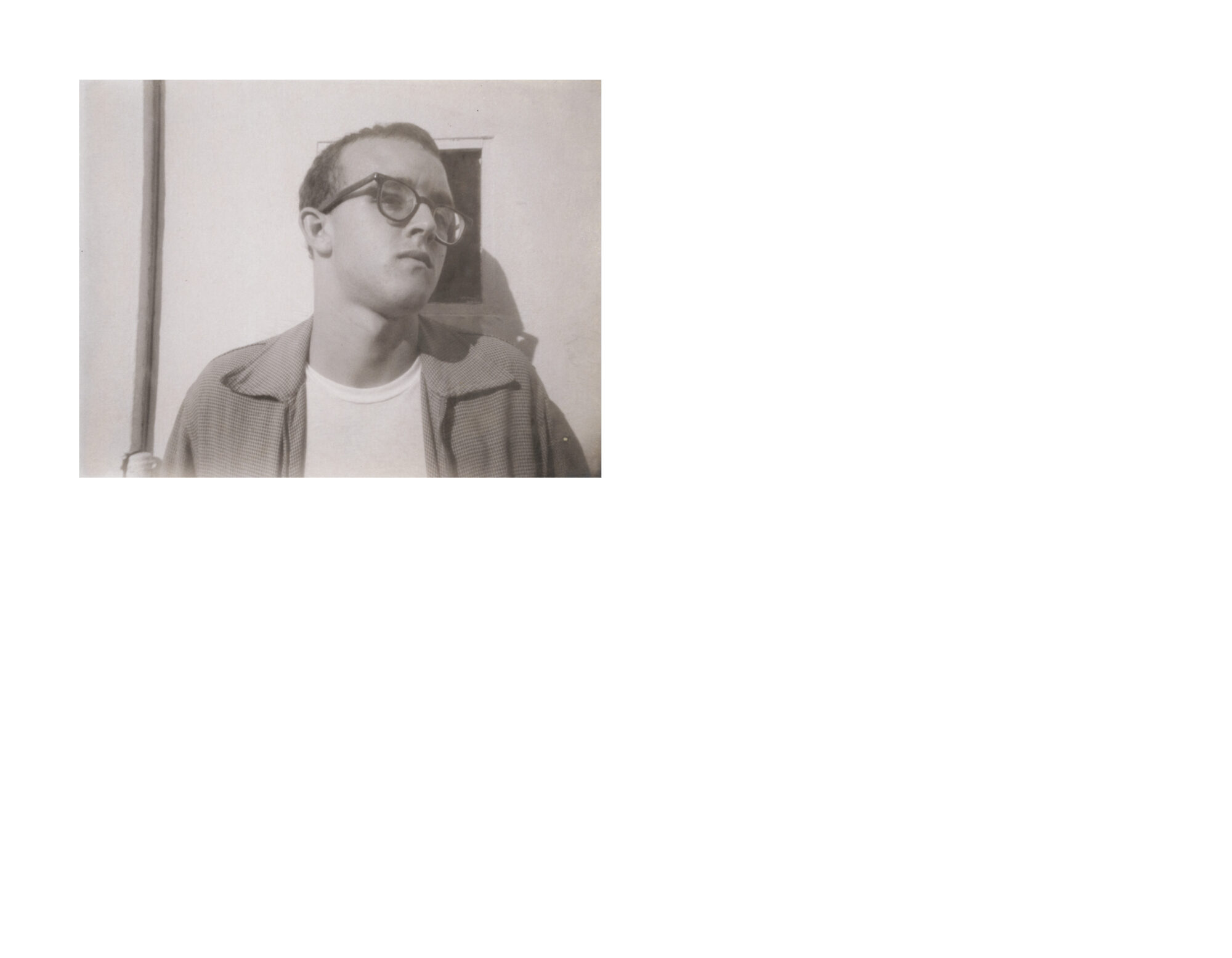

MadeGood.filmsが配信するドキュメンタリー映画『キース・ヘリング〜ストリート・アート・ボーイ〜』は、迫り来る死と向き合いながらも創作を続ける彼の姿を捉えている。衰えていく肉体とは対照的に、彼の背中は巨大で逞しく見えた。そのメッセージはアートという舞台で最大限に響き渡り、今もなお、時代を超えて私たちの心に深く届き続けている。

ラディアント・ベイビー、吠える犬、大きなハート。NYで展開したゲリラ的なアート活動

1980年代初頭のニューヨーク。その喧騒の地下鉄構内から、突如として人々の目に飛び込んできたのは、ヘリングの躍動感あふれるストリートアートだった。黒い広告パネルを即席のキャンバスに、白いチョークで生き生きとしたシンプルな線画を描く「サブウェイ・ドローイング」というゲリラ的なアート活動を展開。無邪気な少年のような筆致は、ヘリングにとって既存の美術の枠にとらわれず、自由にアイデアを試す創造の実験室そのものだったといえるだろう。彼の代表的なモチーフであるラディアント・ベイビー(光を放つ赤ん坊)や吠える犬、大きなハートなどは、この時期に生まれた。

特筆すべきは、白人であるヘリングが黒人コミュニティと強い連帯を示していた点だ。自身の日記に「自分は内面では白人ではない」と記すほど、彼は黒人文化との深い精神的な繋がりを感じていたという。実際、人種差別や経済的不平等に対する強い問題意識を持ち、核兵器廃絶や南アフリカのアパルトヘイト反対運動など、黒人コミュニティと共通する社会正義への希求を作品に昇華させていった。1982年には、2万部もの核兵器反対ポスターを自費で印刷し、ニューヨークのセントラルパークで人々に直接手渡しするなど、彼は自らのアートを社会変革のための具体的な行動へとつなげた。彼自身がゲイというマイノリティとしての経験を持つことも、あらゆる社会の不正に意識を向ける大きな要因となったと考えられる。

さらに、彼自身が熱心に傾聴した音楽や、街中で繰り広げられるダンスといった身体表現から得たインスピレーションは、ヘリングの作品の特徴である躍動感溢れる線描に強く表れている。それは、まさに当時の黒人コミュニティが育んだヒップホップやブレイクダンスといったストリートカルチャーに宿る、生き生きとしたエネルギーそのものを視覚化したといえるだろう。1980年代のニューヨークは、ヒップホップやグラフィティといったストリートカルチャーが爆発的なエネルギーを放っていた時代であり、ヘリングがその渦中に身を置いたことは、彼の創作活動に大きな影響を与えたに違いない。

「僕の人生を信じられないほど変えた」。伝説のゲイディスコ「パラダイス・ガレージ」

また、本作品にはニューヨークの伝説的なゲイディスコ「パラダイス・ガレージ」が度々登場する。そこは、ヘリングにとって単なるナイトクラブを超えた、創造と解放の聖域とも呼べる特別な場所だった。1980年代初頭から1987年の閉鎖に至るまで、毎週土曜の夜になると彼はこの場所へと足を運び、日記には「少なくとも僕にとって、パラダイス・ガレージがいかに重要だったか、君たちが知っているかどうかわからない。ガレージは、僕の人生を信じられないほど変えたんだ(※1)」と綴るほど、その魅力に心を奪われていた。

パラダイス・ガレージは、当時周縁に置かれていた黒人、ラテン系、そしてLGBTQ+コミュニティが垣根を超えて集う、他に類を見ない文化的なるつぼであり、社会的マイノリティにとっての安全地帯だった。ハウスミュージックのゴッドファーザー、ラリー・レヴァンが創り出す革新的なサウンドシステムが生み出す陶酔感と、人々の魂を解放する自由で抑制のないエネルギーに満ちた空間は、ヘリングにとって比類なき創造性の源泉となった。彼は、そこで踊り狂う人々の身体の動きや、魂を揺さぶる音楽のグルーヴからインスピレーションを得て、彼の作品の特徴である躍動感あふれる線描や、喜びを爆発させるような踊る人物のモチーフを生み出した。

1987年にパラダイス・ガレージが、時代の変化と共に惜しまれつつ閉鎖された時、ヘリングは日記に「まるで全てがうまくいっていた恋人を失ったようだ(※2)」と書き残しており、この場所が彼の内面と創造活動にとって、いかにかけがえのない存在であったかが伝わってくる。パラダイス・ガレージは、ヘリングの人生とアートにおいて、創造性、連帯、コミュニティ、そして何よりも自由な精神が鮮やかに交差し、彼の芸術を育んだ特別な居場所だったのである。

同性愛やエイズに対する社会の無関心や偏見を告発し、アートで連帯と行動を促す

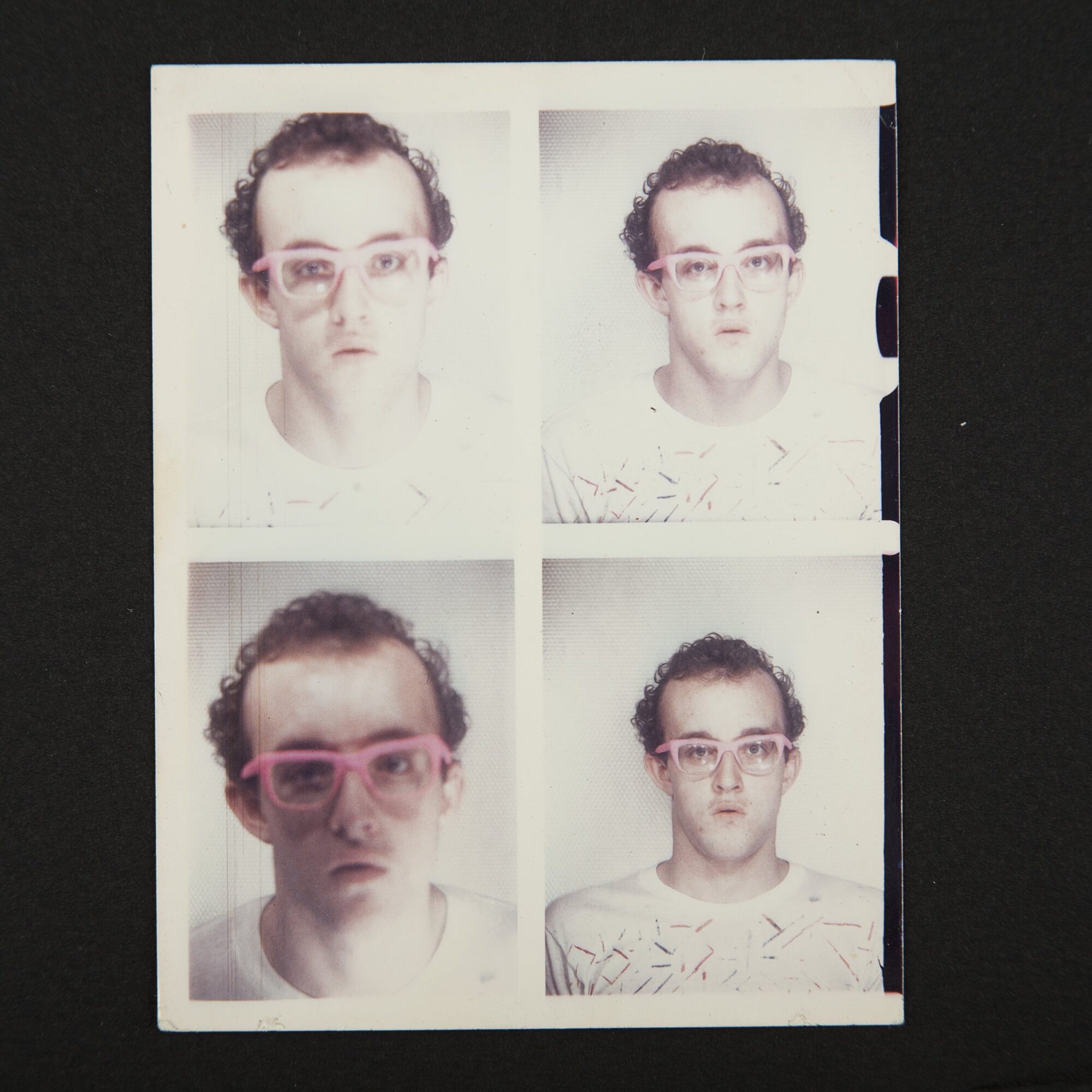

ヘリングのセクシュアリティがアートに深く関係していることについて、改めて考察したい。同性愛者であることを公言していた彼にとって、それは単なる個人的な属性に留まらず、創作活動の根源的な力となっていた。

初期の作品には、同性間の関係や親密さが生き生きと描かれ、社会規範に対する反抗的なカウンター・ナラティブとして機能した。それは、単にクィアの欲望を描出するに止まらず、LGBTQ+コミュニティが直面する差別や暴力を鮮やかに浮き彫りにし、当時の根強い同性愛嫌悪に積極的に対峙する姿勢を示すものだった。

1980年代、同性愛を巡る社会のイメージは、HIVの流行と結びつき、偏ったものとしてあらゆる文献で指摘されている。恐怖、偏見、誤解が深く根を下ろしていた時代である。1981年にエイズが初めて報告された時、初期の患者の多くが同性愛者の男性であったことから、「ゲイの病(gay disease)」という誤った認識が急速に広まった。このレッテルは、既に社会的に排除されていた同性愛者に対するスティグマを一層増幅させ、不当な差別や孤立を招いた。

エイズは当初、原因も感染経路も不明な「死の病」として恐れられ、「同性愛者の不道徳な生活の結果」といった宗教的・道徳的な非難も少なくなかった。科学的知識の欠如から、日常生活における接触さえも感染のリスクがあるとする誤解が蔓延し、エイズ患者や同性愛者は社会から不当に避けられることがあった。

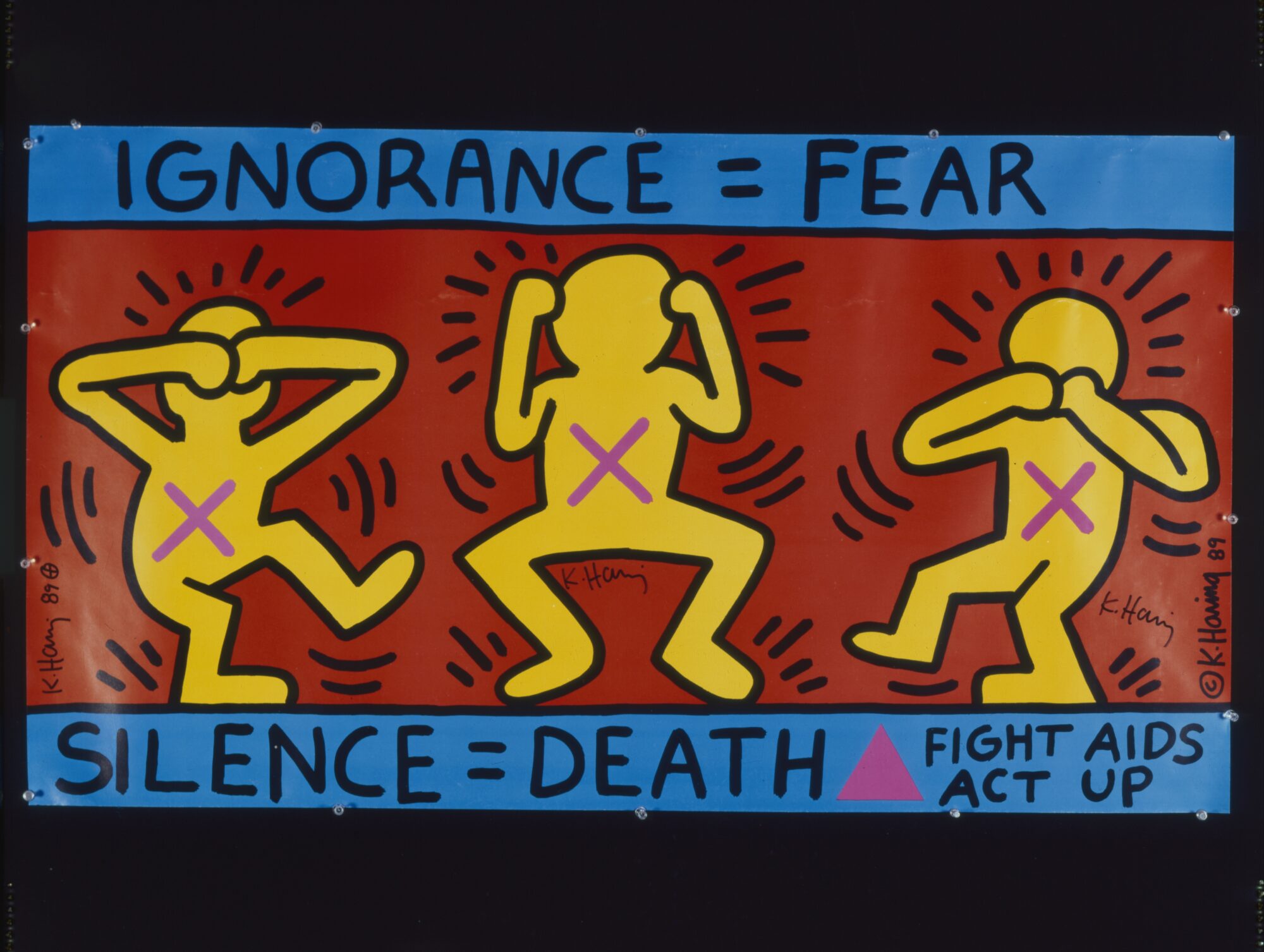

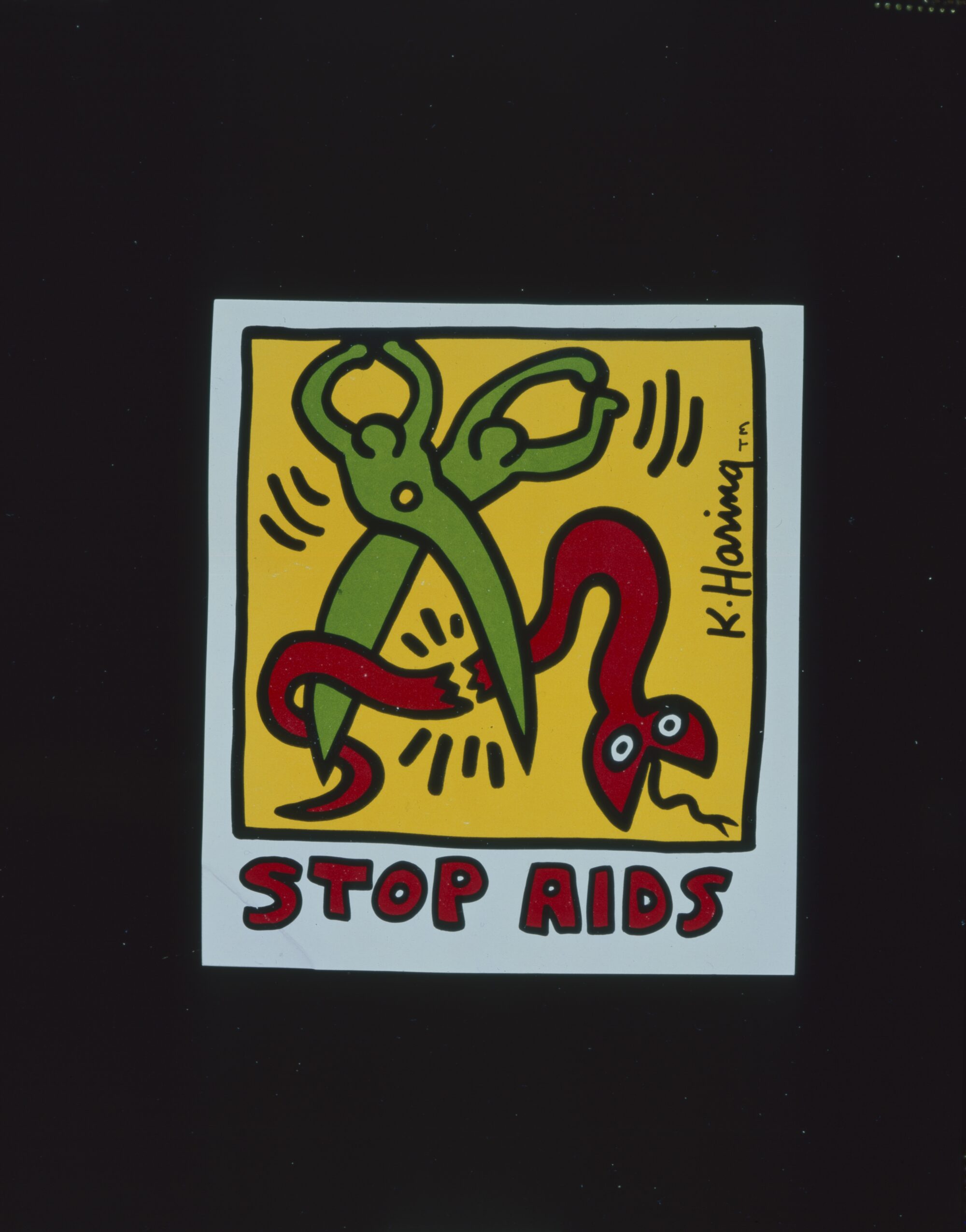

そのような状況下で、1988年にヘリングは不幸にもエイズと診断される。しかし彼は、自身の経験を隠すことなく、積極的にHIV/エイズに関する啓発活動を続けた。彼の作品は、病の苦しみや死の恐怖のみならず、エイズ患者への連帯や希望のメッセージを力強く発信するものだった。

ヘリングは、エイズをテーマとした数多くの作品を制作した。これらの作品群は、病の苦悩や死の恐怖を表現するだけでなく、エイズに対する社会の無関心や偏見を告発し、連帯と行動を喚起する強烈なメッセージを内包している。

キース・ヘリングが残した社会への遺言

ヘリングは、1990年、31歳という若さでエイズにより逝去した。しかし、彼の死後、その影響はアート界、社会、そしてポップカルチャーにおいて計り知れないほど大きなものとなり、日本でも中村キース・ヘリング美術館で彼の作品が展示されている。

特筆すべきは、ヘリングが積極的に取り組んだ社会的なメッセージである。彼が行ってきたエイズ啓発やLGBTQ+の活動は、死後も決して色褪せることなく、確実に後世へと受け継がれている。彼の作品は、困難な状況に置かれた人々へのエンパワーメントとなり、社会的な議論を活発に喚起し続けている。また、若くしてエイズで生涯を閉じた彼の存在そのものが、エイズを単なる医学的な問題ではなく、人々の意識や社会構造に関わる人権問題として捉え直すことを社会に迫る。彼の生涯は、病と共にどう生きるか、そして社会的なマイノリティに対してどのような眼差しを向けるべきかという、普遍的な問いを私たちに投げかけ続けているのだ。

ヘリングの遺産は、単に過去の偉大なアーティストの功績として語られるべきものではない。それは現在も進行形で社会に影響を与え続ける、生き生きとした力なのである。彼の作品とそこに込められたメッセージは、これからも世代を超えて、多くの人々に勇気と希望を与え続けるであろう。

参考:

※1:The Keith Haring Foundation「Paradise Garage」

※2:John Ryle「The last party at the Paradise Garage」

山﨑穂花

レズビアン当事者の視点からライターとしてジェンダーやLGBTQ+に関する発信をする傍ら、レズビアンGOGOダンサーとして活動。自身の連載には、レズビアン関連書籍を紹介するnewTOKYOの「私とアナタのための、エンパワ本」、過去の連載にはタイムアウト東京「SEX:私の場合」、manmam「二丁目の性態図鑑」、IRIS「トランスジェンダーとして生きてきた軌跡」がある。また、レズビアンをはじめとしたセクマイ女性に向けた共感型SNS「PIAMY」の広報に携わり、レズビアンコミュニティーに向けた活動を行っている。

プロフィール

『キース・ヘリング〜ストリート・アート・ボーイ〜』

監督:ベン・アンソニー

製作国:イギリス

公開年:2020年

地下鉄の落書きから世界へ。アート界で旋風を巻き起こし、数々の作品を世に残したキースヘリング。同性愛、ドラッグ、エイズ…31歳の若さでこの世を去ったキースが、死を目前に自らの人生を語る。

MadeGood.films

MadeGood.filmsは世界中の厳選されたドキュメンタリーを配信するストリーミングサービスです。広く愛される作品から、サンダンス映画祭賞や、アカデミー賞の受賞作品まで、常にコレクションが進化していきます。広告やアプリ内購入は一切ありません。長編ドキュメンタリーに加え、ショートフィルムや写真集も毎週更新されます。MadeGood.films作品は、いつでもどこでもお好きなデバイスで視聴することができます。

中村キース・ヘリング美術館

1980年代のアメリカ美術を代表するアーティスト、キース・ヘリング。中村キース・ヘリング美術館は「闇から希望へ」というコンセプトのもと、ヘリングの作品と深く向き合い、対話することのできる美術館です。

所在地:〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町10249-7

開館時間:9:00-17:00(最終入館16:30)

me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら

*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。

あわせて読みたい

SPONSORED:ith

同性カップルも訪れる結婚指輪工房ith。対話を重ね、二人の物語を指輪で紡ぐ

同性婚ができない現状。レズビアン当事者の視点で発信する山﨑穂花さんが綴る

2024/11/14

2024/11/14

声のポスト

愛も生活もたよりないから、どうしていく? 一人ひとりの声

「欠落」と「痛み」/氾濫しながら不足している/私とあなたは、私の想像以上

2025/08/15

2025/08/15

水上文さんが一人のクィアとして語る、生活・政治・愛。パートナーと過ごしたカナダの経験をもとに

日本の同性カップルが「難民認定」された土地で。『クィアのカナダ旅行記』インタビュー

2025/08/29

2025/08/29

青葉市子×ミシェル・ザウナー 異なるわたしたちを音楽が包み込む。複雑な世界のなかで

どれだけ違う人間性でも、音楽という駅に入れば、混じり合うことができる

2025/07/30

2025/07/30

永井玲衣が考える、愛。あなたが暴力を振るわれていいはずがない。忘れられていいはずがない

戦争、暴力、同じことと違うこと。「全部一緒だったら生きられない」

2025/07/30

2025/07/30

漫画『石』/たなかみさき

たよりない日々のなかで一緒にいることを諦めない、ある二人の物語

2025/08/04

2025/08/04

ままならない日々を、お気に入りの服と。一週間コーディネート

装うことを楽しみ、生活を生き抜く。7日間のファッションダイアリー

2025/07/30

2025/07/30

この部屋で、生きている。わたしの家の愛おしいところ

どんな家で、誰と、どうやって暮らしてる? 生活を愛する工夫を宿して

2025/07/30

2025/07/30

newsletter

me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。

me and you shop

me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。

売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。

※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。